Противоречие выставки «Чёрное народное искусство в Америке, 1930-1980»

Концепция

на обложку проекта помещена обложка Каталога выставки «Чёрное народное искусство в Америке, 1930–1980 гг.», авторства Художественной галереи Коркоран

«Как способ независимого творчества аутсайдерское искусство игнорирует традиции и академические критерии. Вместо этого оно отражает сильный творческий импульс, свободный от коммуникативных конвенций, к которым мы привыкли. В своем крайнем проявлении такая независимость порождает стили творческого выражения, которые можно назвать аутистическими в неклиническом смысле слова, то есть искусство аутсайдеров имеет тенденцию быть скрытным, тайным, изолированным от потенциальной аудитории или безразличным к ней», — пишет Кардинал в статье 2009 года. Аутсайдерское искусство, практически всегда существующее в определённом контексте, привлекло внимание общественности примерно в 1970-х годах, когда понятие «ар-брют» ввелось в обиход. С того момента вокруг художников-самоучек начали толпиться коллекционеры и другие ценители нового искусства. Среди темнокожих представителей аутсайдер-арта многие также стали крайне известными. Создавали и творили они, в основном, о болезненном — социальном, политическом, расовом. Большинство картин пропитаны или глубоким чувством несправедливости, или ментальными терзаниями. Так, их творчество было замечено в эпоху борьбы за гражданские права, и в 1982-м году была организована выставка «Чёрное аутсайдерское искусство: 1930-1980». Выставка вызвала большую реакцию общественности, и на неё можно посмотреть с двух сторон. С одной, проект был, очевидно, знаменательным и важным событием с точки зрения легитимизации и признания искусства афроамериканских самоучек. С другой стороны, можно предположить, что в условиях окружающего конвенционального искусства, кураторы выставки могли преподносить это событие как акт распространения «примитивного» искусства вне социального и культурного контекста. Это и стало основой моего исследования. Целью исследования является подтвердить или опровергнуть гипотезу о том, что кураторы выставки Джейн Ливингстон и Джон Босвелл, имитируя желание показать истинное искусство, существующее вне академического контекста, на деле создали некое развлечение для «классиков», в котором они могли рассмотреть попытку «дикарей» войти в высокий мир.

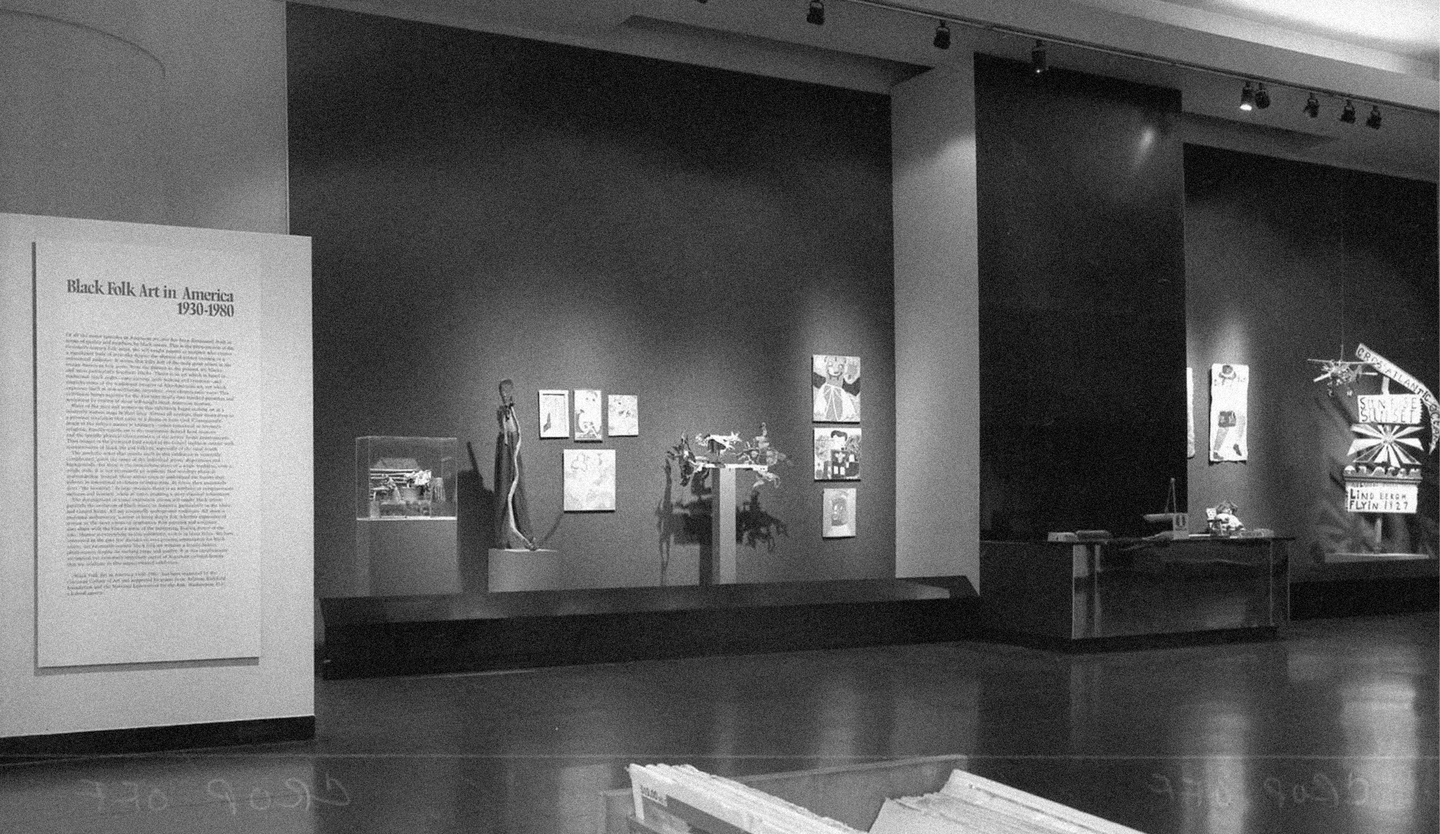

Фотография выставки обновлённой версии выставки.

Как основной метод анализа, мною был переведён с английского языка каталог выставки, который и стал основным текстовым источником. Помимо этого, исследование сопровождают изображения работ самих художников, которые находятся в слайдерах для сокращения объема экранов. Важно отметить, что я не анализирую здесь художественную составляющую самих произведений аутсайдерского искусства. Они существую здесь параллельно с моим анализом текста каталога выставки, для того чтобы читатель смог сам поразмышлять о парадоксах, выявленных мной.

Джесси Аарон

1. «Бульдог», 1969 г. 2."Шериф со своим пленником», 1970 г. 3. Табурет, без даты 4. Без названия, без даты 5. «Акула», около 1970 г. 6. «Свиная голова», 1973 г.

«Бог вложил лица в дерево»

В каталоге выставки от кураторов была дана краткая история жизни и творчества Джесси Аарона. Однако это скорее напоминает очерк, нежели глубокий анализ. Текст практически полностью игнорирует связь социо-культурного контекста с творчеством Аарона: упоминание его смешанного происхождения (афроамерканец-индеец-семиол) преподносится скорее как некий «интересный факт», чем как призму, через которую мы должны рассматривать его искусство. Потенциальные отсылки к сакральному значению природы в его искусстве не упоминаются, что лишает читателя каталога возможности воспринимать художника как часть определенного культурного слоя. История жизни Джесси Аарона — это история разнорабочего, что тоже влияет на его творчество, не только эстетически, но и практически, ведь по сути это был перенос всех навыков в искусство. Однако в тексте присутствуют отсылки к мифологизированности творчества художника: «вполне мог воспринимать свои изображения как оживших мертвецов». Блок с божественным сновидением Джесси Аарона также раскрыт довольно полно: «В 1968 году в три часа ночи, пятого июля, — сообщал Аарон, — Дух разбудил меня и сказал однажды: „Вырежи по дереву“. Я встал в три часа ночи, принёс себе ящик дубовых досок и принялся за работу». Так, мы можем однозначно понять, что глава про этого художника писалась с некой долей понимания происходящего, но при этом, намеренно или наивно, упускались важные аспекты.

Стив Эшби

1. Неизвестно 2. «Танцующая пара», 1973 г. 3. «Человек, играющий на барабанах», 1973 г., 4. «Женщина в красном платье за фортепиано», 1973 г., 5. «Кивающая женщина», конец 1960гг. 6. Автопортрет, 1977 г.

Опираясь на каталог выставки, можно более углубленно понять художественную составляющую каждой представленной скульптуры. Помимо этого, текст каталога ярко раскрывает идею того, что Стив шёл к своего искусству всю жизнь: «Эшби хранил в сарае за домом запас журналов и каталогов, заказанных по почте, а также краски и различные предметы; он выбирал из этого запаса, совершенствуя свои фигурки, напоминающие ассамбляжи». Текст однозначно подчеркивает, что искусство Эшби автобиографично. Рассказывается, что он использует одежду своей покойной жены для фигур и связывает творчество с личной утратой. При этом, к сожалению, в главе не упоминается расовый контекст его искусства, а также не происходит анализа того, что основной пласт своего искусства он создал на пенсии и после смерти жены, что можно рассмотреть как терапию и проживание травматичного опыта.

Дэвид Батлер

1. «Вертушка», 1977 г. 2. «Трость для ходьбы с рисунком», 1974 г. 3. «Первое Рождество», конец 1960-х гг. 4-5. «Рождество», конец 1960-х гг.

Биография Дэвида Батлера в главе каталога расписана довольно полно, однако развитие его творчества никак не связывают со смертью жены, хотя в некоторых источниках утверждается, что это стало неким «переломным моментом» в его искусстве. Помимо этого, стоит отметить, что духовность художника упоминается, но не преподносится как основа его творчества, которая могла его связывать с традициями предков в том числе.

Улисс Дэвис

«Они — часть меня. Если бы я их продал, я был бы по-настоящему беден»

1. М. Л. Кинг, 1968 г. 2. Теодор Рузвельт, 1970 г. 3. Автопортрет, 1970-е гг. 4. «Охотник за головами», без даты. 5. Зверь, идущий сквозь траву, 1984 г. 6. «Спутник», 1957 г.

В главе каталога выставки, посвящённой Дэвису, довольно полно раскрыт биографический блок, а акцент остаётся на технике и сюжетах. На мой взгляд, это абсолютно стирает социальный контекст. Его парикмахерская по сути своей стала культурным центром афроамериканского сообщества Саванны, а создание бюстов политических деятелей было актом не просто портретного копирования, а политического высказывания. Ведь будучи потомком рабов, Дэвис таким образом вписывал себя и свой народ в историю. При этом использование «мерцающего хлама» имело не просто эстетическую функцию, а создавало ощущение преобразования предмета в ценность, что также имеет культурные отсылки.

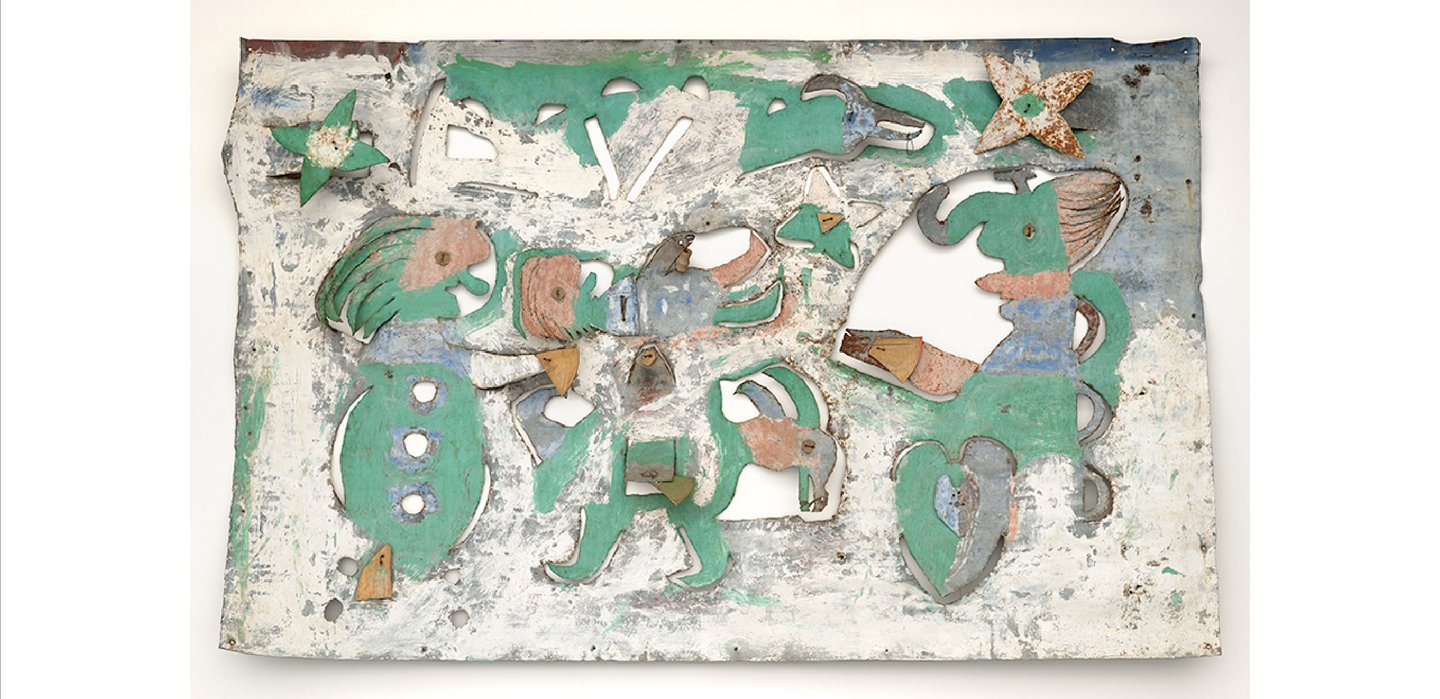

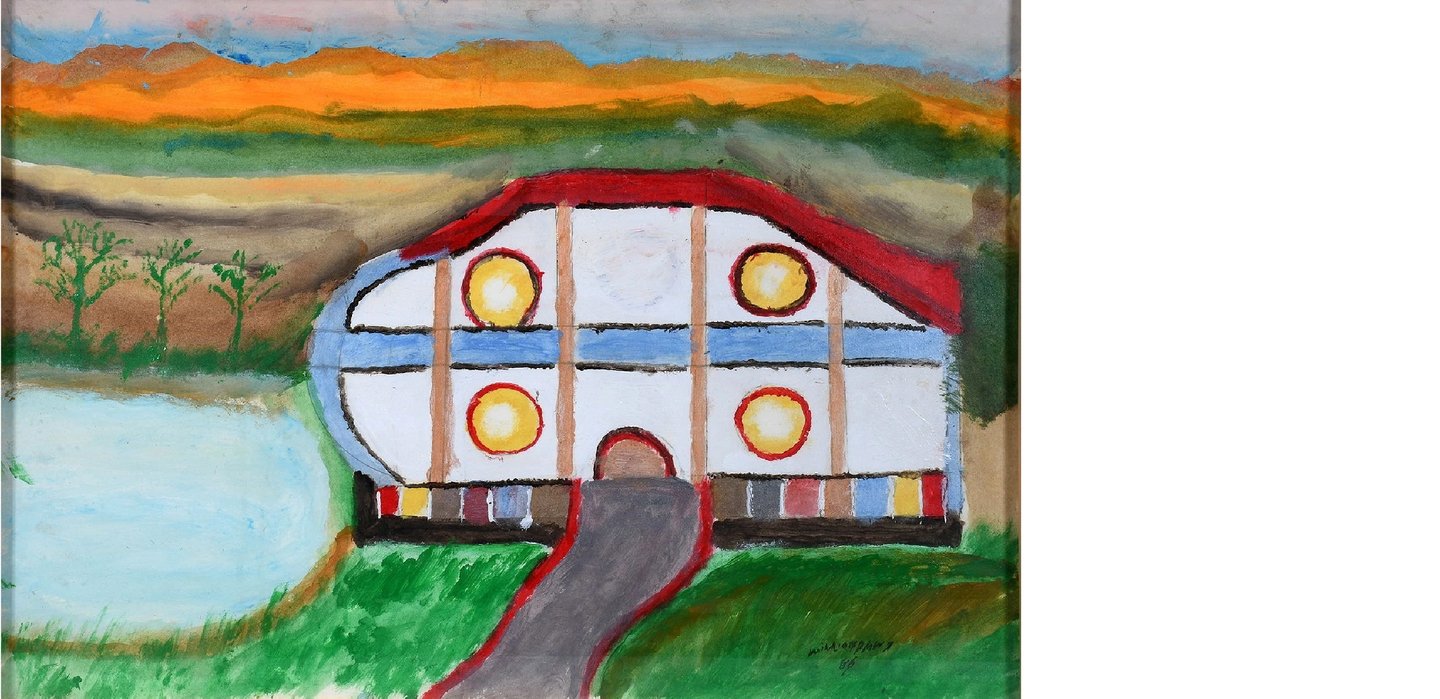

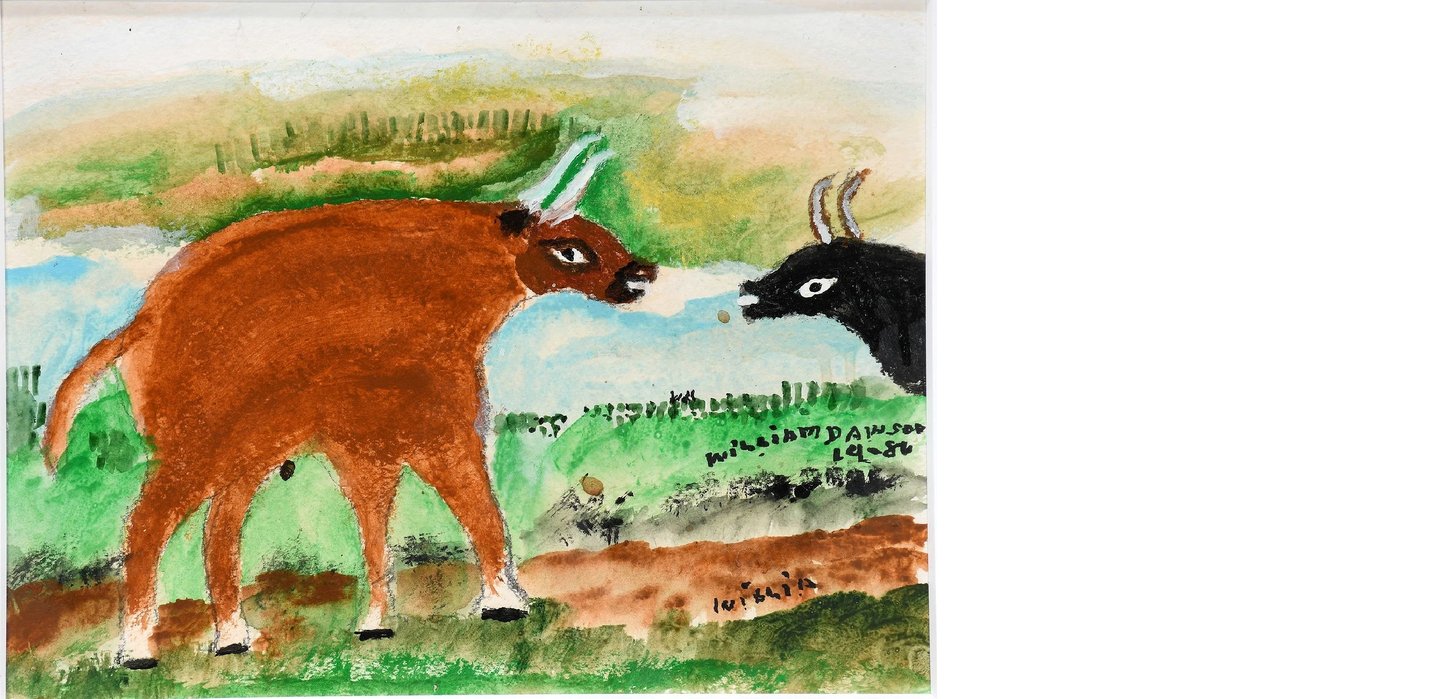

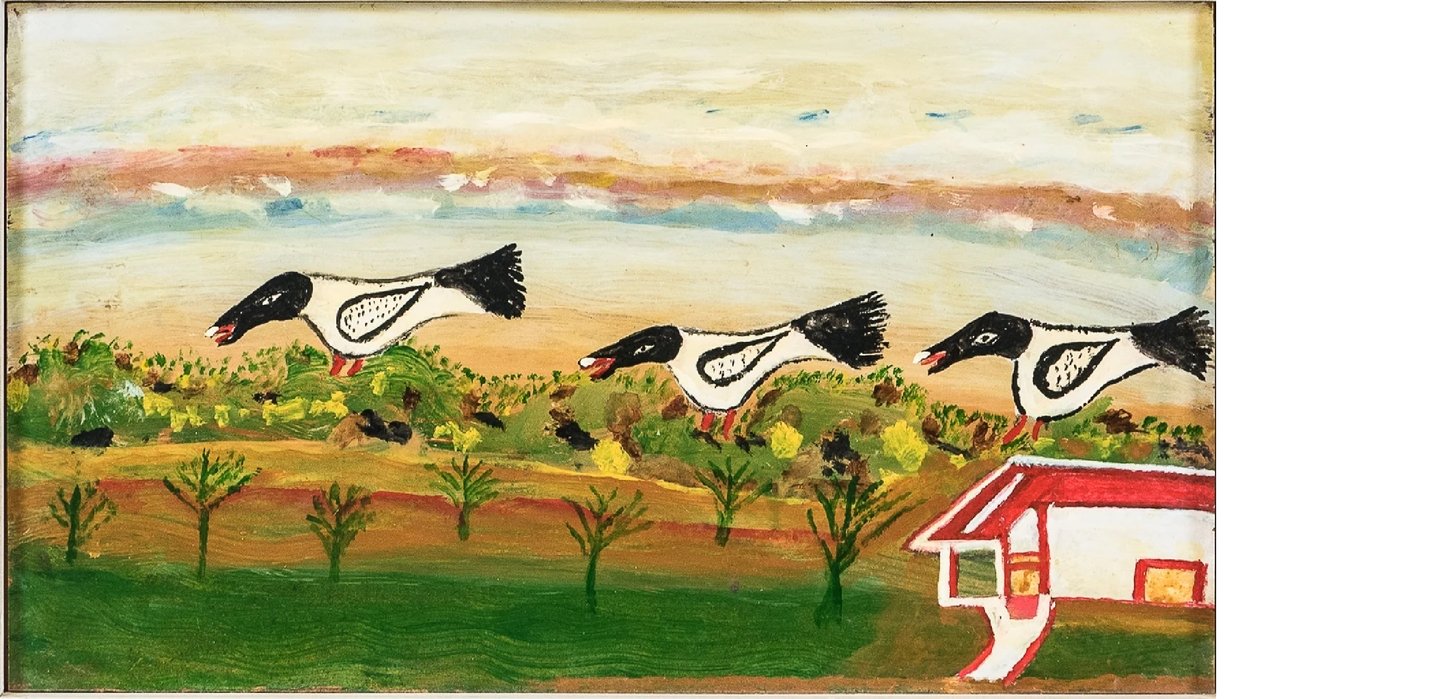

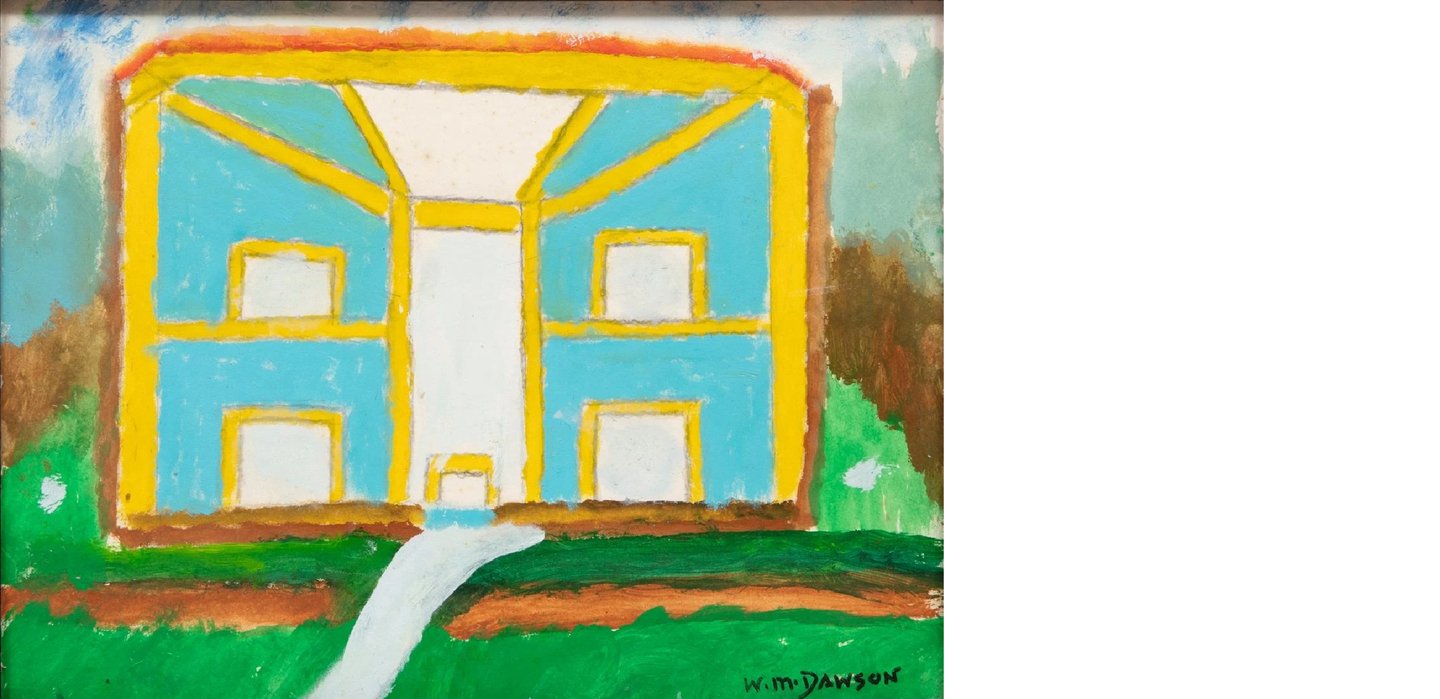

Уильям Доусон

1. Тотем, 1984 г. 2. «Бэтси», без даты 3-4. Портреты, без даты. 5. «Быки на поле», 1986 г. 6. «Три птицы», без даты. 3. «Двухэтажный дом», без даты. 4. «Дом с круглыми окнами», 1983 г.

Описание творчества Уильяма Доусона, представленное в каталоге выставки, упускает социально-исторические контексты, в которых создавалось его искусство. Главный пробел здесь — игнорирование Великой Миграции, которое, по сути, и создаёт из этого коллективного опыта объединение сельского фольклора и урбанистических образов в искусстве Доусона. Помимо этого, в статье отсутствует критический анализ: его «тотемные столбы» и интерес к корням в первую очередь говорят о поиске своей афроамериканской идентичности, и лишь второстепенно несут эстетическую идею. Также акцент на «игрушечности» работ Уильяма Доусона, на мой взгляд, напрямую упрощает важность скульптур в культурном контексте. Ведь художник не был обычным ремесленником, который создаёт что-то через призму наива: через своё искусство Доусон буквально говорил с той реальностью, в которой он жил.

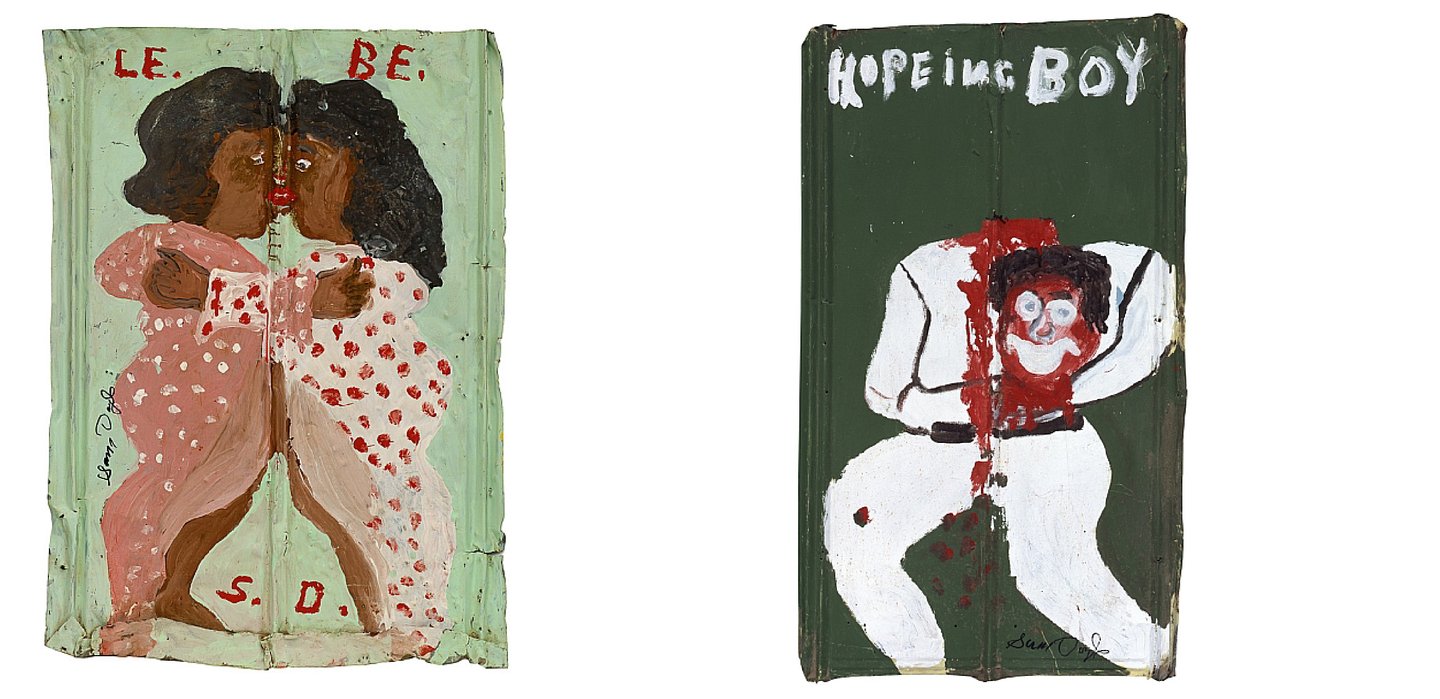

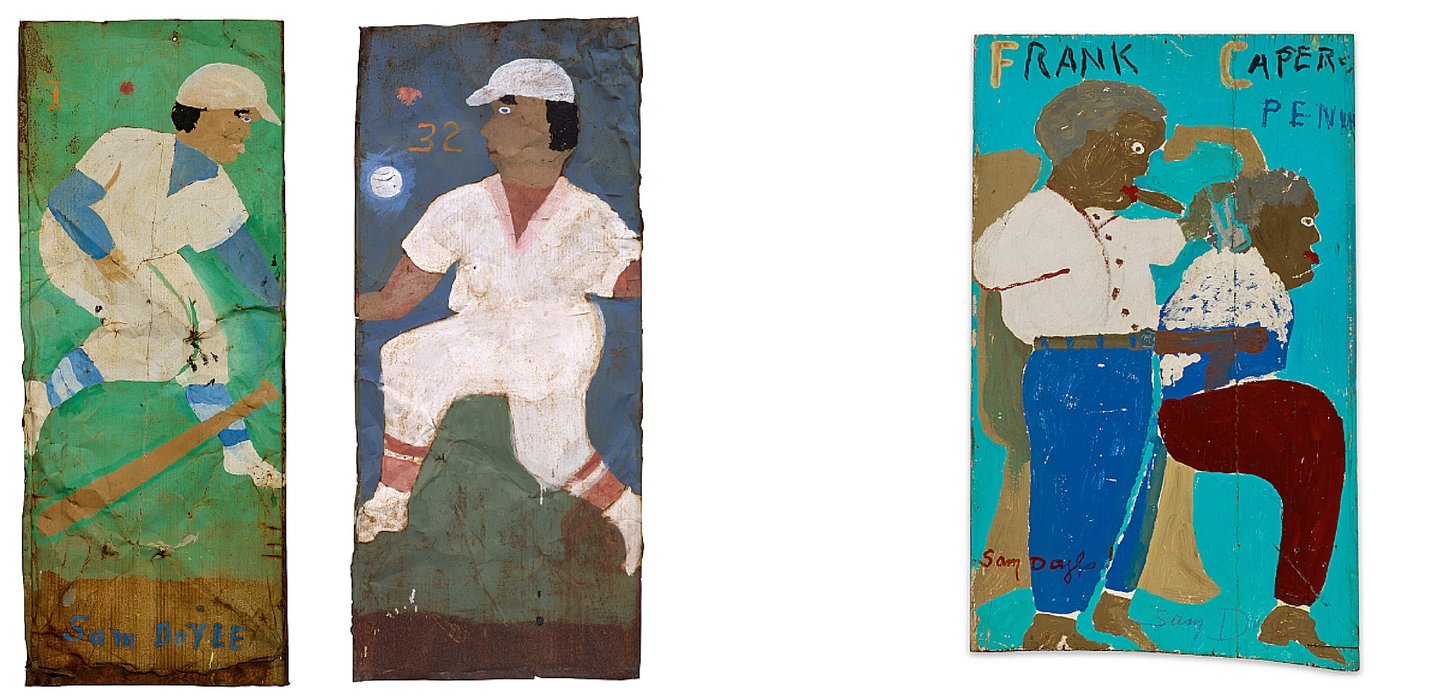

Сэм Дойл

1-2. Джеки Робинсон, 1970-е гг. 3. Фрэнк Кейперс, 1970-е гг. 4. «ЛеБе», 1970-е гг. 5. «Надеющийся мальчик», 1970-е гг.

Представленный анализ творчества Сэма Дойла в каталоге выставки демонстрирует довольно полное рассмотрение социально-культурного контекста жизни и творчества художника. Здесь есть как последовательное рассуждение об изолированности острова с его языковыми традициями, так и акцент на специфике местного населения, которое стало центральным персонажем работ Сэма Дойла.

Уильям Эдмондсон

1. «Голова женщины», 1933 г. 2. «Школьный учитель», 1930-е гг. 3. «Тварь», без даты. 4. «Ангел с объемной накидкой», без даты.

Анализ текста об Уильяме Эдмондсоне из каталога выставки показывает, что социо-культурный контекст здесь рассматривается довольно фрагментарно. С одной стороны, упоминаются определяющие факторы, такие как его происхождение, религиозность, связь со своим сообществом через создание надгробий. Но, на мой взгляд, это не создаёт цельное представление о том, как это повлияло на становление мировоззрения Эдмондсона и его искусство. Попытка сравнения художника с известными скульпторами также ощущается как нечто формальное, фактически не подчеркивающее культурные различия, при этом является, на мой взгляд искусствоведческой ошибкой, так как сравнение конвенционального и аутсайдерского искусства обесценивает вклад представителей второго типа творчества в культуру.

Джеймс Хэмптон

1-2. Джеймс Хэмптон, «Корона с Трона Третьего Неба Генеральной Ассамблеи Тысячелетия Наций», ок. 1950–1964 гг.

Автор блока о Джеймсе Хэмптоне в каталоге выставки в основном описывает структуру «Трона Третьего Неба», его символику, библейские источники и так далее. Упоминает место рождения художника и то, что он работал уборщиком. Но, к сожалению, эти факты остаются просто фоном, который никак не позволяет интерпретировать само искусство. В статье не упоминается ни пережитая Хэмптоном Великая Миграция, ни опыт службы в сегрегированной армии, ни жизнь в Вашингтоне в эпоху борьбы за гражданские права. Таким образом, читатель каталога, не погружённый в контекст, не имеет возможности поистине понять мотивацию Хэмптона в создании «памятника Иисусу».

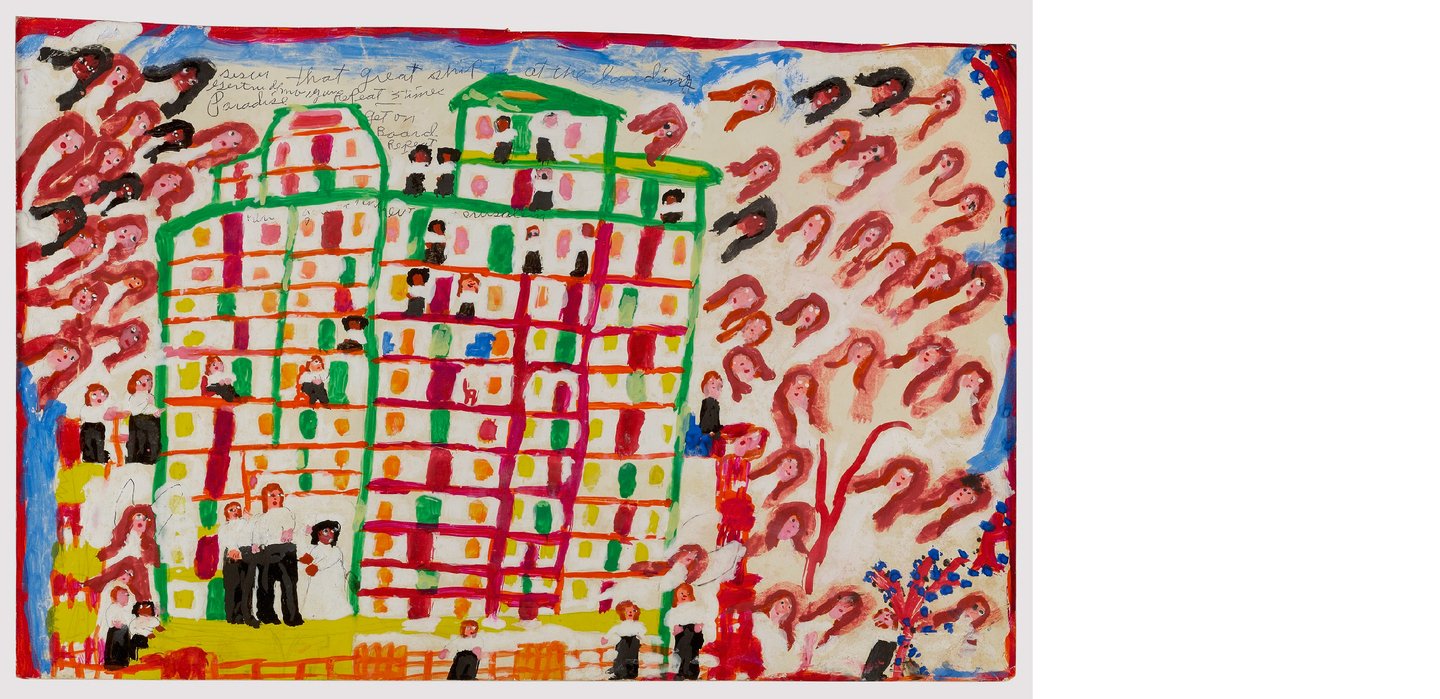

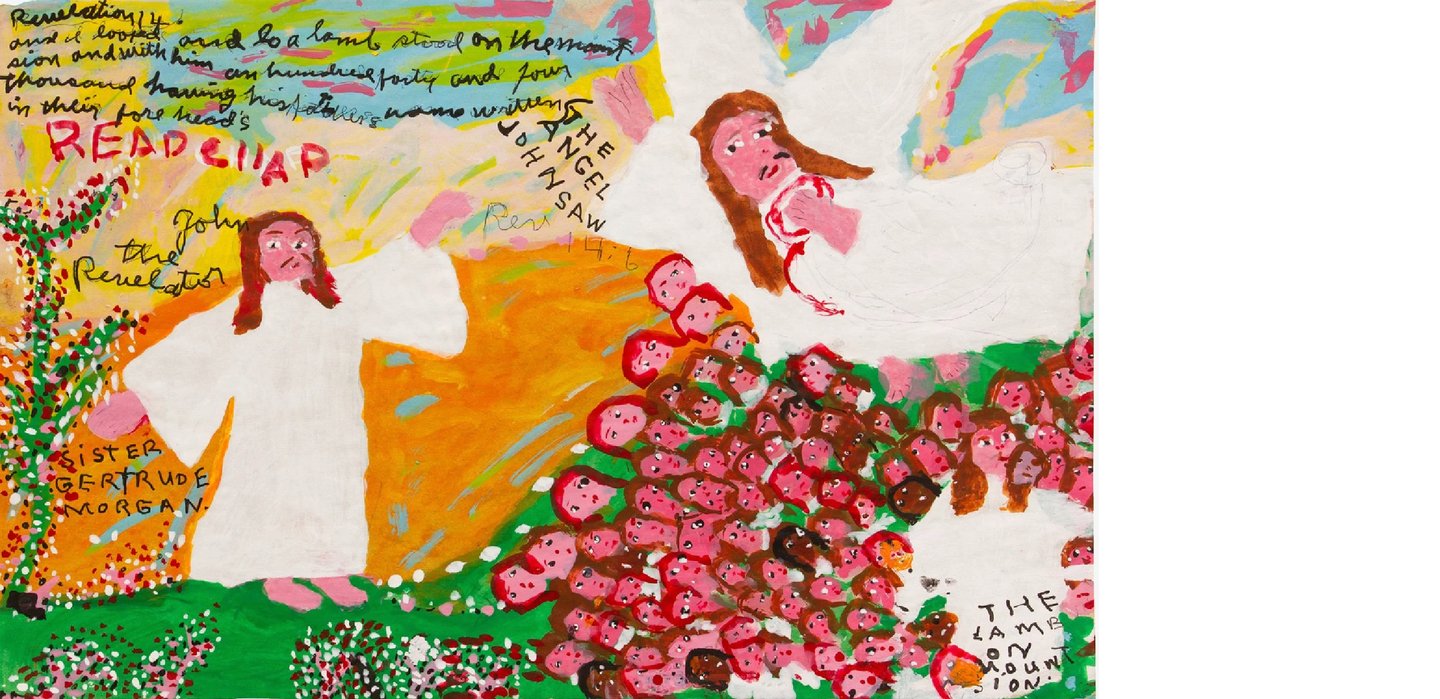

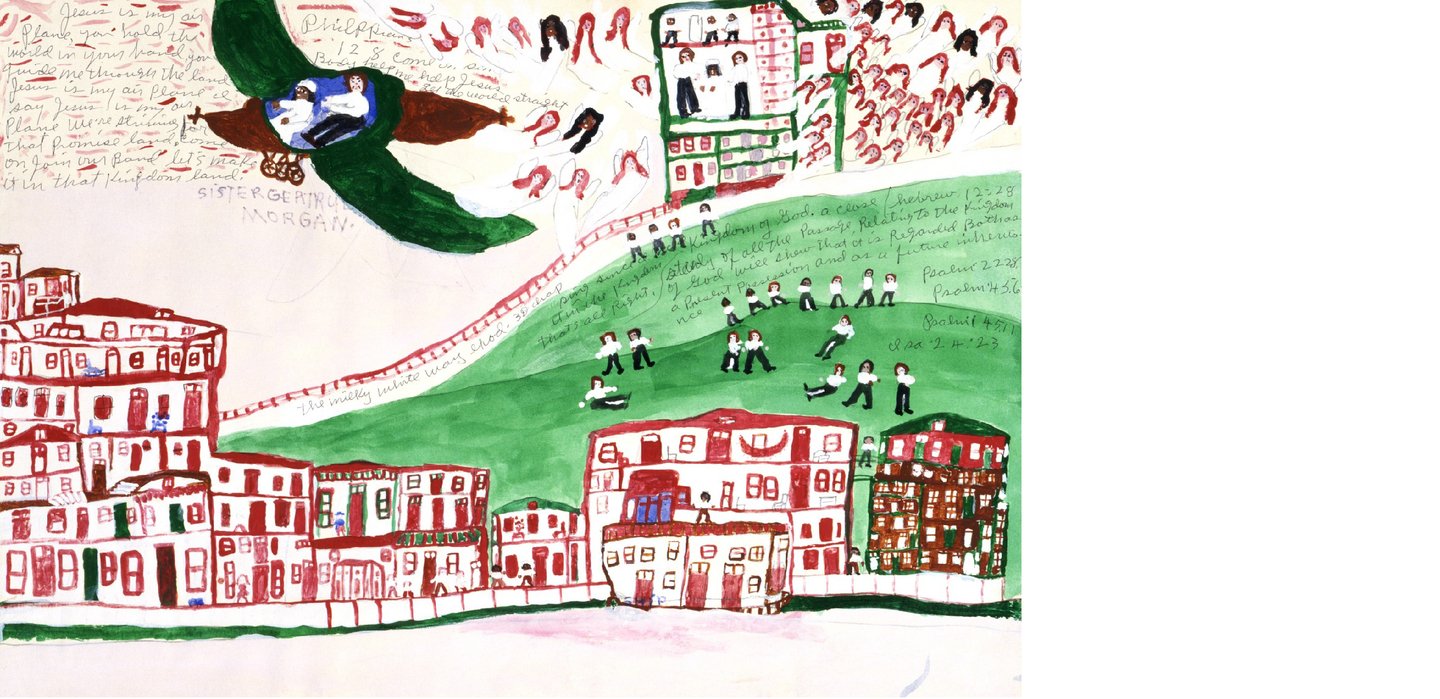

Сестра Гертруда Морган

1. «Новый Иерусалим», ок.1970–1973 гг. 2. Информация неизвестна. 3. «Иисус — мой воздушный корабль», ок. 1970 г. 4-5. «Веер», ок.1970 г.

Глава каталога о сестре Гертруде Морган показывает, что автор пытается рассмотреть социальный и культурный контекст ее творчества, однако делает это скорее описательно, чем аналитически. С одной стороны, в статье указываются важные биографические этапы, которые повлияли на художественное становление Морган: ее детство в Алабаме, божественное призвание в 37 лет: «Иди и проповедуй, расскажи об этом миру», основание детского приюта и его разрушение ураганом Бетси, после которого она возобновила занятия живописью. Совокупность этих фактов однозначно создаёт базовое понимание контекста её искусства. Автор упоминает её религиозную рутинность, однако преподносит это как личное видение художницы, а не как возможную интерпретацию коллективного опыта.

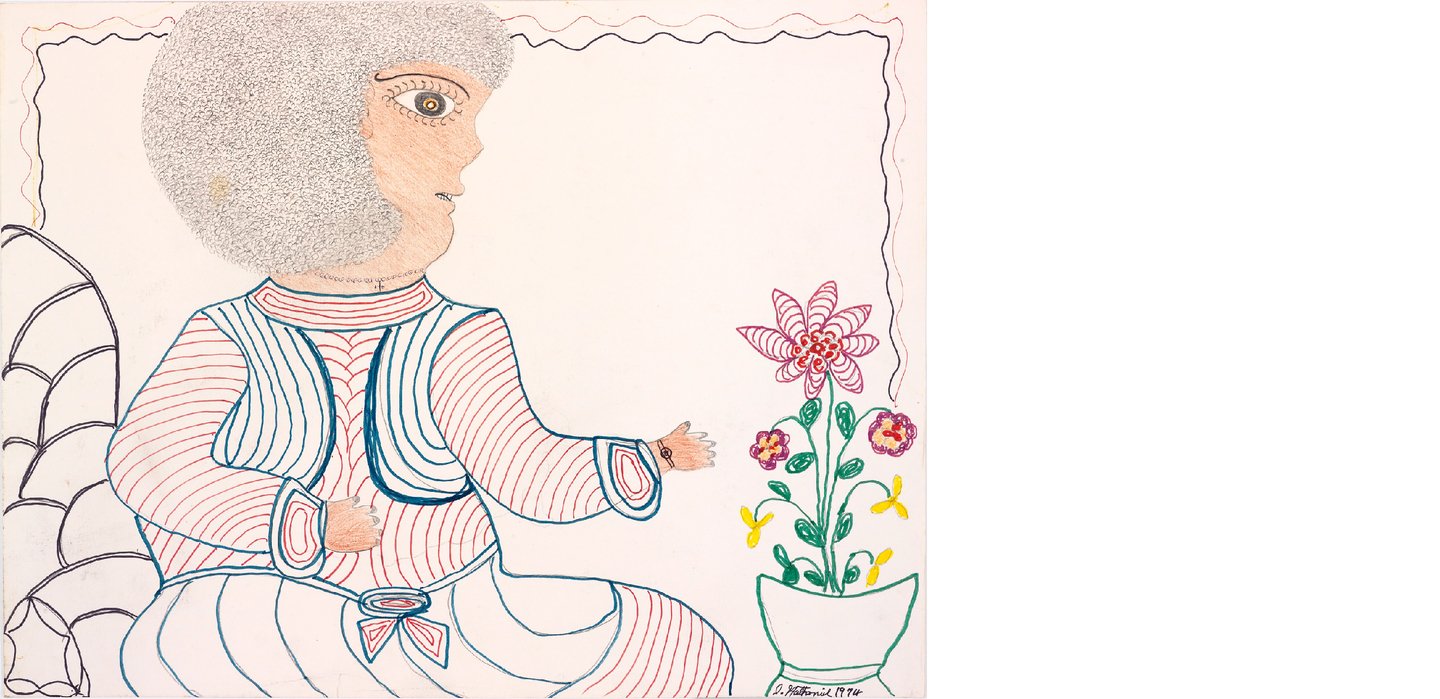

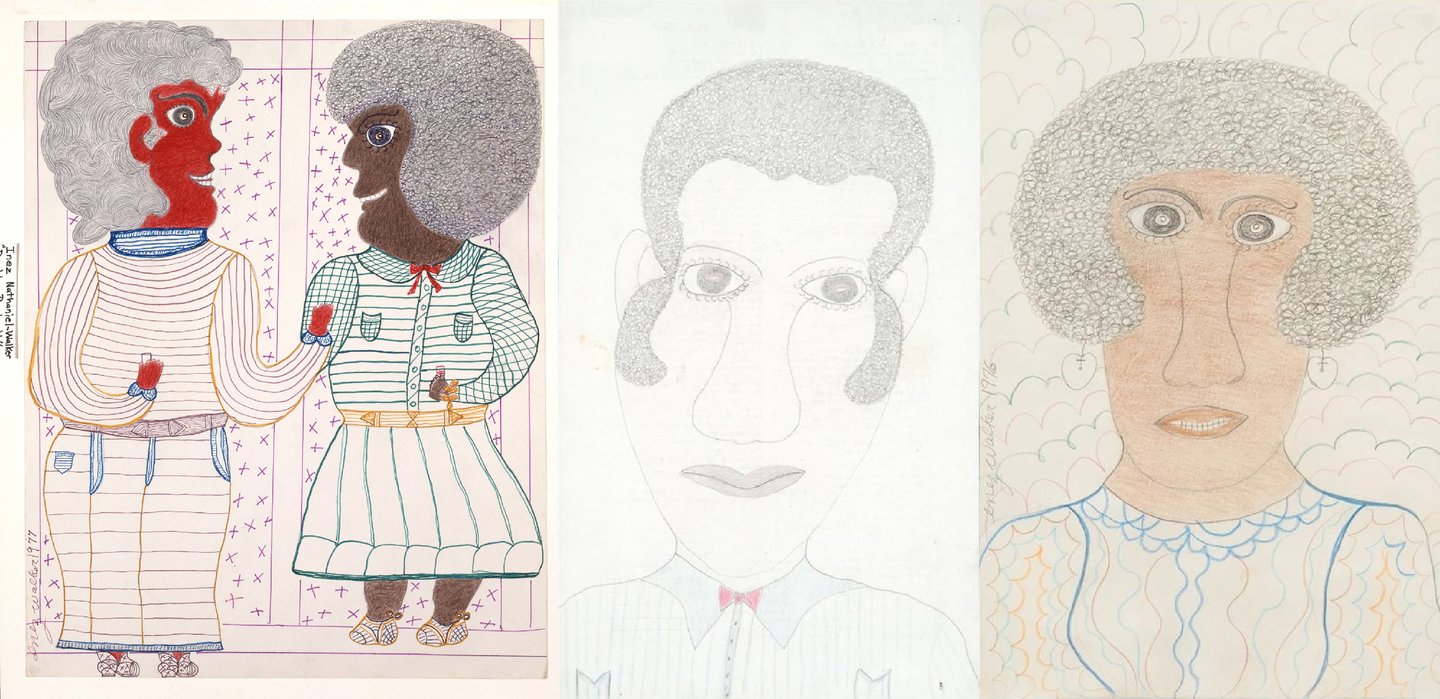

Инес Натаниель Уокер

1. «Женщина в жёлтой шляпе», ок.1977 г. 2. Двойной портрет, 1977 г. 3-4. Портреты, без даты 5. «Женщина с вазой цветов», 1973 г.

Блок каталога выставки о Натаниэль-Уокер рассказывает, что она «переехала на север около 1930 года в поисках альтернативы сельскохозяйственной работы», устав от того, что её «съедала грязь». Однако фактически, это происходило не собственной воле, а как часть Великой Миграции, которая определяла судьбу целого поколения афроамериканцев. Такой аспект в статье не осмысляется, и даже не упоминается. Таким же образом, ранняя потеря родителей, брак в подростковом возрасте, работа на заводе и тюремное заключение, упоминаются, но не связываются с образами в её искусстве. Слова художницы о том, что она начала рисовать в тюрьме, чтобы «защитить себя от „плохих девчонок“», и её высказывание: «некоторые из этих людей достойны жалости», не анализируются с точки зрения психологии, в то время как они имели ключевое значение в развитии её графики.

Лесли Дж. Пейн

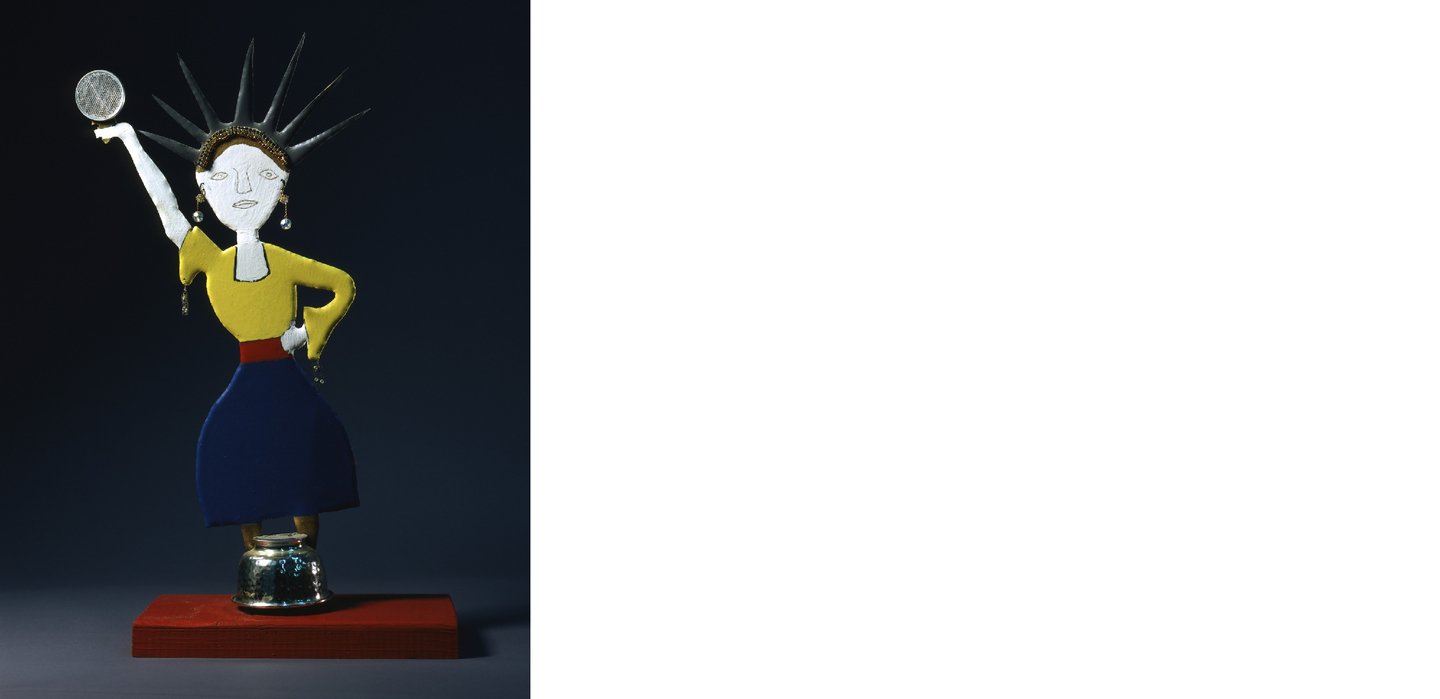

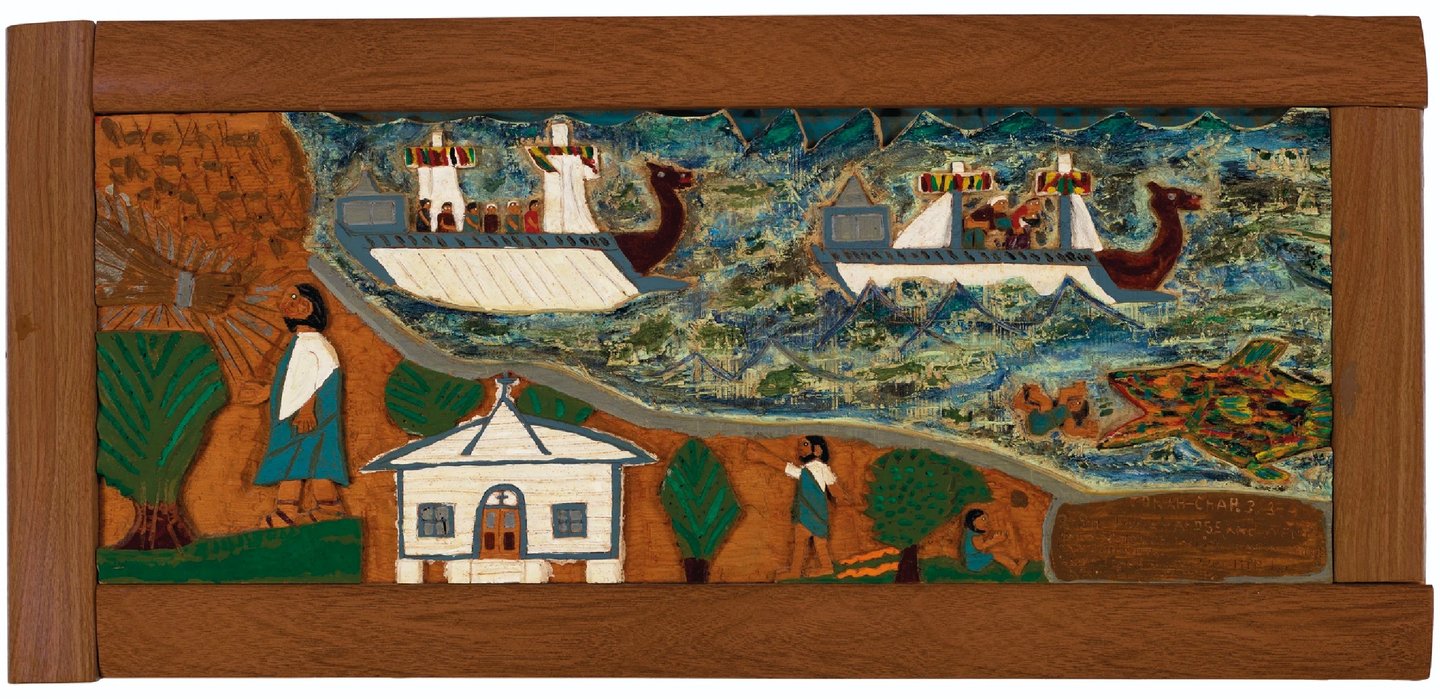

1. «Рыболовная лодка», 1929 г. 2. «Леди Нью-Йорка», ок.1970 г.

О Лесли Дж.Пейне в каталоге выставки, с одной стороны, отмечаются ключевые факты, определившие темы его творчества, такие как посещение авиашоу в 1918 году, работа рыбаком и краболовом в Чесапикском заливе и попытки служить в армии во время Второй мировой войны. С другой стороны, автор статьи не рассуждает на тему того, что для выходца из семьи рабов мечта о карьере пилота могла, и, на мой взгляд, символизировала стремление к выходу из социальных вековых ограничений. Куратор Портиа Джеймс из Смитсоновского музея как-то писал: «Если я поставлю себя на его место… я могу легко представить, что для него идея полета представляла бы мечту о настоящей свободе». По сути, в данной в каталоге статье, творчество Пейна существует как личное увлечение, а не как выражение поколенческой боли.

Элайджа Пирс

«Каждая моя работа — это послание, проповедь»

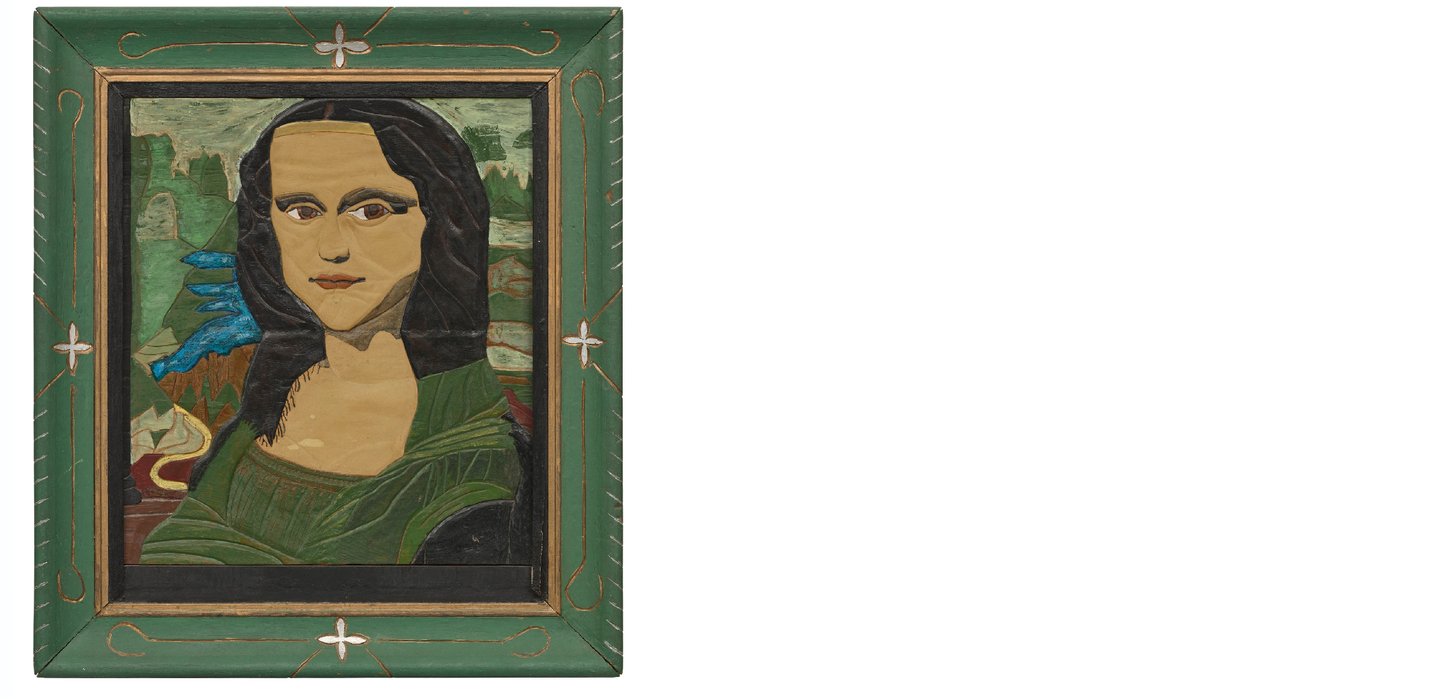

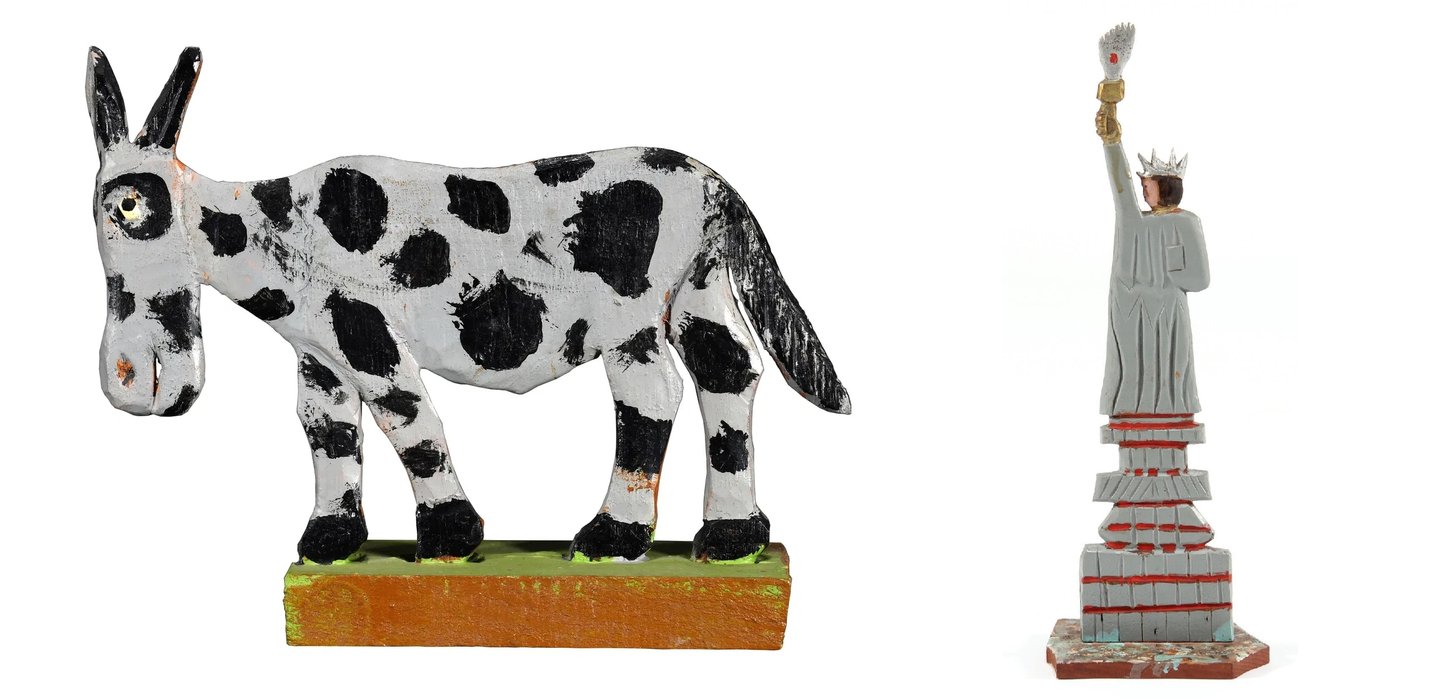

1-2. Пятнистые леопард и мул, 1988 г. 3. Статуя Свободы, 1946 г. 4. Авраам Линкольн, без даты 5. «Фермер и мул», без даты 6. «Иона и рыба», 1980 г. 7. «Мона Лиза», 1980 г.

В главе, посвященной Элайджа Пирсу, указываются важные биографические этапы, которые повлияли на то, каким стало его творчество. Но нельзя не отметить то, что не упоминается при попытки анализа его творчества. Например, работа парикмахером описывается как профессия, но не анализируется социальная роль салона, как важного общественного центра для афроамериканского сообщества. И, соответственно описанию некоторых предыдущих художников, происходящее не вписывается в контекст Великой Миграции.

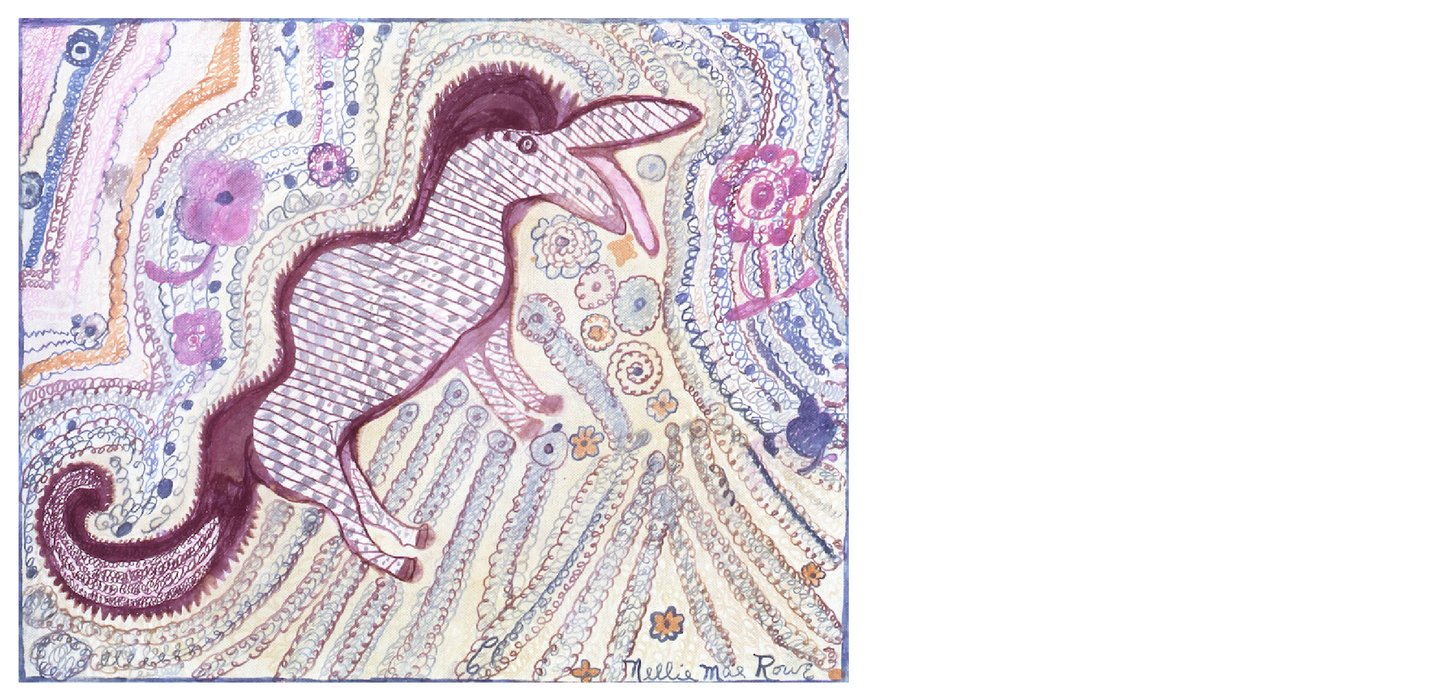

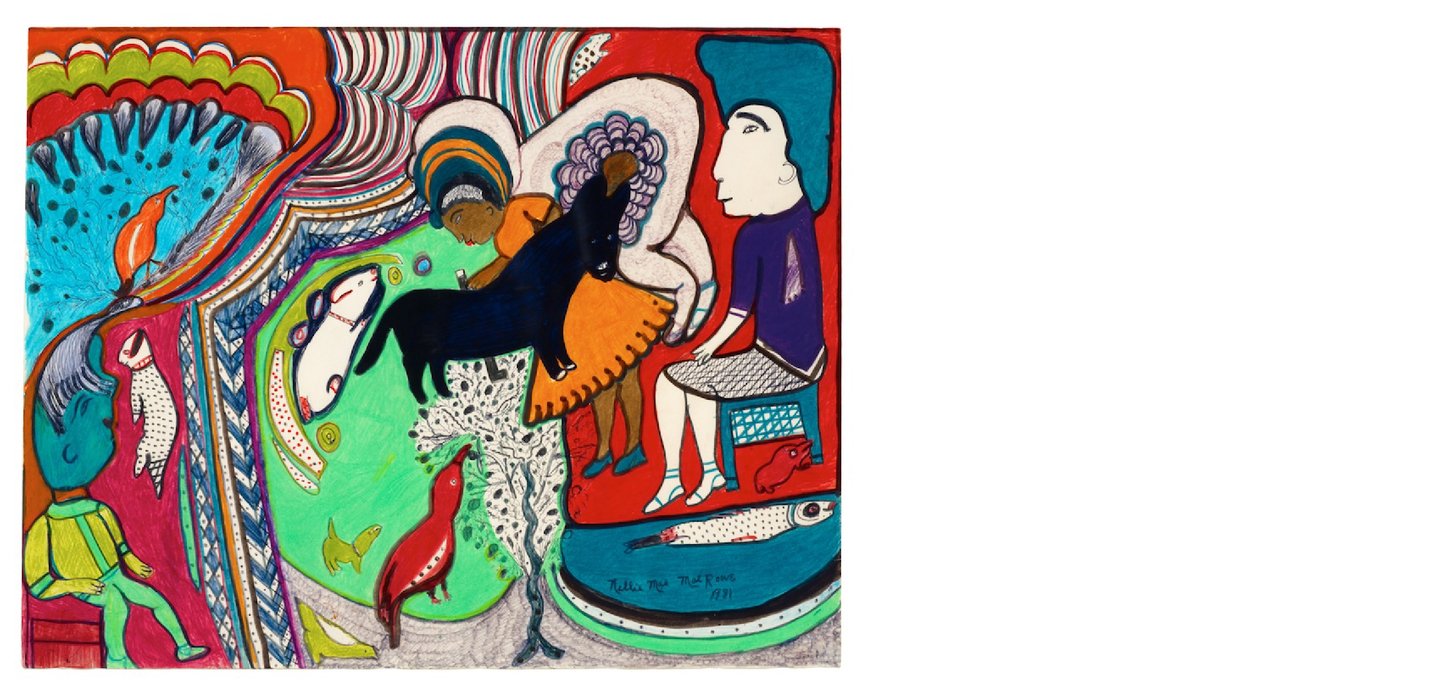

Нэлли Мэй Роу

1."Чёрная рыба», 1981 г. 2."То, что ещё не родилось», 1979 г. 3. «Сбор хлопка», 1981 г. 4."Пропавшие дети Атланты», 1981 г. 5."Женщина ругает своего мужа», 1981 г. 6."Женщина в шляпе в виде рыбы», 1981 г.

«Я делаю то, что велит мне разум»

Автор в главе о Нэлли Мэй Роу подробно перечисляет материалы и техники, описывает визуальную сложность композиций, которые она использует, сравнивая их с работами Матисса (что уже противоречит концепции аутсайдерского искусства), и цитирует её высказывания о творческом процессе: «Иногда, когда я рисую, я не знаю, что получится, но просто продолжаю». Эти цитаты в главе будто подчёркивают чисто интуитивный художественный метод Роу, при этом никак не раскрывают то внутреннее, что художница отражала в своём искусстве. Социальные условия упомянуты вскользь, хотя они, как и всегда, крайне важны: автор не исследует, как опыт темнокожей женщины, прошедшей тяжелый путь сегрегации, позволил ей, как говорит сама Роу, «вернуться в детство» и создать искусство, которое, по словам куратор Кэти Джентлсон стало «актом радикального самовыражения и освобождения»

Джеймс «Сын Форда» Томас

1-2. Без названия, 1980-е гг. 3. Без названия, 1987 г. 4. Без названия, 1980 г.

В главе, посвящённой «Сыну Форда», автор упоминает важные биографические факты: Томас «заработал деньги на свою первую гитару в 1942 году, работая сборщиком хлопка», а позже часто занимался рытьём могил. В статье эти занятия перечисляются не как опыт, сформировавший художественное видение Томаса, а просто как род занятий. Работа могильщиком могла иметь эффект травматизации психики, который привёл к специфической скульптурной стилистике Томаса. По сути, единственной попыткой проанализировать творчество художника с социо-культурной точки зрения является цитата Уильяма Ферриса о том, что эстетика Томаса отсылает к «предпочтению уродливого» как к выбору, который «переворачивает традиционные представления белых о красоте». При этом, данное утверждение даётся довольно обособленно и не раскрывает влияние контекста на творчество скульптора.

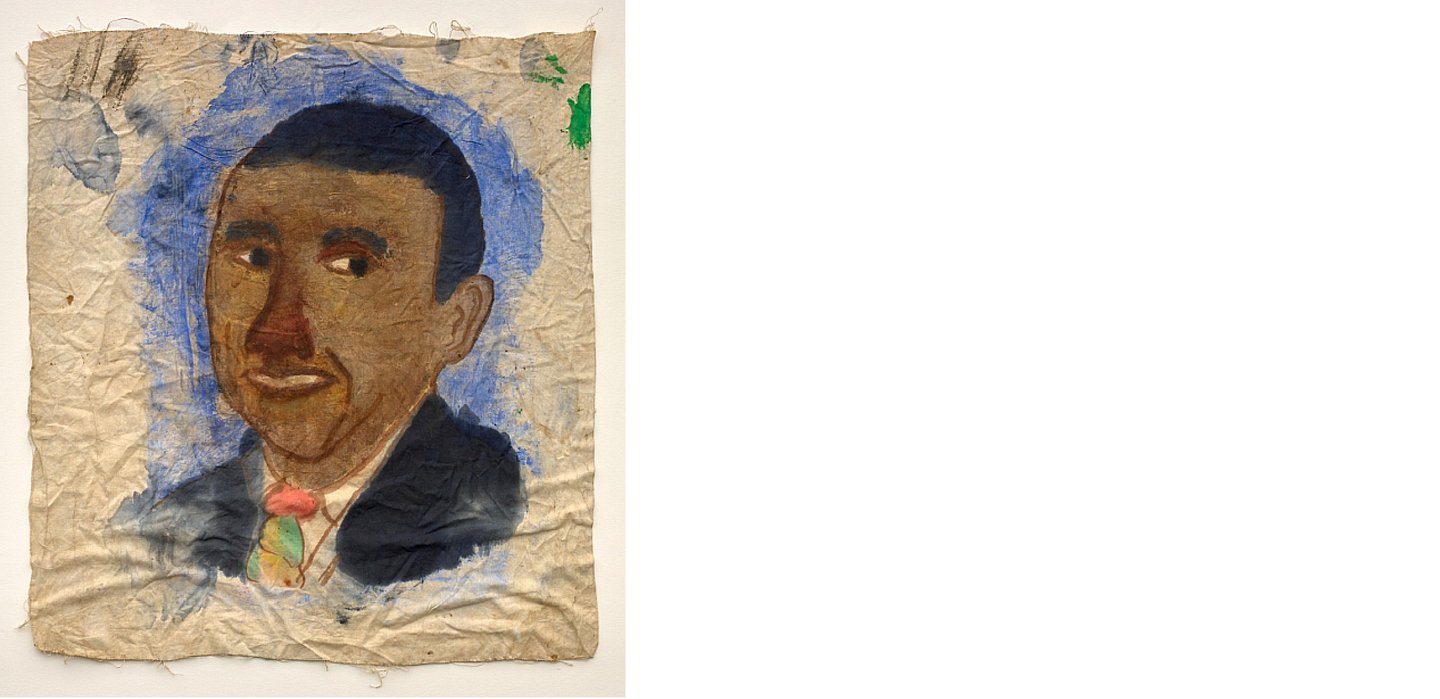

Моуз Толливер

1. Без названия, 1960-е гг. 2. «Горы и деревья-мулы, а также французская птица и птица пеко», 1980-е гг. 3. Автопортрет с костылем, 1980-е гг. 4. Автопортрет, 1987 г.

В главе о Моузе Толливере, упоминается несчастный случай на работе, когда будущий художник потерял ноги. При этом, личная трагедия не становится опорой для анализа. Травма, приковавшая Толливера к креслу, упомянута лишь как причина, благодаря которой он «посвящает живописи» большую часть своей жизни, но абсолютно не рассматривается как событие, которое могло породить «почти галлюциногенный мир» его образов, ставший формой преодоления возможного экзистенциального кризиса. Сексуализированные образы в картинах Толливера становятся одними из ключевых сюжетов (к сожалению, цензура не позволяет вставить их в исследование), однако автор упоминает их наличие лишь в контексте шокирующего восприятия. Эти образы не становятся центром рассуждения, а уж тем более не анализируются как возможная реакция художника на собственную телесную уязвимость.

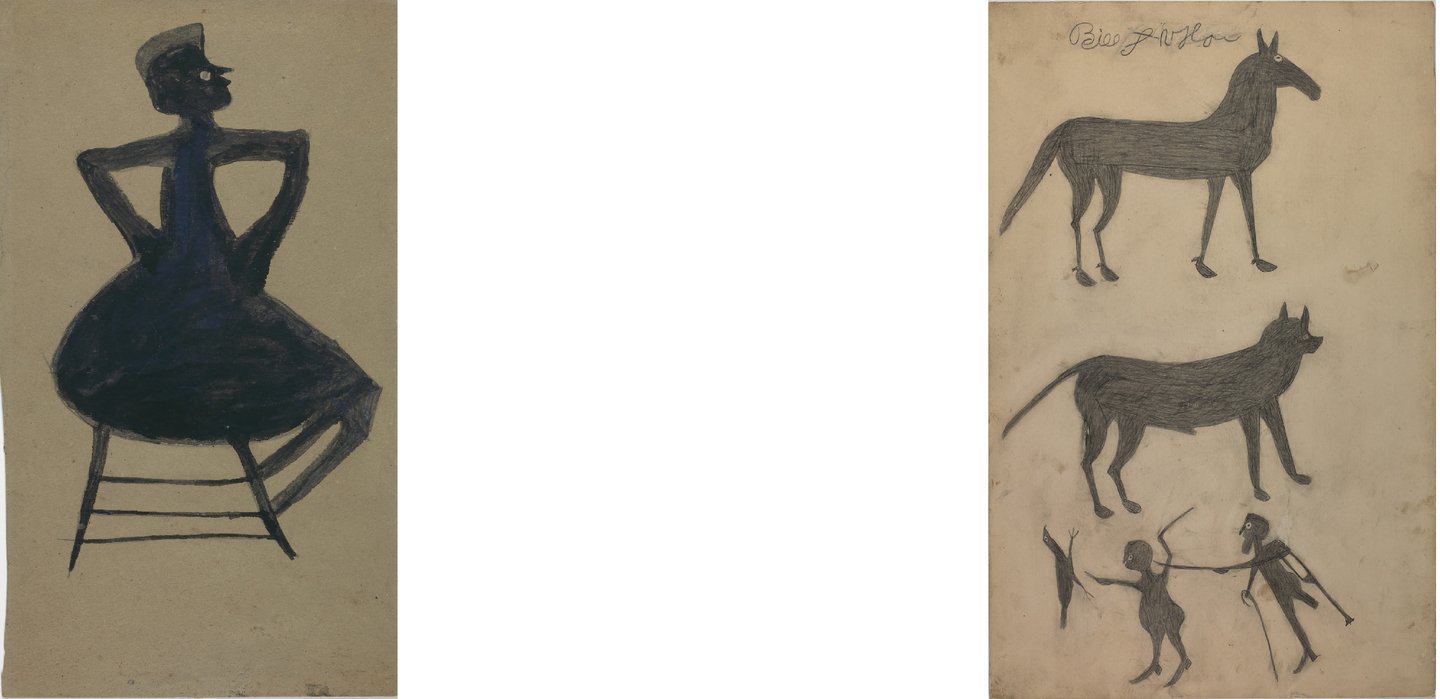

Билл Трейлор

1. «Конструкция ног с синим человечком», ок. 1940–1942 гг. 2. «Желто-голубой дом с фигурками и собакой», 1939 г. 3. «Радио», 1940–1942 гг. 4. «Собачья драка», 1939 г. 5-6. Без названия, 1939 г.

В главе о Билле Трейлоре автор, как и везде, подробно перечисляет ключевые биографические факты. Однако обстоятельства жизни, которые также включают в себя его долгое бездомное существование, создают впечатление просто фона, а не опоры для анализа того, как у Билла формировался визуальный язык его искусства. Цитата самого Трейлора о том, как он начал рисовать: «Это просто пришло ко мне» — используется для описания спонтанности творческого порыва, но никак не интерпретируется. Автор не рассуждает о том, почему это желание пришло к Биллу лишь в 85 лет, и не связывает это с желанием осмыслить жизнь, ну или хотя бы прокормить себя этим творчеством. Искусство здесь остаётся личным визуальным воспоминанием, и исключает социальную функцию.

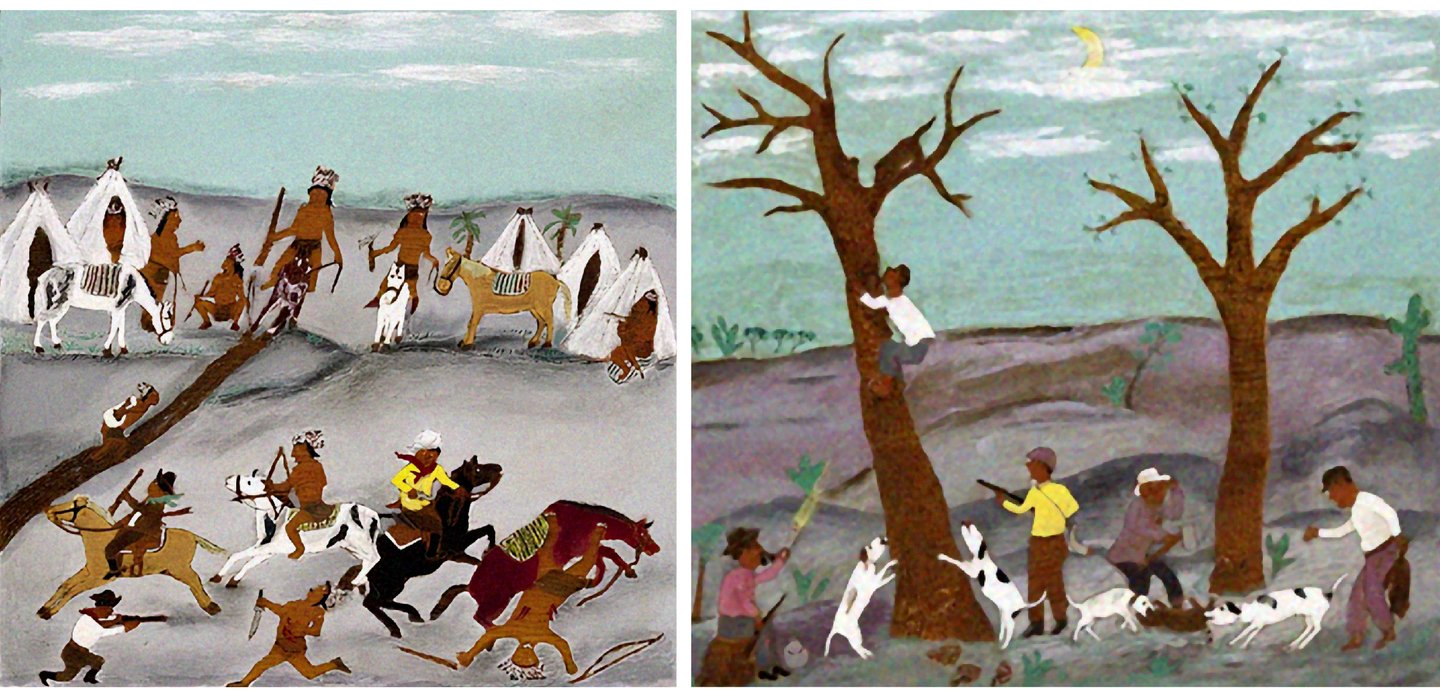

Джордж Уайт

1. «Сцена охоты на льва», 1965 г. 2. «Убийство пумы», 1967 г. 3. «Индейская резервация», 1967 г. 4. «Дядя джон и охота на енотов», 1967 г.

В главе про Джорджа Уайта происходит «фундаментальное разделение» творчества художника на работы, посвященные Дикому Западу, и объекты, обращенные к опыту темнокожих на Юге. При этом это важное наблюдение не становится основой для анализа искусства художника-самоучки. Смешанное происхождение Уайта (афроамериканец, мексиканец, индеец) и его личный жизненный опыт не рассматриваются как определяющее явление внутреннего конфликта в его искусстве. Автор не пытается ответить на вопрос, почему один и тот же человек романтизирует фронтир и одновременно создаёт сложные работы, которые, как упоминается в биографиях, одновременно «и празднует свободу рабов, и изображает стереотипные ассоциации». Так, глава не исследует попытку идентификации афроамериканца со смешанными корнями в США эпохи сегрегации.

Джордж Уильямс

1. Мужчина и женщина в синих концертах, без даты 2. Пара в купальниках, без даты 3. Две пары, без даты

Рассуждая об искусстве Джорджа Уильямса автор одноимённой главы не рассматривает опыт темнокожего, вечно мигрирующего в поисках тяжелого низкооплачиваемого труда на Юге США как нечто повлиявшее на его творчество. Автор приводит цитату художника о том, что его ранние головы были похожи на «что-то из Африки» и что люди считали их «колдовскими», что однозначно формирует ощущение намеренного культурного подтекста, преемственности африканского наследия и, немаловажно, народных верований. При этом, в главе данные детали используются лишь как дополнительные подробности истории о том, как художник продавал свои объекты. Здесь нет размышления о искусстве как методе выживания художника или его способа создания собственной мифологии в условиях нищеты.

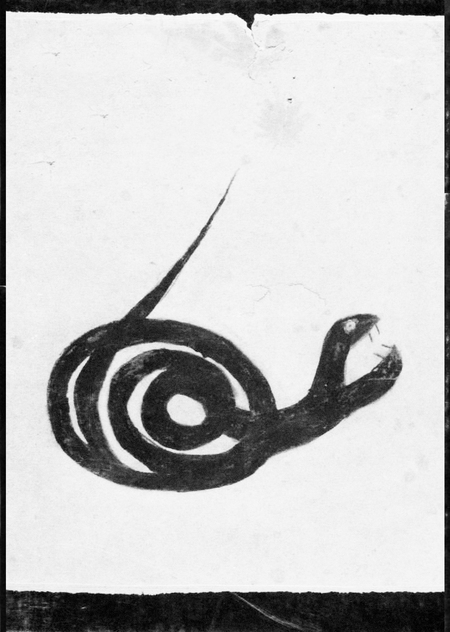

Ластер Уиллис

1. Без названия, 1950-е гг. 2. Скелет, 1960-е гг. 3. Без названия, 1950-е гг. 4. «Две стороны меня», 1970-е гг.

В главе, посвященной Ластеру Уиллису, к сожалению, не анализируется, как опыт служившего в военном театре периода Второй мировой войны темнокожего солдата повлиял на его «сильно развитое чувство справедливости и несправедливости». На вопрос, почему он выбирал для своего искусства остросоциальные темы, такие как убийство Эммета Тилла, мало того, что автор не даёт ответ — он об этом не рассуждает. Цитата Уиллиса о том, что он нарисовал Тилла, увидев «газетную вырезку», указывает на то, что его искусство было прямой реакцией на трагические события, формировавшие коллективный опыт афроамериканского сообщества. При этом автор главы использует это высказывание лишь для иллюстрации сюжета, но не анализирует, как в этой работе Уиллис превращал личное переживание несправедливости в художественное и социальное высказывание.

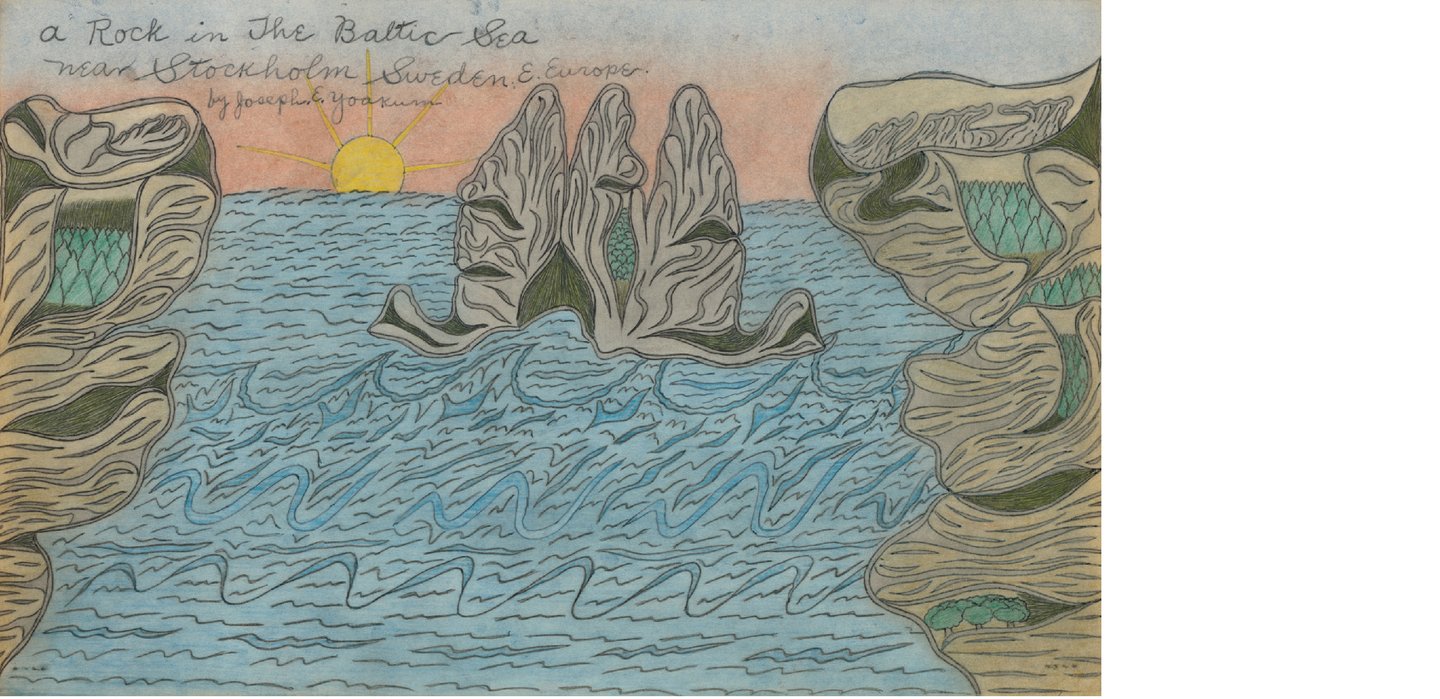

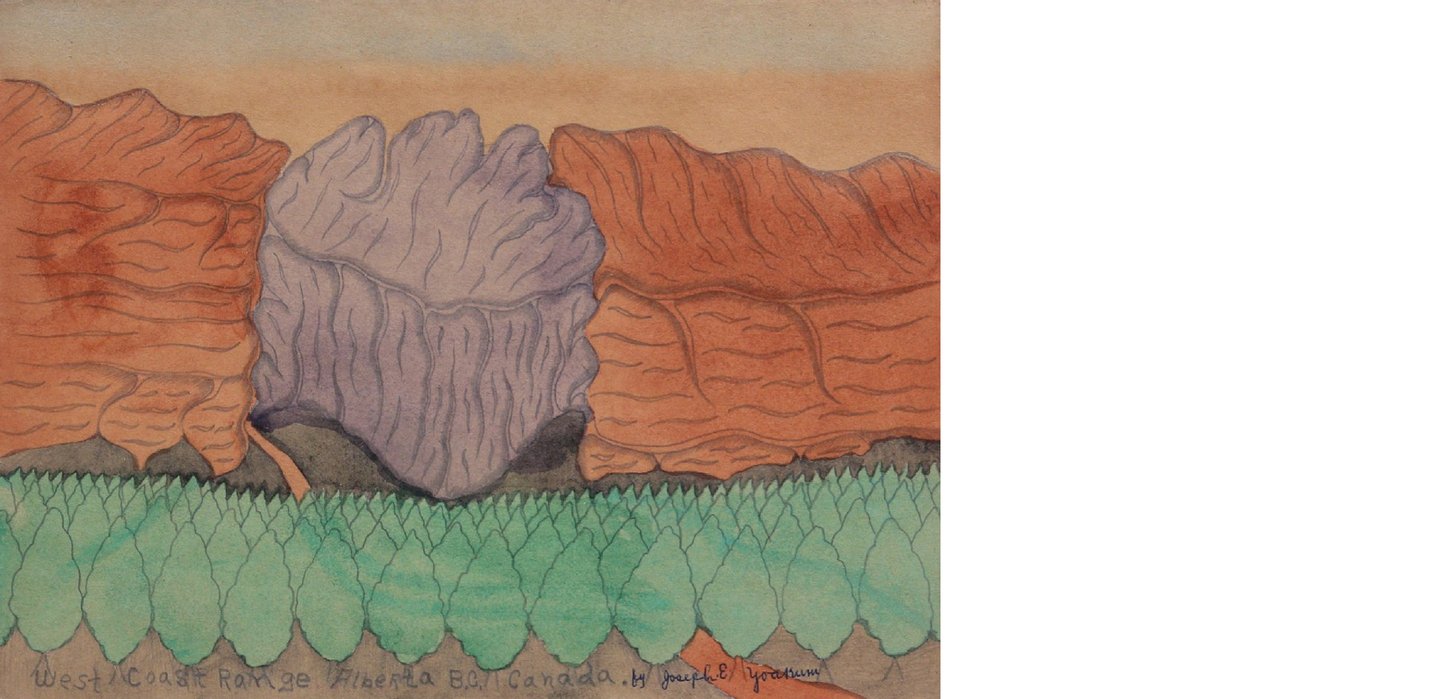

Джозеф Э. Йокаум

1. Гора Грациан в Приморских Альпах, 1958 г. 2. Западное побережье, Альберта, 1960 г. 3. Гора Попокатепель на западном хребте Сра-Мадре, 1967 г. 4. Скала в Балтийском море рядом со Стокгольмом, без даты

Глава о художнике Джозефе Йокауме подробно рассказывает о различных версиях его биографии, которые тот сам и рассказывал. Однако здесь не исследуется, как мифологизированная идентичность Йоакума — афроамериканца с примесью индейской крови, по документам родившегося в Миссури, была его попыткой самоутверждения в обществе, где раса определяла социальный статус. Цитата о его творческом методе: «духовное раскрытие», — указывает на связь искусства с его внутренним миром и, возможно, религиозными взглядами. При этом автор главы использует это понятие лишь для описания процесса, но не анализирует, как именно эта потребность создать визуальный дневник своей жизни была ответом на социальное одиночество, опыт психиатрической больницы и необходимость осмыслить свою жизнь.

Заключение

Подводя итог исследованию, хочется отметить, что основным недостатком кураторской идеи выставки является романтизация некой спонтанности, которая условно присуща аутсайдерам. Хотя это совершенно не так, ведь творчество каждого из них являлось реакцией на травмирующие и болезненные события, которыми были наполнены жизни темнокожих художников-самоучек. Биографии художников представлены не как целостная система, сформировавшая их художественный язык, а скорее набор разрозненных фактов. Некоторые из жизненных эпизодов вовсе не упоминались, и нам остается лишь копать глубже и догадываться, было сделано это намеренно или случайно. Конечно, нельзя не отметить удачные попытки анализа, как в случае с Сэмом Дойлом. При этом, необходимо отменить тот факт, что тексты каталога противоречат самой идее выставки — показать скрытое и социально значимое искусство художников вне академического стандарта. Без этого аутсайдер-арт мог остаться лишь некой экзотикой, а не полноправной частью истории искусства. Как хорошо, что этого всё же не случилось.

Black Folk Art in America, 1930-1980: каталог выставки [Электронный ресурс] / Corcoran Gallery of Art; авт. каталога Джейн Ливингстон и Джон Бирдсли. — Электрон. дан. — Вашингтон: Corcoran Gallery of Art, 1982. — 155 с. — URL: https://archive.org/details/cor5_0_s06_ss01_boxrg5_0_2008_017_16/page/n59/mode/2up (дата обращения: 14.11.2025, 15.11.2025, 16.11.2025).

Aaron, J. Jesse Aaron [Электронный ресурс]. — Souls Grown Deep. — URL: https://www.soulsgrowndeep.org/artist/jesse-aaron (дата обращения: 14.11.2025)

Ashby, S. Steve Ashby [Электронный ресурс]. — Outsider Art Now. — URL:

https://www.outsiderartnow.com/steve-ashby/ (дата обращения: 14.11.2025)

Butler, D. David Butler [Электронный ресурс]. — Souls Grown Deep. — URL: https://www.soulsgrowndeep.org/artist/david-butler (дата обращения: 14.11.2025)

avis, U. Dahlia [Электронный ресурс]. — MutualArt. — URL: https://www.mutualart.com/Artwork/Dahlia/AD50037B06784FB74B1742AE0A71EBE8 (дата обращения: 14.11.2025)

Davis, U. Ulysses Davis [Электронный ресурс]. — Smithsonian American Art Museum. — URL: https://americanart.si.edu/artist/ulysses-davis-6042 (дата обращения: 14.11.2025)

Davis, U. The Treasure of Ulysses Davis [Электронный ресурс]. — American Folk Art Museum. — URL: https://folkartmuseum.org/exhibitions/the-treasure-of-ulysses-davis/ (дата обращения: 14.11.2025)

Dawson, W. William Dawson [Электронный ресурс]. — MutualArt. — URL: https://www.mutualart.com/Artist/William-Dawson/DEB9AD7397724C93 (дата обращения: 14.11.2025)

Doyle, S. Sam Doyle [Электронный ресурс]. — Souls Grown Deep. — URL: https://www.soulsgrowndeep.org/artist/sam-doyle (дата обращения: 14.11.2025)

Edmondson, W. William Edmondson [Электронный ресурс]. — MutualArt. — URL: https://www.mutualart.com/Artist/William-Edmondson/D411782FAB9834B5/Artworks (дата обращения: 14.11.2025)

Hampton, J. In His Garage, an Untrained Artist Created a Work of Sublime Divinity [Электронный ресурс]. — Smithsonian Magazine. — URL: https://www.smithsonianmag.com/smithsonian-institution/in-his-garage-untrained-artist-created-work-sublime-divinity-180983984/ (дата обращения: 14.11.2025)

Hampton, J. James Hampton [Электронный ресурс]. — Smithsonian American Art Museum. — URL: https://americanart.si.edu/artist/james-hampton-2052 (дата обращения: 14.11.2025)

Morgan, Sister G. Sister Gertrude Morgan [Электронный ресурс]. — Smithsonian American Art Museum. — URL: https://americanart.si.edu/artist/sister-gertrude-morgan-3413 (дата обращения: 14.11.2025)

Morgan, Sister G. Sister Gertrude Morgan [Электронный ресурс]. — Outsider Art Fair. — URL: https://www.outsiderartfair.com/artists/sister-gertrude-morgan?view=slider#3 (дата обращения: 14.11.2025)

Walker, Inez N. Inez Nathaniel-Walker [Электронный ресурс]. — Smithsonian American Art Museum. — URL: https://americanart.si.edu/artist/inez-nathaniel-walker-3497 (дата обращения: 14.11.2025)

Walker, Inez N. Inez Nathaniel Walker [Электронный ресурс]. — MutualArt. — URL: https://www.mutualart.com/Artist/Inez-Nathaniel-Walker/0B56517DCB48CE88/Artworks (дата обращения: 14.11.2025)

Payne, Leslie J. Leslie J. Payne [Электронный ресурс]. — Smithsonian American Art Museum. — URL: https://americanart.si.edu/artist/leslie-j-payne-3717 (дата обращения: 14.11.2025)

Pierce, Elijah. Elijah Pierce [Электронный ресурс]. — MutualArt. — URL: https://www.mutualart.com/Artist/Elijah-Pierce/4CDC22E6F2BA3D5B (дата обращения: 14.11.2025)

Rowe, Nellie Mae. Nellie Mae Rowe [Электронный ресурс]. — Souls Grown Deep. — URL: https://www.soulsgrowndeep.org/artist/nellie-mae-rowe (дата обращения: 14.11.2025)

Thomas, James «Son Ford». James «Son Ford» Thomas [Электронный ресурс]. — Souls Grown Deep. — URL: https://www.soulsgrowndeep.org/artist/james-son-ford-thomas (дата обращения: 14.11.2025)

Tolliver, Mose. Mose Tolliver [Электронный ресурс]. — Souls Grown Deep. — URL: https://www.soulsgrowndeep.org/artist/mose-tolliver (дата обращения: 14.11.2025)

Traylor, Bill. Bill Traylor [Электронный ресурс]. — Smithsonian American Art Museum. — URL: https://americanart.si.edu/artist/bill-traylor-4852 (дата обращения: 14.11.2025)

White, George W. George W. White, Jr. [Электронный ресурс]. — Smithsonian American Art Museum. — URL: https://americanart.si.edu/artist/george-w-white-jr-5356 (дата обращения: 14.11.2025)

White, George W. George W. White Jr. [Электронный ресурс]. — Artnet. — URL: https://www.artnet.com/artists/george-w-white-jr/ (дата обращения: 14.11.2025)

Williams, George. George Williams [Электронный ресурс]. — MutualArt. — URL: https://www.mutualart.com/Artist/George-Williams/0D40016430128DA2/Artworks (дата обращения: 14.11.2025)

Willis, Luster. Luster Willis [Электронный ресурс]. — Souls Grown Deep. — URL: https://www.soulsgrowndeep.org/artist/luster-willis (дата обращения: 14.11.2025)

Yoakum, Joseph E. Joseph E. Yoakum [Электронный ресурс]. — Artnet. — URL: https://www.artnet.com/artists/joseph-e-yoakum/ (дата обращения: 14.11.2025)

Aaron, J. Jesse Aaron [Электронный ресурс]. — Souls Grown Deep. — URL: https://www.soulsgrowndeep.org/artist/jesse-aaron (дата обращения: 14.11.2025)

Ashby, S. Steve Ashby [Электронный ресурс]. — Outsider Art Now. — URL:

https://www.outsiderartnow.com/steve-ashby/ (дата обращения: 14.11.2025)

Butler, D. David Butler [Электронный ресурс]. — Souls Grown Deep. — URL: https://www.soulsgrowndeep.org/artist/david-butler (дата обращения: 14.11.2025)

avis, U. Dahlia [Электронный ресурс]. — MutualArt. — URL: https://www.mutualart.com/Artwork/Dahlia/AD50037B06784FB74B1742AE0A71EBE8 (дата обращения: 14.11.2025)

Davis, U. Ulysses Davis [Электронный ресурс]. — Smithsonian American Art Museum. — URL: https://americanart.si.edu/artist/ulysses-davis-6042 (дата обращения: 14.11.2025)

Davis, U. The Treasure of Ulysses Davis [Электронный ресурс]. — American Folk Art Museum. — URL: https://folkartmuseum.org/exhibitions/the-treasure-of-ulysses-davis/ (дата обращения: 14.11.2025)

Dawson, W. William Dawson [Электронный ресурс]. — MutualArt. — URL: https://www.mutualart.com/Artist/William-Dawson/DEB9AD7397724C93 (дата обращения: 14.11.2025)

Doyle, S. Sam Doyle [Электронный ресурс]. — Souls Grown Deep. — URL: https://www.soulsgrowndeep.org/artist/sam-doyle (дата обращения: 14.11.2025)

Edmondson, W. William Edmondson [Электронный ресурс]. — MutualArt. — URL: https://www.mutualart.com/Artist/William-Edmondson/D411782FAB9834B5/Artworks (дата обращения: 14.11.2025)

Hampton, J. In His Garage, an Untrained Artist Created a Work of Sublime Divinity [Электронный ресурс]. — Smithsonian Magazine. — URL: https://www.smithsonianmag.com/smithsonian-institution/in-his-garage-untrained-artist-created-work-sublime-divinity-180983984/ (дата обращения: 14.11.2025)

Hampton, J. James Hampton [Электронный ресурс]. — Smithsonian American Art Museum. — URL: https://americanart.si.edu/artist/james-hampton-2052 (дата обращения: 14.11.2025)

Morgan, Sister G. Sister Gertrude Morgan [Электронный ресурс]. — Smithsonian American Art Museum. — URL: https://americanart.si.edu/artist/sister-gertrude-morgan-3413 (дата обращения: 14.11.2025)

Morgan, Sister G. Sister Gertrude Morgan [Электронный ресурс]. — Outsider Art Fair. — URL: https://www.outsiderartfair.com/artists/sister-gertrude-morgan?view=slider#3 (дата обращения: 14.11.2025)

Walker, Inez N. Inez Nathaniel-Walker [Электронный ресурс]. — Smithsonian American Art Museum. — URL: https://americanart.si.edu/artist/inez-nathaniel-walker-3497 (дата обращения: 14.11.2025)

Walker, Inez N. Inez Nathaniel Walker [Электронный ресурс]. — MutualArt. — URL: https://www.mutualart.com/Artist/Inez-Nathaniel-Walker/0B56517DCB48CE88/Artworks (дата обращения: 14.11.2025)

Payne, Leslie J. Leslie J. Payne [Электронный ресурс]. — Smithsonian American Art Museum. — URL: https://americanart.si.edu/artist/leslie-j-payne-3717 (дата обращения: 14.11.2025)

Pierce, Elijah. Elijah Pierce [Электронный ресурс]. — MutualArt. — URL: https://www.mutualart.com/Artist/Elijah-Pierce/4CDC22E6F2BA3D5B (дата обращения: 14.11.2025)

Rowe, Nellie Mae. Nellie Mae Rowe [Электронный ресурс]. — Souls Grown Deep. — URL: https://www.soulsgrowndeep.org/artist/nellie-mae-rowe (дата обращения: 14.11.2025)

Thomas, James «Son Ford». James «Son Ford» Thomas [Электронный ресурс]. — Souls Grown Deep. — URL: https://www.soulsgrowndeep.org/artist/james-son-ford-thomas (дата обращения: 14.11.2025)

Tolliver, Mose. Mose Tolliver [Электронный ресурс]. — Souls Grown Deep. — URL: https://www.soulsgrowndeep.org/artist/mose-tolliver (дата обращения: 14.11.2025)

Traylor, Bill. Bill Traylor [Электронный ресурс]. — Smithsonian American Art Museum. — URL: https://americanart.si.edu/artist/bill-traylor-4852 (дата обращения: 14.11.2025)

White, George W. George W. White, Jr. [Электронный ресурс]. — Smithsonian American Art Museum. — URL: https://americanart.si.edu/artist/george-w-white-jr-5356 (дата обращения: 14.11.2025)

White, George W. George W. White Jr. [Электронный ресурс]. — Artnet. — URL: https://www.artnet.com/artists/george-w-white-jr/ (дата обращения: 14.11.2025)

Williams, George. George Williams [Электронный ресурс]. — MutualArt. — URL: https://www.mutualart.com/Artist/George-Williams/0D40016430128DA2/Artworks (дата обращения: 14.11.2025)

Willis, Luster. Luster Willis [Электронный ресурс]. — Souls Grown Deep. — URL: https://www.soulsgrowndeep.org/artist/luster-willis (дата обращения: 14.11.2025)

Yoakum, Joseph E. Joseph E. Yoakum [Электронный ресурс]. — Artnet. — URL: https://www.artnet.com/artists/joseph-e-yoakum/ (дата обращения: 14.11.2025)