От ритуала к автономии: пластическая телесность в театре Европы

Тело актера: от ритуала к автономному жесту.

О театре почти всегда рассказывают через слово: пьесы, режиссуру, литературные сюжеты и образы. Но если убрать текст, костюмы декорации и реквизит, оставив на сцене только актёра, что останется от театра? В данном исследовании акцент смещён с драматургии на жест. Анализируется, как в разные эпохи тело актёра понималось как часть ритуала, как носитель аллегории, как психологический механизм или как автономная выразительная система.

В работе используется не последовательный обзор художественных стилей, а анализ смены функций тела. Рассматриваются античные хоровые и дионисийские формы, где движение связано с ритуалом, затем средневековые мистерии и риторические модели жеста, затем психологический реализм девятнадцатого века и модернистские поиски. В конце исследование рассматривается пластический театр, в котором движение перестает служить иллюстрацией текста и формирует смысл самостоятельно.

Рубрикатор визуального исследования.

Концепция [1] Античность: тело как ритуал [2] Средневековье и 19 век: тело между аллегорией, риторикой и психологией [3] Модернизм и авангард: возвращение тела как мифопоэтической структуры [4] Пластический театр и Tanztheater: тело как автономный язык и носитель смысла Заключение

Концепция исследования

Тема работы: анализ эволюции роли тела актера в европейском театре и изменение пластических практик от античных ритуальных форм до пластического театра. В центре исследования находится вопрос о том, как тело перестает быть иллюстрацией текста и начинает выступать как самостоятельный носитель смысла со своим языком и структурой.

Тело является изначальным медиумом театра. Оно функционировало в ритуалах, хоровых структурах и сакральных практиках задолго до появления устойчивых форм драматического повествования.

В работе выделяются четыре исторических периода: - античность, в которой тело функционирует внутри ритуала - средневековье и 19 век, когда телесность подчиняется морали, тексту и психологической модели героя. - модернизм и ранние формы пластического театра XX века, где телесное действие приобретает формальную и мифопоэтическую самостоятельность; -пластические театры, в которых движение начинает выполнять функцию самостоятельной драматургии

исследовательский вопрос: Как и почему менялась функция тела актёра в европейском театре от античных ритуалов до пластического театра и Tanztheater XX века, и когда тело перестаёт быть иллюстрацией текста и становится автономным носителем смысла?

Гипотеза Эволюция европейского театра показывает, что тело актёра проходит путь от сакрального жеста, встроенного в ритуал, к автономному пластическому языку, способному не только сопровождать драматический текст, но и самостоятельно формировать смысл спектакля. Эта автономия не разрывает связь с традицией, а опирается на возвращение и переосмысление архаических, мифопоэтических и ритуальных структур движения.

АНТИЧНОСТЬ: ТЕЛО КАК РИТУАЛ.

В античности тело почти никогда не существует обособленно. На изображениях танца внимание привлекает ни только отсутствие индивидуальности участников, но композиция и согласованный ритм поз. Повторяющиеся шаги, наклоны корпуса и повороты плеч создают ощущение общего движения, в котором одно тело как будто продолжает другое.

Ричард Томсон — Танец; Исторические иллюстрации танцев с 3300 г. до н. э. по 1911 г. н. э./Геранос

Панатейский танец. Ок. 4 в. до н. э.

В изображениях панатейского танца женщины, взявшиеся за руки, образуют непрерывную линию. Позы складываются в орнамент. Важным становится не индивидуальность участниц, а то, как их жесты соединяются в коллективное действие. Такая телесность существует в рамках праздничного и городского ритаула, где движение принадлежит не индивидуумами, а общине.

Рельеф с танцующими женскими фигурами/1-я пол. II в. н. э.

На римских рельефах с танцующими женскими фигурами наклоны тел следуют один за другим, создавая ощущение волны. Жесты выстроены вдоль плоскости камня так, что превращаются в элементы орнамента.

В скульптуре «Танцующая менада» телесность доведена до предельной выразительности. При обходе заметно, что корпус закручен по спирали, а направление складок ткани задает предполагаемую траекторию движения. В работе отсутствует портретная индивидуальность и психологическая характеристика. Зафиксирован только импульс движения. Мрамор фиксирует не внутреннее состояние, а чистую кинетическую энергию жеста, которая и формирует смысл произведения.

Во всех этих примерах движение не выражает частное «я» и не принадлежит отдельной личности. Жест выполняет ритуальную функцию: делает миф видимым, связывает общину, вписывает тело в космический порядок.

что происходит с телесностью, когда театр выходит из пространства античного ритуала и оказывается под властью христианской морали, судебной риторики и, позднее, психологического реализма?

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ и 19 ВЕК: ТЕЛО МЕЖДУ АЛЛЕГОРИЕЙ, РИТОРИКОЙ И ПСИХОЛОГИЕЙ

В Средневековье тело перестает восприниматься как часть ритуальной общности и превращается в наглядный знак морального и богословского учения. Жест приобретает функцию аргумента и используется как средство утверждения нормы. Телесные позиции фиксируются в ясных и фронтальных формах, которые легко читаются зрителем и не допускают индивидуальной интерпретации. Такое тело не выражает личный опыт и не передает внутреннее состояние. Оно действует как визуальная формула, которая подтверждает содержание текста и поддерживает структуру религиозного и правового повествования.

Представление «Страстей Господних».

Фотографии мистерии Страстей в Оберамергау показывают устойчивость средневековой логики телесности. Актёры выстраиваются во фронтальные, симметричные композиции, в которых поза читается быстрее, чем действие. Поднятые руки и намеренная статичность превращают телесное поведение в набор устойчивых жестов. Даже сцены физического страдания подаются не как индивидуальный опыт, а как визуальный знак, повторяющий канон.

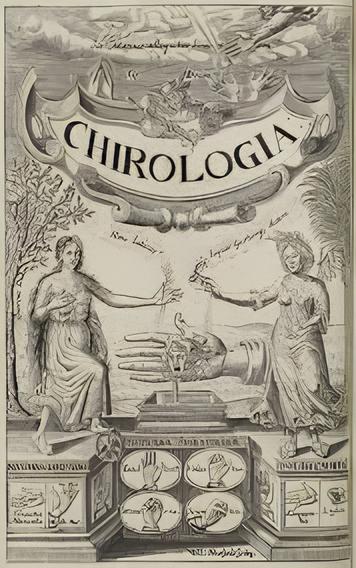

В Новое время телесность получает систематизированный вид. В трактате Джона Балуэра «Chirologia» жесты описаны и классифицированы по их риторической функции. Поднятая рука, раскрытая ладонь, указующий жест обозначают определённые смысловые операции и функционируют как элементы единой системы. Тело в таком контексте рассматривается как набор знаков. Оно по-прежнему подчинено внешнему коду и не исходит из собственного внутреннего импульса.

К XIX веку формируется новый тип сценической телесности, который связывается с психологическим реализмом. На репетиционных фотографиях МХТ движение выглядит сдержанным и почти незаметным: лёгкий поворот корпуса, пауза в шаге, скованные в жесте руки. Напряжение передаётся не через активную мимику или крупный жест, а через организованность телесного присутствия.

При этом, как отмечает Шэрон Карникке, система Станиславского не сводится к «игре чувств». Её основой становится психофизический подход, при котором эмоция рассматривается как результат задачи и действия, а не как самостоятельное внутреннее переживание.

постановки «Три сестры» / «Вишнёвый сад»/Московский Художественный театр

При этом важно учитывать, что Станиславский представляет собой исключение на общем фоне театральной практики 19 века. Его система выступает скорее двигателем дальнейших преобразований, чем отражением нормы эпохи.

От средневековых миниатюр до фотографий МХТ тело остаётся подчинённым внешним системам: морали, риторике, психологическому канону. Жест служит чему-то вне себя.

что должно произойти, чтобы тело перестало объяснять внутреннее и стало снова создавать смысл самим фактом движения — как форма, ритм, мифический импульс?

МОДЕРНИЗМ И АВАНГАРД: ВОЗВРАЩЕНИЕ ТЕЛА КАК МИФОПОЭТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ

Модернизм освобождает тело от задачи «объяснять» внутреннее состояние. В «Весне священной» Вацлава Нижинского пластика строится на угловатых позициях и тяжёлых вертикалях. Колени развернуты внутрь, руки плотно прижаты к корпусу, движение намеренно лишено плавности. Жест функционирует как ритуальный знак и вызывает ассоциации с архаическими танцами и жертвенными формами действия.

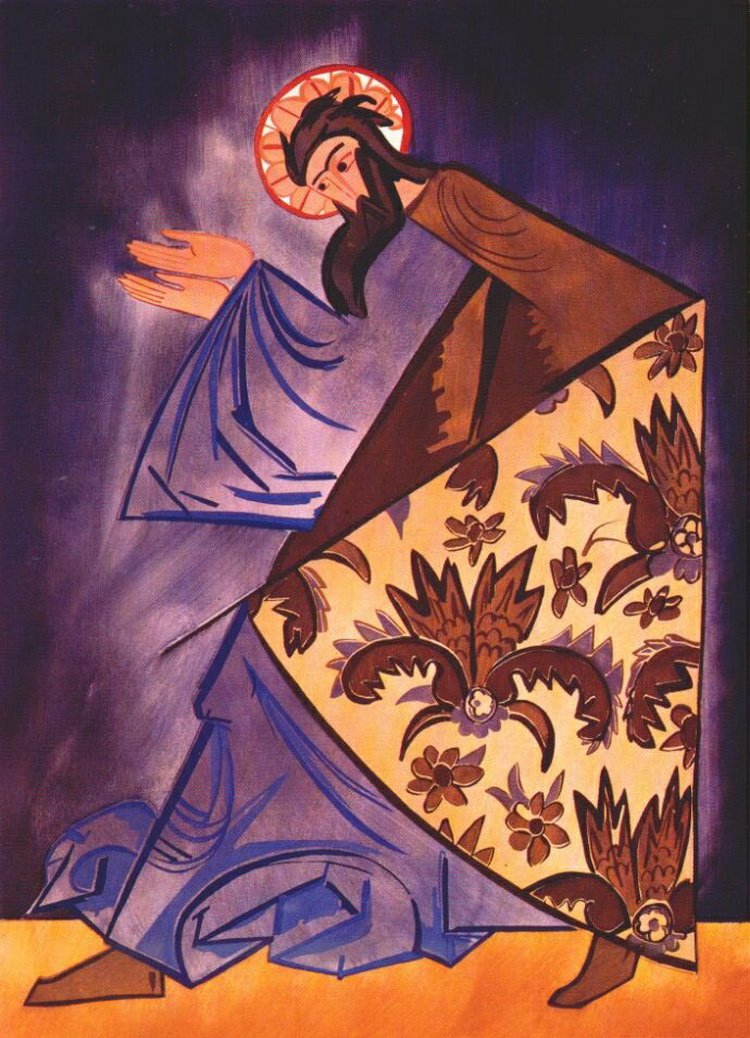

Костюмы Натальи Гончаровой к «Литургии» выстраивают вокруг тела жёсткую геометрию. Широкие рукава, крупные цветовые плоскости и утяжелённые силуэты формируют ощущение архитектурной конструкции. В такой системе актёр утрачивает индивидуальную пластическую манеру и движется в рамках заданной формы. Жест перестаёт исходить из «характера» и определяется линией костюма. Это один из принципов пластического театра: телесное действие понимается как форма, а не как выражение внутреннего содержания.

Наталья Гончарова/ эскизы костюмов к балету «Литургия»

Фотографии биомеханики Мейерхольда показывают телесность как конструкцию. Резкий выпад, диагональ рук, напряжённая опора на одну ногу — всё выглядит как чертёж движения, который можно выучить и повторить. Актёр становится носителем пластических формул. В этой системе важнее то, как устроено действие в пространстве, чем-то, что «чувствует» персонаж.

биомеханика Мейерхольда

Фестивальный театр Хеллерау, созданный для занятий ритмикой Далькроза, усиливает эту логику. Белое, почти пустое пространство без тяжёлых декораций делает движение главным визуальным событием. Упражнения эвритмии превращают телесность в живую диаграмму музыки: линии и фигуры строятся по ритму, а не по сюжету.

Ученики танцевальной школы Эмиля Жака-Далькроза/1920-е годы

В «Танце ведьмы» Мэри Вигман тело образует ломаную, почти зигзагообразную линию: спрятанное лицо, перенапряжённые руки, диагональный корпус. Это не психологический портрет ведьмы, а телесный мифический образ, в котором соединяются страх, сила и угроза. Вигман не играет роль — она превращает себя в форму движения, которая и есть смысл.

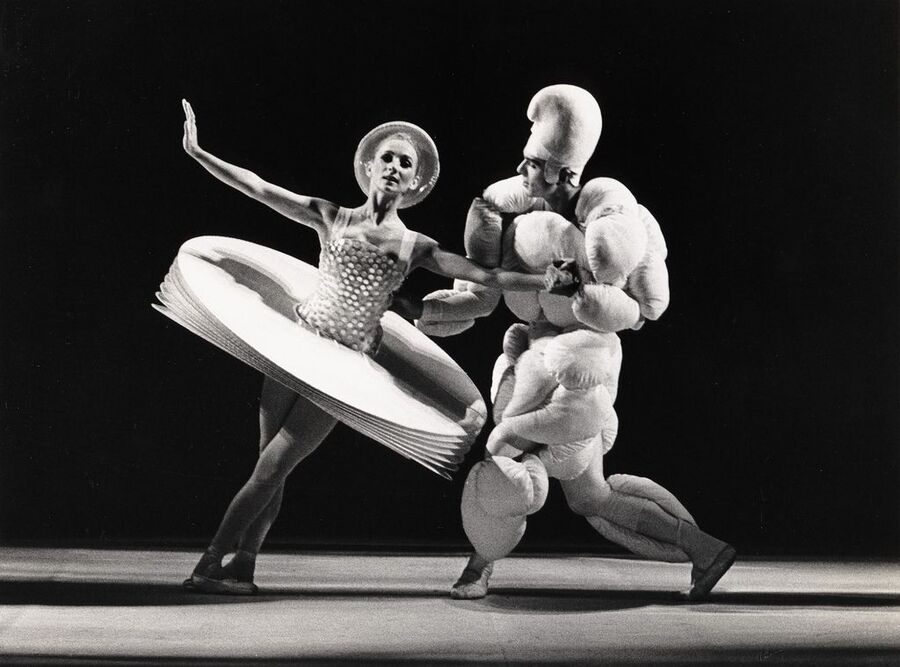

Оскар Шлеммер/Триадический балет/театр Баухауса

В «Триадическом балете» Оскара Шлеммера костюмы-сферы, конусы и цилиндры буквально запрещают психологическую игру: актёр может только двигаться как фигура. Тело становится точкой, линией, объёмом.

Все эти примеры — Нижинский, Гончарова, Мейерхольд, Вигман, Шлеммер — показывают: модернизм возвращает телу автономию, но делает это через формальный и мифопоэтический язык. Жест становится структурой, а не иллюстрацией.

что происходит, когда к этому языку подключаются хореология, семиотика и театральная антропология — и движение начинает описывать себя как собственный текст?

ПЛАСТИЧЕСКИЙ ТЕАТР И TANZTHEATER: ТЕЛО КАК АВТОНОМНЫЙ ЯЗЫК И НОСИТЕЛЬ СМЫСЛА

Во второй половине XX века тело окончательно выходит из роли иллюстрации. В Café Müller Пины Бауш пространство строится из падений, столкновений и осторожных попыток подхватить другого. Женщина идёт с закрытыми глазами, мужчины убирают стулья на её пути. Здесь нет привычного сюжета, но каждое падение и каждое вмешательство читается как смысловой жест, в котором концентрируются страх, зависимость, хрупкость.

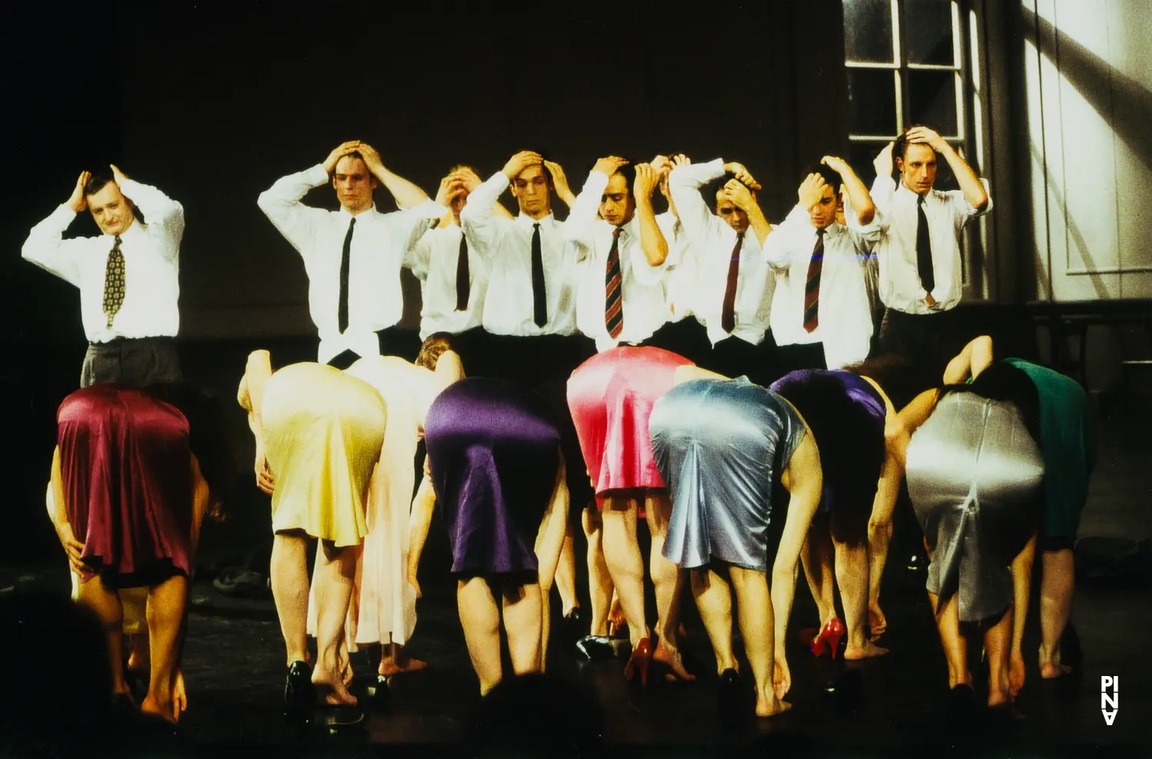

Pina Bausch/Kontakthof

В Kontakthof Бауш разбирает жесты социального взаимодействия: рукопожатия, осмотры, прикосновения, демонстрацию тела. Люди выстраиваются в линию, повторяют действия, как в холодной лаборатории. Привычные движения превращаются в механическую партитуру, которая анализирует отношения власти и контроля. Движение не иллюстрирует текст — оно само формулирует высказывание о мире.

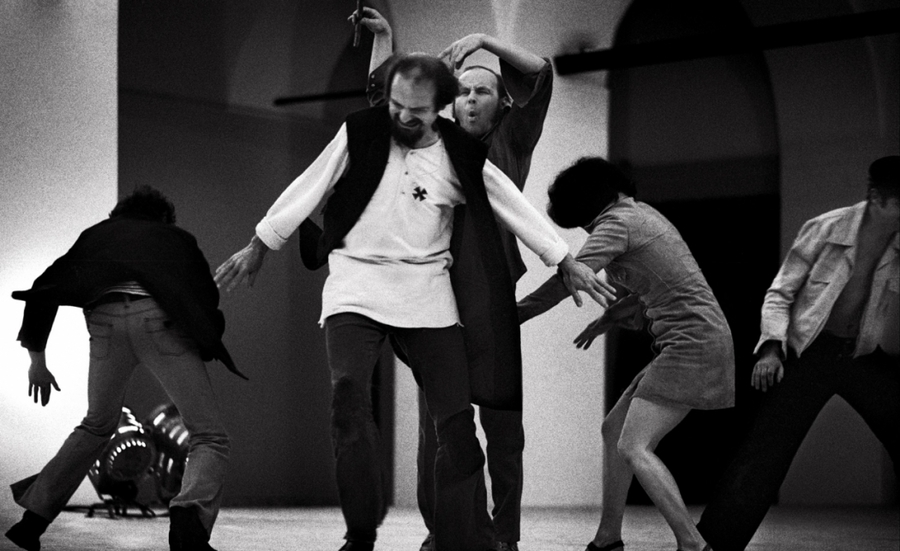

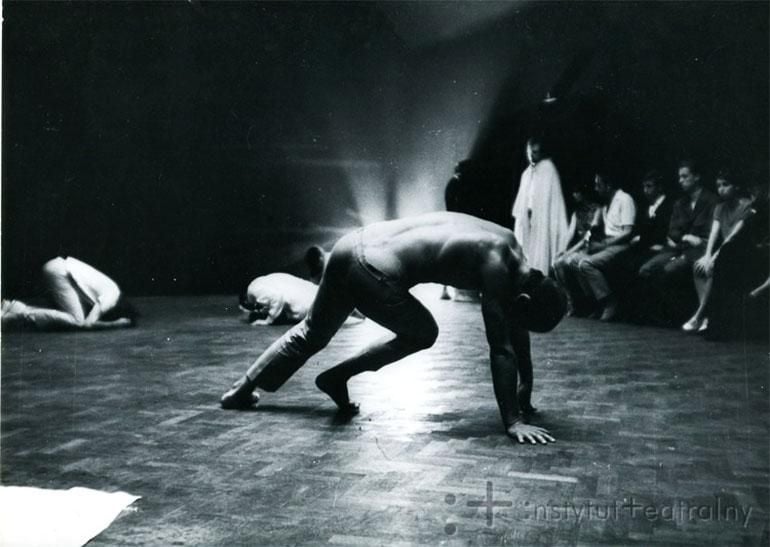

Jerzy Grotowski/Apocalypsis cum figuris

У Гротовского в «Apocalypsis cum figuris» актёры двигаются так, будто их тела состоят из чистой энергии: рывки, остановки на пределе, тяжёлое дыхание. Театральная антропология Барбы описывает этот уровень как предэкспрессивный — тело говорит до того, как возник текст и персонаж. Смысл считывается из плотности присутствия, из управления энергетическими потоками, а не из сюжетной реплики.

Rudolf von Laban

Хореологические системы XX века закрепляют эту практику теоретически. Labanotation показывает, что движение можно записывать как текст: вертикали, диагонали, усилие, направление становятся знаками. Жест превращается в письмо тела. Это значит, что пластический театр может строить драматургию не на слове, а на графике движений.

В спектакле Körper Саши Вальц тела складываются в плотные блоки, распадаются, ложатся в ряды, образуют диаграммы и живые скульптуры. Тело здесь — материал для построения структуры спектакля. Смысл возникает из конфигураций: как люди объединяются, как расходятся, как их формы напоминают графики и схемы.

Sasha waltz/koper

жест — знак, движение — драматургия, ритм — композиция, энергия — смысл.

Заключение

Исследование проследило путь тела актёра от античной хореии до Tanztheater конца XX века. В античности телесность встроена в ритуал и космический порядок; в Средневековье и Новое время тело служит морали и риторике; в XIX веке появляется психологическое тело; модернизм возвращает телу формальную и мифопоэтическую силу; пластический театр и Tanztheater признают движение автономным языком.

Гипотеза подтверждается: автономизация телесности в XX веке не разрывает связь с традицией, а опирается на архаические и мифопоэтические структуры, которые модернизм и позднейший театр переводят на новый язык. Тело становится не только выразительным инструментом, но и местом, где театр думает о себе — о ритуале, власти, боли, социальной механике и свободе.

Если тело актёра уже стало автономным языком, какие новые формы этот язык приобретает сегодня — в цифровых перформансах, иммерсивных спектаклях и гибридных медиа, где границы между телом, технологией и зрителем снова размываются?

Carnicke, Sharon M. Stanislavsky in Focus. 2nd ed. London; New York: Routledge, 2008.

Enders, Jody. «The Medieval Theater of Cruelty: Rhetoric, Memory, Violence.» The Early Drama, Art and Music Review 22, no. 2 (2000): 111–116.

Мифопоэтические истоки пластического театра // Сборник статей по истории театра.М.: РАХ, 2015. С. 45–62.

Барба Э. Трансцендентальная выразительность актёра // Театральная антропология: хрестоматия.М.: Артист. Режиссёр. Театр, 2004. С. 112–134.

Театр танца как синтез хореографического и актёрского искусства // Современный театр: исследования и материалы. М.: ГИТИС, 2012. С. 89–103.

Язык хореографического искусства как знаково-символическая система // Искусствознание. № 4. С. 77–95.

Зыков А. М. Танец в театре античности // Вопросы античного искусства.М.: Наука, 1982. С. 53–72.