Образ инфанты в картинах Веласкеса

Концепция

Диего Родригес де Сильва-и-Веласкес (1599–1660) — главный испанский мастер XVII века, ученик Франсиско Пачеко в Севилье, с 1623 года придворный живописец Филиппа IV в Мадриде

Две итальянские поездки (1629–1631; 1649–1651) усилили внимание Веласкеса к венецианскому колориту и свободе мазка, что определило его зрелую манеру: естественные, нериторические позы, мягкая светотень как главный инструмент построения формы, крупные светло-тёмные массы вместо жёсткого контура и экономная фактура, где короткие касания по складкам «держат» ткань. Поздние шедевры — например, «Менины» — превращают пространство и взгляд зрителя в активных участников сцены, соединяя придворный заказ с сложной оптикой восприятия; в 1658 году художник получил орден Сантьяго, закрепивший его высокий статус при дворе.

Справка об инфанте Маргарите Терезе

Инфанта Маргарита Тереза Австрийская (1651–1673) — дочь короля Испании Филиппа IV и Марианны Австрийской. С детства воспитывалась при мадридском дворе и стала главным детским образом позднего Веласкеса. По династическому договору была обручена с императором Леопольдом I; брак по доверенности заключён в 1666 году, после чего Маргарита переехала в Вену и стала императрицей Священной Римской империи. В браке родила нескольких детей (выжила дочь Мария Антония), часто болела и умерла молодой, в 1673 году, вероятно, из-за осложнений, связанных с беременностями. Образ Маргариты Терезы широко представлен в придворной портретной серии 1650-х–1660-х годов и стал одним из символов испанского двора Филиппа IV.

Данное визуальное исследование показывает, как Веласкес работает с одним и тем же образом инфанты Маргариты Терезы в разных условиях: в сложной сцене дворцового зала и в трёх отдельных парадных портретах.

В работе рассматривается, как композиция, свет, цвет, фактура, акцентность делают видимыми статус инфанты и меру ее психологической близости к зрителю.

Рубрикация

1. Концепция 2. «Менины» 3. «Инфанта Маргарита Тереза в голубом платье» 4. «Инфанта Маргарита Тереза в белом платье» 5. «Инфанта Маргарита Тереза в розовом платье» 6. Вывод

Выбранные картины удобны для анализа используемых Веласкесом художественных приёмов. Главный вопрос данного визуального исследования сформулирован следующим образом: как художник делает видимыми статус инфанты и расстояние от нее до зрителя через композицию, свет, фактуру, цвет и жесты?

Гипотеза

Во всех четырёх картинах об инфанте Маргарите Терезе её высокий статус создаётся одним и тем же «каркасом» изобразительных средств: большой массой платья, мягкой светотенью, сдержанными жестами и тёмным фоном, выдвигающим фигуру вперёд. При этом ощущение дистанции до зрителя и общий тон образа меняются за счёт двух переменных:

1. Пространство: в «Менинах» оно активно (дверь, зеркало, мольберт), поэтому центр внимания смещается; в трёх портретах пространство нейтрализовано, и центр устойчиво держится на единственной фигуре.

2. Цветовая температура: холодный голубой усиливает официальный, «дальний» тон; белый подчёркивает ясность и устойчивость силуэта; розовый делает интонацию теплее и «ближе» при сохранении парадности.

Принцип отбора визуального материала: проверенные источники, достоверные изображения, хорошее качество

Принцип выбора и анализа текстовых источников: сопоставление информации из разных источников для проверки фактов, опора на искусствоведческие высказывания при подборе цитат, достоверная историческая справка о художнике и историческом лице, упоминаемых в тексте исследования

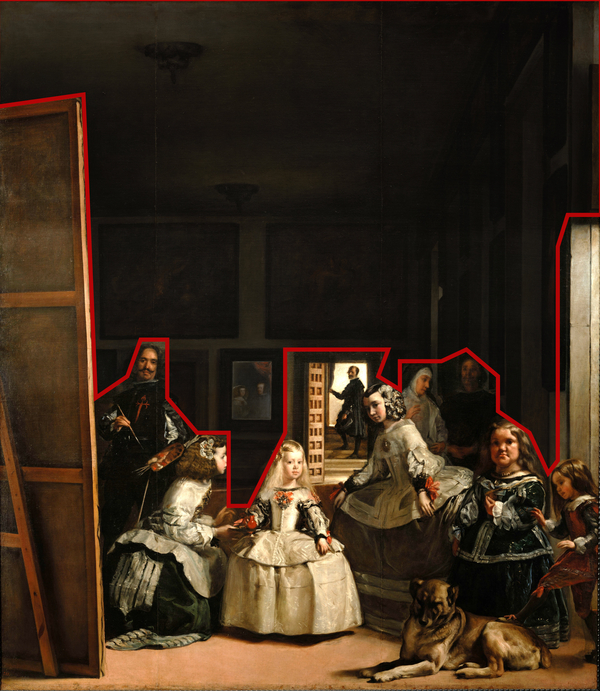

Картина «Менины»

Диего Родригес де Сильва Веласкес, «Менины», 1656

«Картина переносит нас в пространство измеримое, в царство золотого сечения. Правильные прямоугольники картин и окон напоминают ковры „Тайной вечери“ Леонардо. Только композиция Веласкеса основана не на симметрии, а, скорее, на равновесии фигур и архитектурных форм»¹

М.В Алпатов

Одна из особенностей картины «Менины» заключается в том, что Веласкес изобразил инфанту Марию Терезу Веласкес не в привычном для королевских портретов ключе. Он показывает внутреннюю, обычно скрытую от взгляда, сторону придворного быта: мы видим жизнь инфанты изнутри, в её реальной среде. Вместо привычного для Веласкеса тёмного, нейтрального фона здесь разыгрывается живая сцена с персонажами.

В «Менинах» задний план — не театральная бутафория, а подлинное закулисье, выведенное художником на первый план внимания. Распространившись на всё изображённое пространство, эта «внутренняя среда» перехватывает смысловой фокус, оттесняя основных персонажей к периферии композиции, словно выталкивая их за раму картины.

Диего Родригес де Сильва Веласкес, «Менины», 1656

На полотне можно увидеть самого художника в левой части картины с палитрой в руках. Он изображен за работой над портретом королевской четы, однако монархов в кадре нет: они мыслятся по эту сторону картины, перед живописцем. Их присутствие считывается по расплывчатому отражению в зеркале на задней стене зала. А передний план фиксирует всё, что разворачивается перед глазами позирующих — живую внутреннюю сторону придворного сеанса.

Диего Родригес де Сильва Веласкес, «Менины», 1656, фрагменты

Инфанта на картине изображена самой неподвижной. Она словно замерла, и эта сдержанность считывается как знак её высокого статуса. Веласкес строит композицию так, что статичность девочки приобретает дополнительный смысл: она не просто позирует, а организует всё пространство вокруг себя. Линии перспективы сходятся именно в районе её головы, которая расположена точно по центру большого холста, поэтому взгляд зрителя неизбежно возвращается к ней.

Свет тоже поддерживает этот эффект: светлые плоскости платья собирают внимание и удерживают его в ядре сцены. На этом фоне свита выглядит более подвижной и разнообразной, но именно движение вокруг инфанты подчёркивает её спокойствие. В результате фигура инфанты отделяется от окружения не за счёт жёсткого контура, а через расположение в пространстве и работы света: она остаётся центром притяжения, а всё остальное — рамой вокруг нее.

Диего Родригес де Сильва Веласкес, «Менины», 1656, фрагмент

Если присмотреться к организации пространства, «первенство» инфанты оказывается не таким уж бесспорным. Левый край композиции отсекает выдвинутый к зрителю мольберт, и взгляд переходит к светлому пространству, где стоят персонажи. В этом коридоре внимания заметнее всего — фигура гофмаршала в дверном проёме: на фоне ярко освещённой створки его силуэт читается мгновенно, поэтому глаз при взгляде на картину пропускает передний план и уходит к самому акцентному пятну картины — к дверному проему.

Диего Родригес де Сильва Веласкес, «Менины», 1656, фрагменты

Роль инфанты от акцента внимания на гофмаршале не исчезает, но её доминирование приобретает характер скорее номинальный: без подсказок зритель не сразу фиксирует её как геометрический центр сцены. Показательно и название картины, закрепившее в памяти не наследницу, а придворных дам — менин.

Диего Родригес де Сильва Веласкес, «Менины», 1656, фрагменты

В этой композиции Веласкес делает так, что образ наследницы теряет часть недосягаемости. Построение сцены держится на перекличках: пара прислужниц, дуэт проёма и отражающей поверхности, пара полотен с античными сюжетами на задней стене. На таком фоне особенно заметна визуальная рифма между принцессой и Марией Барболой, придворной малого роста: рассеянный взгляд, подчеркнутая важность в позе, схожая объёмная конструкция одежды.

Диего Родригес де Сильва Веласкес, «Менины», 1656, фрагменты

Диего Родригес де Сильва Веласкес, «Менины», 1656, фрагмент

Едва ли здесь намеренно задана насмешка; скорее действует контраст, знакомый по парадным портретам, где рядом с владельцем нередко появлялся менее «привлекательный» компаньон, усиливающий эффект главной фигуры. Помещая Барболу и её спутников в одну плоскость с государевым окружением, художник одновременно фиксирует их присутствие в памяти картины и немного сокращает дистанцию до самой наследницы: высокий ранг ощущается не как недоступный пьедестал, а как часть общего пространства зала.

Диего Родригес де Сильва Веласкес, «Менины», 1656, фрагмент

Таким образом, в «Менинах» невозможно выделить одного ключевого персонажа, так как их главенство постоянно смещается. Иерархия сцены зависит от позиции наблюдателя: если смотреть с места королевской четы, одно становится первостепенным; из-за мольберта художника — другое; из точки зрителя перед полотном — третье. Картина устроена как набор пересекающихся перспектив, где каждая точка зрения формирует собственное целое. Позиции героев картины — это самостоятельные, равноправные миры, и выбор любого из них меняет расстановку смыслов во всей композиции.

Картина «Инфанта Маргарита Тереза в голубом платье»

Диего Родригес де Сильва Веласкес, «Инфанта Маргарита Тереза в голубом платье», 1659

«…всякий портрет, а репрезентативный портрет в особенности, выходит за пределы личности: в его образе есть место каким-то общим темам жизни и искусства, и они остаются притягательными для зрителей даже столетия спустя»²

М. Тавьев

На картине «Инфанта Маргарита Тереза в голубом платье» изображена принцесса в роскошной одежде. Но богатая отделка платья не заслоняет позирующую девочку: взгляд действительно скользит по разложенным складкам, задерживается на отблесках и мягких переходах тона, но центр притяжения взгляда остаётся на фигуре ребёнка.

Холодная гамма платья даёт цветовые рефлексы на лице и в глазах: радужка кажется заметно светлее по сравнению с ранними изображениями.

Диего Родригес де Сильва Веласкес, «Инфанта Маргарита Тереза в голубом платье», 1659, фрагмент

Обратим внимание на детали. В левой руке у инфанты — муфта, правая намечена схематично. Кисти написаны очень светлыми тонами, и на фоне тёмной ткани этот свет особенно заметен. Такой подчеркнутой «чистотой» кожи Веласкес даёт понять: ребёнок далёк от физического труда, перед зрителем представительница высокородной среды.

Диего Родригес де Сильва Веласкес, «Инфанта Маргарита Тереза в голубом платье», 1659, фрагменты

Нейтральная мимика инфанты Маргариты соответствует нормам парадного портрета: эмоция не перетягивает внимание со статной осанки и костюма. Узкий тональный диапазон и ровная фактура мазка усиливают ощущение достоинства и дистанции между принцессой и зрителем. Блики в глазах точно расставлены, они оживляют взгляд, но не добавляют ему эмоциональности.

Диего Родригес де Сильва Веласкес, «Инфанта Маргарита Тереза в голубом платье», 1659, фрагмент

Взгляд инфанты спокоен — глаза выписаны более собранно и детально, чем остальное лицо, мягкий свет выхватывает их из полутени и тем самым заставляет зрителя раз за разом возвращаться к ним. При этом платье и аксессуары решены как поле для «роскоши» фактуры: тщательно прописанные складки, узлы лент, мерцающие голубые поверхности занимают значительную часть полотна и буквально увлекают взгляд в сторону материальности статуса. Контраст между почти неподвижным, сосредоточенным лицом и живописной игрой тканей создаёт ощущение ребёнка, уже встроенного в придворный ритуал: внешняя декоративность подчеркнута, а внутреннее напряжение спрятано в тихом, серьёзном взгляде.

Диего Родригес де Сильва Веласкес, «Инфанта Маргарита Тереза в голубом платье», 1659, фрагмент

Свет на этой картине не просто выделяет детали, а «оживляет» материю: золотая тесьма и плотные ткани вспыхивают оттенками, за счёт чего цвет и фактура создают единую убедительно вещественную среду. В этой световой оболочке читается статус инфанты: её ранг задают не только наряд, но и собранная поза, сдержанный взгляд, регламентированные жесты — так живописные средства заранее моделируют образ будущей правительницы.

Картина «Инфанта Маргарита Тереза в белом платье»

Диего Родригес де Сильва Веласкес, «Инфанта Маргарита Тереза в белом платье», 1656

Композиция этой картины строится вокруг почти фронтально поставленной фигуры инфанты. Широкое платье образует устойчивый треугольник, заполняющий большую часть вертикального формата, поэтому взгляд зрителя считывает её как центр картины. Силуэт наряда намеренно утрирован по ширине: юбка почти касается боковых краёв холста, а руки разнесены в стороны и лежат на её краях. Так Веласкес превращает детскую фигуру в монументальную форму, подчёркивая не рост модели, а её значимость и «вес» в пространстве.

Диего Родригес де Сильва Веласкес, «Инфанта Маргарита Тереза в белом платье», 1656

Свет падает на инфанту слева и немного сверху, мягко высвечивая лицо, волосы и верхнюю часть платья. На этом фоне глубоко затемнённая левая часть и угол за фигурой создают тональный контраст, благодаря которому девочка словно «выходит» из темноты вперёд.

Диего Родригес де Сильва Веласкес, «Инфанта Маргарита Тереза в белом платье», 1656

Цветовая палитра построена на противопоставлении холодных бело-серебристых оттенков платья и тёплых красных тонов драпировки и бантов. Небольшие коралловые акценты на груди, в волосах и на манжетах ритмически связывают верх и низ фигуры, собирая композицию в единое цветовое целое.

Диего Родригес де Сильва Веласкес, «Инфанта Маргарита Тереза в белом платье», 1656, фрагмент

Фактура мазка различается в зависимости от материала: платье написано плотными, местами шероховатыми мазками, создающими впечатление тяжёлой, жёсткой ткани. Волосы, наоборот, переданы более свободно и мягко, с заметными световыми прядями, из-за чего ощущается, что они легкие и детские.

Диего Родригес де Сильва Веласкес, «Инфанта Маргарита Тереза в белом платье», 1656

Пространство вокруг фигуры намечено минимально: тёмный фон слева практически однотонен, а справа его заменяет яркая красная занавесь с крупными, энергичными складками. Внизу видна полоса ковра, но эти интерьерные элементы остаются второстепенными по тону и детализации, служа лишь рамой, которая выводит на первый план инфанту.

Диего Родригес де Сильва Веласкес, «Инфанта Маргарита Тереза в белом платье», 1656, фрагменты

Таким образом, в этом портрете Веласкес создаёт цельный образ инфанты минимальными средствами — тёмным фоном, сдержанной палитрой и аккуратными акцентами. Ее высокий статус передается зрителю торжественным одеянием, но Веласкес делает ощутимым также и живое присутствие ребёнка в этом наряде.

Картина «Инфанта Маргарита Тереза в розовом платье»

Диего Родригес де Сильва Веласкес, «Инфанта Маргарита Тереза в розовом платье», 1660

Композиция этой картины построена иначе, чем композиция двух предыдущих парадных портретов Марии Терезы. Инфанты в голубом и белом платьях занимают большую часть полотна. Здесь же над головой девочки нависает огромная масса драпировок, а фигура самой принцессы имеет опору в нижней части картины. Это подчёркивает несоразмерность ребёнка и окружающего его придворного пространства, несмотря на то, что Веласкес изображает девочку на этой картине уже более взрослой.

Диего Родригес де Сильва Веласкес, «Инфанта Маргарита Тереза в розовом платье», 1660

Платье превращено в почти архитектурный объём-«колокол», занимающий всю ширину картины. Небольшая голова и хрупкие плечи кажутся лишь верхушкой этого тяжёлого основания, поэтому зритель считывает прежде всего масштаб наряда, а уже потом — масштаб тела.

Диего Родригес де Сильва Веласкес, «Инфанта Маргарита Тереза в розовом платье», 1660

Создается впечатление, что вместе со взрослением инфанты увеличивается масштаб и великолепие ее наряда. Это можно рассматривать как метафору роста ее ответственности перед своей семьей и страной, что видно и по возросшей уверенности в ее глазах и позе

Фон не нейтрален: разные по тону коричнево-красные плоскости и складки занавесей создают ощущение сцены, на которой предстает инфанта. В глубине угадываются вертикальные деления пространства, но они нарочито размыты, чтобы не спорить с главным пятном платья.

Диего Родригес де Сильва Веласкес, «Инфанта Маргарита Тереза в розовом платье», 1660, фрагмент

Свет распределён неравномерно: он собирается в верхней части фигуры, высветляя лицо, плечи и зону декольте, а к низу юбки постепенно гаснет. Так тональная пирамида заставляет взгляд подниматься от широкого основания к маленькому, но значимому и яркому центру — лицу инфанты.

Красное перо и серьги поддерживают эту концентрацию, цветом «подсвечивая» область головы.

Диего Родригес де Сильва Веласкес, «Инфанта Маргарита Тереза в розовом платье», 1660, фрагмент

Диагональные полосы на юбке организуют огромную плоскость, не давая ей превратиться в неподвижное пятно. Благодаря этим наклонным линиям взгляд скользит по окружности платья, чувствуя его объём и внутреннее движение, несмотря на статичную позу.

Диего Родригес де Сильва Веласкес, «Инфанта Маргарита Тереза в розовом платье», 1660, фрагменты

В результате все художественные средства — масштаб платья, тяжесть драпировок, игра фактур и света — создают вокруг инфанты почти театральную оболочку из ткани и блеска. В её центре остаётся маленькая, но уверенно предъявленная фигура подрастающей девочки.

Вывод

Сопоставление четырёх полотен показывает: Веласкесу удается передать высокий статус инфанты Маргариты Терезы с помощью таких художественных средств, как композиция, свет, цвет, фактура, акцентность.

Во всех случаях образ держится на одном конструктиве: объём платья работает как несущая форма, мягкая светотень моделирует лицо и ткань, жесты предельно сдержанны, тёмный фон «выдвигает» фигуру к зрителю.

Различия возникают в двух аспектах. Первый — организация пространства: в «Менинах» оно действует активно (дверной проём, зеркало, мольберт задают направление взгляда), из-за чего центр постоянно смещается. В парадных портретах пространство сведено к спокойной опоре, и внимание устойчиво закреплено на единственной модели.

Второй аспект — цвет. Холодный голубой усиливает официальный тон и дистанцию; белая гамма подчёркивает ясность и устойчивость силуэта; розовый смягчают образ, но сохраняют нормы придворного письма.

М. В. Алпатов «О композиции картины „Менины“ Веласкеса» [Электронный ресурс]. (URL: http://photo-element.ru/analysis/vel.html). Дата обращения: 09.11.2025

Максим Тавьев «Инфанта Маргарита в голубом платье» [Электронный ресурс]. (URL: https://1-9-6-3.livejournal.com/274902.html). Дата обращения: 09.11.2025

Веласкес, Диего [Электронный ресурс]. (URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Веласкес, _Диего). Дата обращения: 10.11.2025

Маргарита Тереза Испанская [Электронный ресурс]. (URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Маргарита_Тереза_Испанская). Дата обращения: 10.11.2025

https://clck.ru/3QLtxx Дата обращения: 10.11.2025

https://clck.ru/3QLxuG Дата обращения: 13.11.2025

https://clck.ru/3QPMJQ Дата обращения: 15.11.2025

https://stihi.ru/2020/03/11/1378 Дата обращения: 17.11.2025