Образ города в разных направлениях кинематографа

рубрикатор

- Концепция

- Город как свидетель эпохи

- Город как динамическое переживание

- Город как дезориентация и угроза

- Заключение

Концепция

Город в кино — это не нейтральное пространство и не простой фон действия, декорация. Работы по кинематографической антропологии и семиотике городской среды в киноискусстве, рассматривают город как сложный визуально-символический конструкт. На экране он представлен не только через архитектурный облик, маршруты персонажей или бытовые детали, но и через отношения человека и пространства, через способы движения, восприятия и эмоционального отклика. Кино, можно сказать, конструирует городскую среду, создавая образ, отражающий мировоззрение эпохи и эстетику конкретного направления. Таким образом, город оказывается полноценным участником визуального нарратива в кинематографе: он формирует конфликты, запускает трансформации героев, задаёт ритм и стилистику фильма, становится как бы медиатором между человеком, искусством и культурной памятью. Центральная идея исследования заключается в том, что разные кинематографические стили и направления создают различные модели города, и каждая модель выполняет собственные функции в структуре фильма. Город становится участником действия, носителем смысла, источником конфликта, пространством памяти, а также психологическим зеркалом героя. Он возникает через движение, взгляд персонажа, монтаж, выбор планов, эмоциональный и культурный контекст.

В рамках данного визуального исследования предполагается рассмотреть, как разные кинематографические стили создают свои модели городского пространства и какие функции они придают городу.

Выбор трёх направлений определяется тем, что каждое из них предлагает принципиально разную модель городской среды и демонстрирует важные этапы исторического и эстетического переосмысления города в кино. Такое сочетание позволяет проследить эволюцию образа города как визуального и смыслового конструкта от документальной реальности к субъективному опыту и затем — к технологически и социально усложнённой модели. Итальянский неореализм формирует образ города как социального организма, определяющего существование человека. В фильмах город проявляется через реальные улицы, натурные локации, разрушенные дома, случайные маршруты героев. Пространство становится выражением коллективной биографии военного и послевоенного общества. Город в фильмах итальянского неореализма — это хроника времени, документ эпохи. Его функция — документальность, свидетельствовать и выводить на экран социальную правду, создавая эффект присутствия и ощущение исторической реальности. Последовательность исследования также обоснована логикой этой эволюции. Во французской новой волне город рассматривается как движение и импровизацию. Париж — это лабиринт случайных встреч, текучих маршрутов, внезапных остановок. Камера следует за героями, фиксируя ритм городской повседневности. Функция города здесь — порождающая: он создаёт пространство свободы, экспериментальности и личной траектории героя. Город становится отражением поколения, его нервности, живости, неопределённости. Неонуар и футуристический неонуар представляют город как психологический и визуальный лабиринт, пространство отчуждения, техногенных систем и эмоциональной дезориентации, отчуждения. Городская среда становится отражением внутреннего состояния персонажей, она проявляет их страхи, сомнения, потерю идентичности. Здесь функция города — интерпретирующая: он считывает человека, растворяет его, подавляет или трансформирует. Город в неонуаре — это инструмент выражения тревог современной цивилизации. Таким образом, выбранные направления и их порядок отражают поступательное развитие образа города в кино, от фактического свидетельства к личному переживанию и далее к философско-дистопическому конструкту. Такая последовательность позволяет показать, как может меняться роль городской среды и как расширяются её функции. Итак, анализ позволит увидеть, что город в кино — это всегда система смыслов.

Принцип отбора материала

Для анализа были выбраны фильмы, которые: 1. Представляют ключевые стили и направления 2. Содержат ярко выраженную модель городского пространства 3. Позволяют сравнить разные типы функций города

Такой отбор гарантирует, что анализируемые фильмы дают достаточно материала для выявления различий и пересечений между моделями городского пространства. На основе этих критериев были выбраны следующие работы: «Рим, открытый город» (1945), «Похитители велосипедов» (1948), «На последнем дыхании» (1960), «Клео от 5 до 7» (1962), «Таксист» (1976), «Бегущий по лезвию» (1982).

Город как свидетель эпохи

Итальянский неореализм — это направление в кинематографе, которое доподлинно повествует о жизни «маленького» человека. В центре внимания оказываются простые люди, рабочие, безработные, чьи истории не заслуживали места в официальном фашистском кинематографе, предшествовавшему неореализму. Молодые кинематографисты стремились показать истину в своих фильмах, столкновение с социальной несправедливостью, бедностью, разрухой послевоенного мира и его жестокостью. На его появление повлияло движение Сопротивления и всенародная борьба против фашизма.

«Пайза» (Paisà, реж. Р. Росселлини, 1946)

«А вот что такое реалистический фильм для нас — это фильм, который хочет заставить думать.» ©Роберто Росселлини, кинорежиссер, «отец» итальянского неореализма

Именно с такой целью снимались те фильмы. Они не должны были быть разлекательными, «гладкими». Кинорежиссеры искали истину и соотносили ее с действительностью, и это было «настоящим проявлением мужества».

«Рим, открытый город» (Roma, città aperta, реж. Р. Росселлини, 1945)

Смотря фильм Росселлини «Рим, открытый город», можно наблюдать следы войны: обвалившиеся стены и пустые кварталы, разрушенные дома, поврежденные от взрывов, улицы с временными укреплениями, хаотичную застройку, пережившую обстрелы и оккупацию. Здесь город представлен как раненное тело, истощенный живой организм, страдающий от войны, как и его жители. Через пространство, реальные локации документально раскрывается не только атмосфера фильма, но и атмосфера самого Рима.

«Рим, открытый город» (Roma, città aperta, реж. Р. Росселлини, 1945)

«Рим, открытый город» (Roma, città aperta, реж. Р. Росселлини, 1945)

Оккупированный Рим превращается в карту, по которой двигаются немецкие патрули, агенты гестапо, коллаборационисты, сопротивление и, вместе с ними, обычные жители. Городское пространство наполнено угрозами задержания, бесконечными внезапными облавами, комендантским часом. Таким образом, улицы города, конечно, становятся пространством опасности и контроля, где архитектура служит и наблюдению, и укрытию.

«Рим, открытый город» (Roma, città aperta, реж. Р. Росселлини, 1945)

«Рим, открытый город» (Roma, città aperta, реж. Р. Росселлини, 1945)

Росселлини показывает Рим через его жителей: рабочих, женщин и детей. Зритель видит очереди за хлебом, детские игры, бытовые сцены и социальные конфликты. Каждый квартал города — это отдельная социальная микросреда.

«Рим, открытый город» (Roma, città aperta, реж. Р. Росселлини, 1945)

«Рим, открытый город» (Roma, città aperta, реж. Р. Росселлини, 1945)

Бег Пины по улице вслед за задержанным возлюбленным Франческо, сцены погонь, встречи в переулках — все это создает ощущение города как сети маршрутов персонажей. Также город здесь как пространство трагедии и надежды. Трагическая смерть Пины — на улице, пытки Манфреди также встроены в город как часть оккупационного механизма, хоть они и в закрытом пространстве, выход детей на улицу и панорамный вид на Рим — жест надежды и будущего.

«Рим, открытый город» (Roma, città aperta, реж. Р. Росселлини, 1945)

«Рим, открытый город» (Roma, città aperta, реж. Р. Росселлини, 1945)

«Похитители велосипедов» (Ladri di biciclette, реж. В. Де Сика, 1948)

Фильм Витторио Де Сика «Похитители велосипедов» о простом рабочем, у которого украли велосипед, средством его труда. В течение почти всей картины главный герой со своим сыном ходят по улицам Рима в поиске велосипеда. Таким образом, город тут отражает экономическую и человеческую реальность.

«Моя цель — находить драматическое в повседневных ситуациях, поразительное — в хронике мелких событий, даже в мельчайших событиях хроники, которую столь многие считают материей, не заслуживающей внимания… Мой фильм посвящен страданиям бедняков. » ©Витторио Де Сика, кинорежиссер, одна из ключевых фигур итальянского неореализма

«Похитители велосипедов» (Ladri di biciclette, реж. В. Де Сика, 1948)

«Похитители велосипедов» (Ladri di biciclette, реж. В. Де Сика, 1948)

Тяжелая жизненная ситуация вынуждает героев перемещаться по разным локациям города: жилые кварталы, рынки, улочки, лестницы. Их маршруты становятся некой картой города, показывая его структуру, сетью путей, через которую проходит драма и жизнь.

«Похитители велосипедов» (Ladri di biciclette, реж. В. Де Сика, 1948)

«Похитители велосипедов» (Ladri di biciclette, реж. В. Де Сика, 1948)

Как и в фильме Росселлини, жилые кварталы здесь — отдельная социальная микросреда, со своими героями и проблемами. Толпа — активный участник городской жизни. В этой сцене (главный герой, по его мнению, находит вора и выдвигает обвинение в краже его велосипеда) улица становится ареной «суда толпы», где каждый выражает свое мнение, наблюдает за происшествием.

«Похитители велосипедов» (Ladri di biciclette, реж. В. Де Сика, 1948)

Также, надо сказать, несмотря на то, что фильм снимался в Риме, в локациях без декораций, он демонстрирует скорее архетип рабочего города. Фильм рассказывает о любом, каждом городе труда, где люди каждый день сталкиваются с проблемами, заметными только им самим.

Таким образом, в итальянском неореализме город формируется как пространство подлинной социальной жизни и как носитель коллективной памяти эпохи. Город здесь выполняет документальную и свидетельствующую функцию — через него фильм выводит на экран социальную правду военной и послевоенной Италии. Он отражает состояние общества, определяет движения героев, структурирует драматургию и раскрывает моральные и эмоциональные конфликты.

Город как динамическое переживание

Французская Новая волна — направление, возникшее на рубеже 1950-1960-х годов, чему поспособствовала национально ориентированная политика де Голля, ставшее одним из наиболее значимых кинематографических движений XX века, изменив представление о природе кино. Молодые кинорежиссеры стремились к свободе, живости, наблюдательности, искренности и спонтанности, в отличие от предшествовавших традиций и от того, что предлагал Голливуд. Также важной предпосылкой стала и техническая революция. Появление лёгких портативных камер, мобильных звуковых устройств и более дешёвых производственных форматов позволило снимать вне павильонов — на улицах Парижа, в квартирах, кафе, на вокзалах.

Европейское послевоенное кино уже тяготело к натурализму (влияние неореализма), но Новая волна предложила принципиально новый взгляд: реальность интересовала не как социальный феномен, а как пространство личного переживания героя, его внутренний мир (влияние идей экзистенциализма).

Париж в фильме Годара «На последнем дыхании» представлен как фон, место действия сюжета и одновременно соавтор истории главных героев. Фильм строится как прогулка по парижским кварталам. Одна из ключевых функций города — задать ритм фильма. Но нельзя исключать и его документальность, достоверность изображения Парижа 60-х, так как фильм снимался на реальных улицах города, с реальными прохожими, без декораций и массовки.

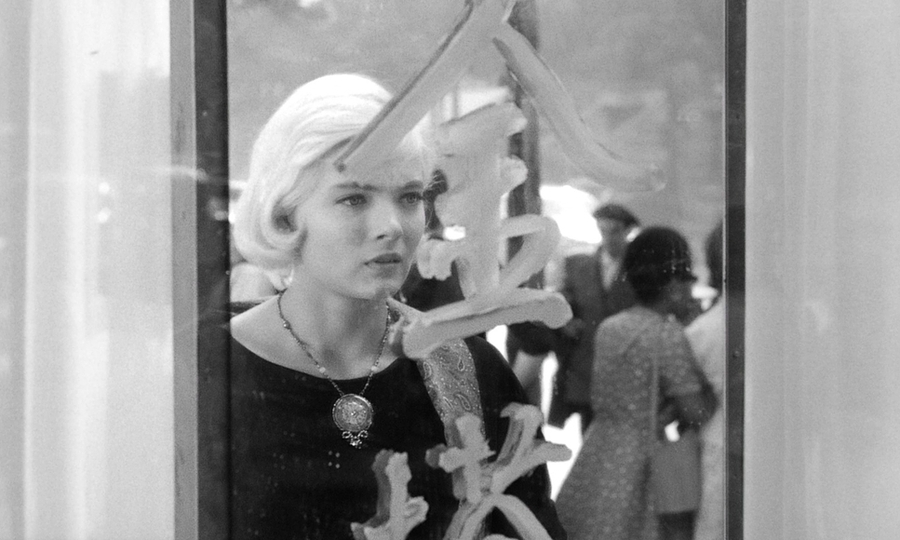

«На последнем дыхании» (À bout de souffle, реж. Ж.-Л. Годар, 1960)

«На последнем дыхании» (À bout de souffle, реж. Ж.-Л. Годар, 1960)

«На последнем дыхании» (À bout de souffle, реж. Ж.-Л. Годар, 1960)

Годар снимает с ручной камерой, часто на ходу, в машине, толпе. Он использует естественный свет и минимум постановочных мизансцен. Это хорошо отображает городской темп, жизнь парижан. Сцена, где Патриция продает газету — это почти документальная зарисовка это потока. Камера все время перестраивается: она то следит на героиней, то выхватывает прохожих, витрины, машины.

«На последнем дыхании» (À bout de souffle, реж. Ж.-Л. Годар, 1960)

Можно также заметить, что в этом фильме Париж — это пространство различных знаков, вывесок, текстов, картинок, плакатов американских фильмов и звезд. Этот медиа-город говорит об американизированной культуре, что делает отображение города еще и инструментом политического влияния через язык кинематографического искусства.

«На последнем дыхании» (À bout de souffle, реж. Ж.-Л. Годар, 1960)

По сюжету, главный герой, Мишель Пуакар — разыскиваемый преступник. За ним ведется слежка, а сам он находится в бегах, поэтому город тут также является контролируемым лабиринтом погони, где каждая улочка — щель, куда можно спрятаться от полиции. В конце концов Мишель заходит в тупик, и оказывается подстреленным на одной из улиц Парижа.

«На последнем дыхании» (À bout de souffle, реж. Ж.-Л. Годар, 1960)

«На последнем дыхании» (À bout de souffle, реж. Ж.-Л. Годар, 1960)

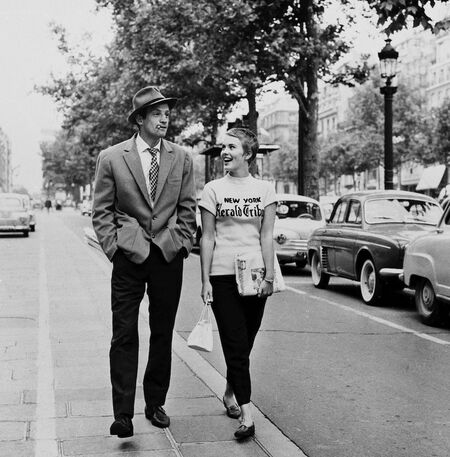

Париж в фильме «Клео от 5 до 7» предстает как пространство реального времени, так как формальный «каркас» фильма — это, можно сказать, реальное время из жизни Клео, около полутора часов ее ожидания. Это тотчас привязывает образ городского пространства к опыту «здесь и сейчас». Прогулка по Парижу, опять же, структурирует фильм, маршруты Клео в течение повествования формируют «скелет» фильма.

«Клео от 5 до 7» (Cléo de 5 à 7, реж. А. Варда, 1962)

«Клео от 5 до 7» (Cléo de 5 à 7, реж. А. Варда, 1962)

Город становится «отражающей поверхностью, заменяющей традиционные зеркала», отражает героиню, ее внутреннее состояние, переживания. Интересно, что к концу фильма отражающих поверхностей становится все меньше, по мере того, как героиня успокаивается, но при этом он продолжает существовать независимо от нее, в своем темпе.

Итак, во Французской Новой волне город становится подвижной формой существования персонажа и камеры. Он не задаёт социальную хронику, как в неореализме, а порождает кинематографическое переживание свободы, спонтанности и личного ритма. Камера следует за героями, подстраивается под их состояние, и тем самым город проявляется как источник непредсказуемости, творческой энергии и индивидуального опыта. В фильмах Новой волны город перестаёт быть стабильной локацией и становится динамическим медиатором между внутренним миром героев и потоком повседневной реальности.

Город как дезориентация и угроза

Неонуар сформировался во второй половине XX века как переосмысление классического голливудского нуара 1940–1950-х годов. Сохранив его ключевые мотивы, неонуар перенёс эти темы в новую культурную среду: эпоху постмодернизма, технологизации и роста мегаполисов. Он стал ответом на изменившийся характер городской жизни и на ощущение, что современная реальность сама по себе стала «нуарной»: фрагментированной, насыщенной угрозами и скрытой властью. Герой чаще всего представлен человеком на границе своего «я», сталкивающийся с утратой реальности, технологическим контролем и слабостью собственных моральных ориентиров. Мегаполис превращается в самостоятельного персонажа, подчёркивая одиночество героя

«Бегущий по лезвию» (Blade Runner, реж. Р. Скотт, 1982)

Футуристический неонуар, или «future noir», возник на стыке неонуара и научной фантастики. Его каноническим образцом стал «Бегущий по лезвию» (1982), предложивший модель мира будущего, где нуарные темы разворачиваются в технократическом мегаполисе. Для футуристического неонуара характерно соединение нуарового психологического конфликта с утопическими/антиутопическими сценариями. Мегаполис превращается в самостоятельного персонажа, подчёркивая одиночество героя. Будущее или настоящее города изображается как пространство вертикального неравенства, перенаселённости, неона и тумана.

Город в «Бегущем по лезвию» (1982) — это один из главных носителей смысла. Фильм помещён в дистопический Лос-Анджелес 2019 года: вечная ночь, кислотный дождь, смог, неон, рекламные экраны, плотная застройка и толпы людей. Эта картина стала классическим примером соединения неонуара и киберпанка: «высокие технологии при низком качестве жизни», неоновая эстетика и нуарная моральная серость.

«Бегущий по лезвию» (Blade Runner, реж. Р. Скотт, 1982)

«Бегущий по лезвию» (Blade Runner, реж. Р. Скотт, 1982)

Сверхсовременные небоскрёбы и пирамиды корпораций врастая в обветшавшие здания, грязные улицы и промышленные руины. Исследователи связывают это с постмодернистской логикой коллажа: город собирается из разных исторических слоёв и культур, которые не сливаются в гармоничное целое, а существуют как хаотичный монтаж. Наверху пирамиды корпорации Tyrell, другие небоскрёбы, полётные трассы спиннеров, рекламные дирижабли. Это является визуализацией корпоративной власти и технологического контроля: город растёт вверх, его вершины принадлежат крупным корпорациям, обслуживание которых и стало смыслом городской жизни. Вертикальная структура города подчёркивает классовое различие: вершина пирамиды — привилегированный «олимп», куда не допускаются ни репликанты, ни обычные жители; нижний уровень улиц — место бедности, преступности и постоянного полицейского контроля.

«Бегущий по лезвию» (Blade Runner, реж. Р. Скотт, 1982)

«Бегущий по лезвию» (Blade Runner, реж. Р. Скотт, 1982)

Тесные переулки, переполненные рынки, уличные кухни, ночные клубы. Исследования киберпанкового города отмечают для «Бегущего по лезвию» характерную смесь языков, вывесок и лиц: японские, китайские, испанские, английские надписи. Всё это делает Лос-Анджелес 2019 глобальным, декультурированным и в то же время этнически перенасыщенным узлом. Городское пространство здесь лабиринтно: узкие проходы, лестницы, трущобы, бесконечные интерьеры. Это можно назвать «бродячим городом» постмодернизма: зритель теряет устойчивую точку обзора и «бродит» по фрагментам, не получая целостной карты пространства. Постоянный дождь, темнота и смог визуализируют мир после экологического коллапса: «нормальная» природа исчезла. Исследователи связывают это с мотивом пост-экоцида, характерным для киберпанка: климат и экосистема полностью подчинены индустрии и военному капитализму. Также, на улицах трудно отличить человека от андроида, «натуральное» от искусственного. Это подчёркивает центральный вопрос фильма: что делает нас людьми?

«Бегущий по лезвию» (Blade Runner, реж. Р. Скотт, 1982)

«Бегущий по лезвию» (Blade Runner, реж. Р. Скотт, 1982)

Одна из ключевых функций города — это быть гигантским экраном. Мегарекламы с улыбающейся гейшей, голограммы, говорящие билборды, неоновые вывески. Это образует «медиаландшафт», в котором реальность растворяется в потоке изображений.

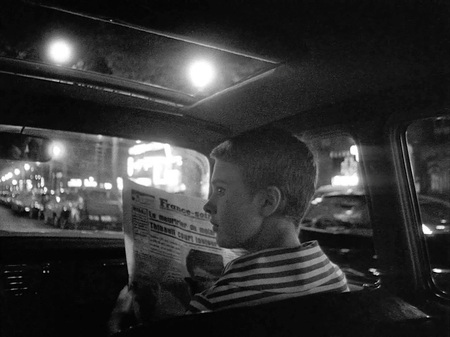

Одним из первых примеров неонуара является фильм Мартина Скорсезе «Таксист» (1976). Он представляет собой один из самых глубоких и мрачных кинематографических портретов Нью-Йорка 1970-х годов. Город здесь выступает не только пространством действия, но и ключевым структурирующим элементом повествования, отражающим психическое состояние героя и социальный кризис американского общества. Скорсезе создаёт некую «параноидную топографию» города, где границы между реальностью, субъективным восприятием и моральной дезориентацией постоянно размываются.

«Таксист» (Taxi Driver, реж. М. Скорсезе, 1976)

Нью-Йорк в то время переживал рост преступности, кризис городской инфраструктуры, засилье проституции, порнобизнеса, наркоторговли. Город в «Таксисте» — реалистичный портрет мегаполиса. Фильм фиксирует среду, которая стала «моральной пустошью» позднего капитализма. Город здесь «сам выталкивает» человека в бездну — это система, которая разрушает индивидуальную психику.

«Таксист» (Taxi Driver, реж. М. Скорсезе, 1976)

«Таксист» (Taxi Driver, реж. М. Скорсезе, 1976)

Можно заметить, что весь городской пейзаж подан через искажённую оптику Трэвиса: ночная съёмка, избыточный неон, отражения в стекле, медленное движение такси. Город становится зеркалом его психотического расщепления: чем глубже он погружается в одиночество, тем грязнее и отвратительнее представляется ему среда. Нью-Йорк — клетка, в которой герой близок к взрыву.

«Таксист» (Taxi Driver, реж. М. Скорсезе, 1976)

Трэвис не способен на диалог, он почти всегда один, изолирован. Нью-Йорк представлен как шумное, перенасыщенное коммуникацией пространство, где реальное человеческое общение уже невозможно.

Подводя итог, можно сказать, что в неонуаре город утрачивает черты привычного пространства и превращается в среду, которая воздействует на человека и определяет его восприятие мира. Он формируется как многослойная конструкция, созданная из социальной напряжённости, визуальной перегруженности и ощущений изоляции. В таких фильмах мегаполис активно влияет на его психику, усиливает внутренние кризисы и раскрывает уязвимость перед внешними силами. В футуристическом варианте направления эта тенденция усиливается: город будущего предстает как территория, где технологические системы и корпоративная власть формируют новый тип существования. Он становится пространством проверки человеческой устойчивости и идентичности, задаё

Заключение

Проведённое исследование показало, что город в кинематографе действительно не является нейтральным пространством или простым фоном действия. Анализ трёх направлений (итальянского неореализма, Французской Новой волны и неонуара/футуристического неонуара) подтвердил выдвинутую гипотезу: образ и функции города в фильме напрямую зависят от эстетики, мировоззренческой базы и художественного метода кинематографического стиля. Каждый подход формирует собственную модель городского пространства, которая определяет развитие сюжета, эмоциональный ритм и отношение героя к окружающему миру.

В неореализме город раскрывается как пространство социального существования. Он документирует исторические обстоятельства, фиксирует травму. В Новой волне город приобретает иные функции: он превращается в подвижную среду опыта и импровизации, спонтанности. В неонуаре и футуристическом неонуаре город предстает как агрессивная и неоднородная среда, отражающая кризисы позднего капитализма и технологической цивилизации. Таким образом, исследование подтверждает, что в разных кинематографических направлениях город выполняет различные функции, а его образ становится ключевым инструментом раскрытия идеи фильма, состояния героя и культурного контекста эпохи.

Виноградов Владимир Вячеславович Феномен французской «Новой волны». Техника или идея? // Вестник ВГИК. 2010. № 4 (6). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-frantsuzskoy-novoy-volny-tehnika-ili-ideya (дата обращения: 19.11.2025).

Колычев П. М. ГОРОД И ЛИЧНОСТЬ В КИНО: ОБРАЗЫ ГОРОДА И ДРУГОГО // Urbis et Orbis. Микроистория и семиотика города. 2022. № 1 (2). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gorod-i-lichnost-v-kino-obrazy-goroda-i-drugogo (дата обращения: 19.11.2025).

Аванесов С. С. ГОРОД: КИНОРОЛИ // Urbis et Orbis. Микроистория и семиотика города. 2022. № 1 (2). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gorod-kinoroli (дата обращения: 19.11.2025).

Погребняк Г. П. Французский кинематограф «Новой волны» // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия E. Педагогические науки. 2013. № 15. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/frantsuzskiy-kinematograf-novoy-volny (дата обращения: 19.11.2025).

Медякова Александра Александровна Особенности развития французского кинематографа: от братьев Люмьер до возникновения «новой волны» (конец XIX — первая половина XX вв.) // Исторический журнал: научные исследования. 2025. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-razvitiya-frantsuzskogo-kinematografa-ot-bratiev-lyumier-do-vozniknoveniya-novoy-volny-konets-xix-pervaya-polovina-xx (дата обращения: 19.11.2025).

Анжелика Артюх ОБРАЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА В ФИЛЬМАХ О «БЕГУЩЕМ ПО ЛЕЗВИЮ» // Кинофантастика: от шедевров прошлого к блокбастерам настоящего. К 50-летию выхода на экраны фильма Андрея Тарковского «Солярис». 2022. №. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-los-andzhelesa-v-filmah-o-beguschem-po-lezviyu (дата обращения: 19.11.2025).

Аль-Мамори Ясир Худейр Обид ОБРАЩЕНИЕ К БУДУЩЕМУ С ПОМОЩЬЮ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ В НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИХ ФИЛЬМАХ: АНТИУТОПИЯ ИЛИ УТОПИЯ // Человек и культура. 2022. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obraschenie-k-buduschemu-s-pomoschyu-vizualizatsii-dannyh-v-nauchno-fantasticheskih-filmah-antiutopiya-ili-utopiya (дата обращения: 19.11.2025).

Кино Италии. Неореализм / пер. с итал.; сост., вступ. ст. и комм. Г. Д. Богемского. — М.: Искусство, 1989. — 431 с., [8] л. ил. (дата обращения: 19.11.2025).

Roberto Rossellini’s Rome Open City / ed. by Sidney Gottlieb. — Cambridge: Cambridge University Press, 2004. — 191 p. (дата обращения: 19.11.2025).

Кадры из фильмов: «Пайза» (Paisà, реж. Р. Росселлини, 1946)

«Рим, открытый город» (Roma, città aperta, реж. Р. Росселлини, 1945)

«Похитители велосипедов» (Ladri di biciclette, реж. В. Де Сика, 1948)

«На последнем дыхании» (À bout de souffle, реж. Ж.-Л. Годар, 1960)

«Клео от 5 до 7» (Cléo de 5 à 7, реж. А. Варда, 1962)

«Бегущий по лезвию» (Blade Runner, реж. Р. Скотт, 1982)

«Таксист» (Taxi Driver, реж. М. Скорсезе, 1976)