Образ человека в творчестве Герхарда Рихтера

Рубрикатор

- Концепция - От соцреализма к новой идентичности - Формирование круга и художественной стратегии - Прорыв к известности: Венецианская биеннале и «48 портретов» - Канонизация образа: Семейные портреты и фото-живопись - Заключение: Путь от Дрездена до Кёльна — художник как институция - Источники текст - Источники изображения

Концепция

Г. Рихтер «Basel 2»

Концепция визуального исследования базируется на анализе творчества Герхарда Рихтера как целостного феномена, в котором художественные методы неразрывно связаны с биографическим контекстом и осознанным стратегическим выбором в арт-мире. Актуальность исследования обусловлена необходимостью рассмотрения эволюции образа человека в произведениях Рихтера не сквозь призму травматического опыта, доминирующего в искусствоведческих работах, а через анализ его профессионального становления и сложной системы интеллектуальных альянсов. Подобный подход позволяет проследить, каким образом личная история художника, от работы в рамках социалистического реализма в ГДР до достижения статуса международной арт-звезды, сформировала его исключительный визуальный язык, сочетающий фигуративность с постоянным переосмыслением возможностей прямой репрезентации. Принцип отбора материала для визуального исследования основывается на хронологически-тематическом подходе. Ключевые произведения отбирались с целью демонстрации переломных моментов в творческой биографии Рихтера: от ранней фрески «Lebensfreude» (1956), через работы периода «Капиталистического реализма», такие как «Глазная клиника» (1968), к программной серии «48 портретов» (1971-1972) и каноническим семейным портретам («Бетти», 1988, «Моритц», 2000). Данный отбор позволяет проследить эволюцию его метода — от освоения академической техники до ее последовательной деконструкции в практике фотоживописи. Структура исследования выстроена в линейной последовательности, отражающей логику творческого пути художника. Она начинается с анализа формирования художественной идентичности в эпоху перехода от соцреализма к новой эстетике, продолжается исследованием его ближайшего окружения и художественных методов, применяемых в Дюссельдорфе, затем рассматриваются ключевые работы, принесшие ему международное признание, и завершается осмыслением его статуса как институциональной фигуры в современном искусстве. Подобная структура позволяет последовательно раскрыть взаимосвязь между биографическими событиями, стратегическими решениями и концептуальным содержанием его произведений.

Принцип выбора и анализа текстовых источников основан на обращении к академическому дискурсу, сформировавшемуся вокруг фигуры Герхарда Рихтера. В исследовании учитываются теоретические позиции авторитетных искусствоведов и критиков, таких как Роберт Сторр, Беньямин Бухло и Гертруд Кох, чьи работы позволяют интерпретировать формальные приемы художника в широком философском и историко-культурном контексте. Анализ строится на сопоставлении визуальных характеристик произведений с концептуальными рамками, предлагаемыми этими исследователями, что обеспечивает необходимую глубину и обоснованность выводов. Ключевой вопрос исследования формулируется так: каким образом жизненный путь Герхарда Рихтера и его стратегическое позиционирование в художественной среде послевоенной Германии определили эволюцию образа человека в его творчестве, приведя к приоритету исследования репрезентации над психологической глубиной? Гипотеза заключается в том, что образ человека в произведениях Рихтера является не столько отражением внутреннего мира модели, сколько результатом осознанной художественной стратегии, направленной на критический анализ визуальных медиа — живописи и фотографии — и исследование границ между личной памятью, публичным имиджем и историческим свидетельством.

От соцреализма к новой идентичности

Переход Герхарда Рихтера от доктрин социалистического реализма в ГДР к принципиально новому визуальному языку на Западе стал поворотным моментом в формировании его художественной идентичности. Этот период ознаменовался не только сменой географического и политического ландшафта, но и глубоким творческим переосмыслением, где техническая база, полученная в рамках государственной системы, была направлена на деконструкцию самой идеи репрезентации.

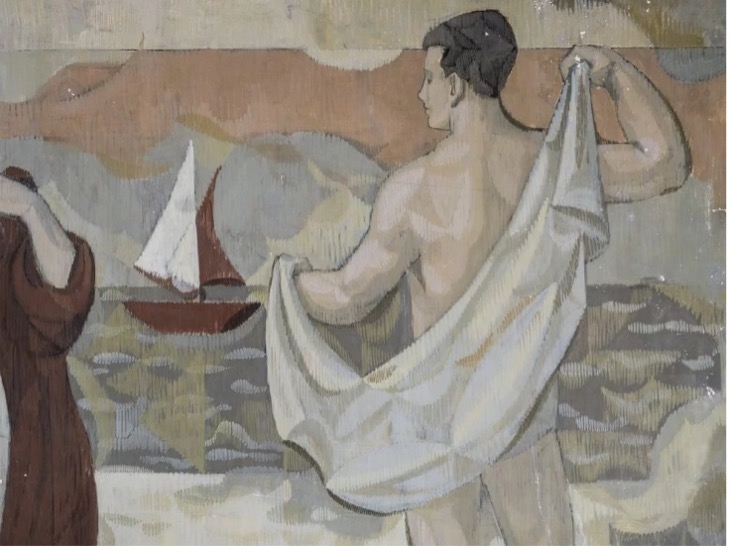

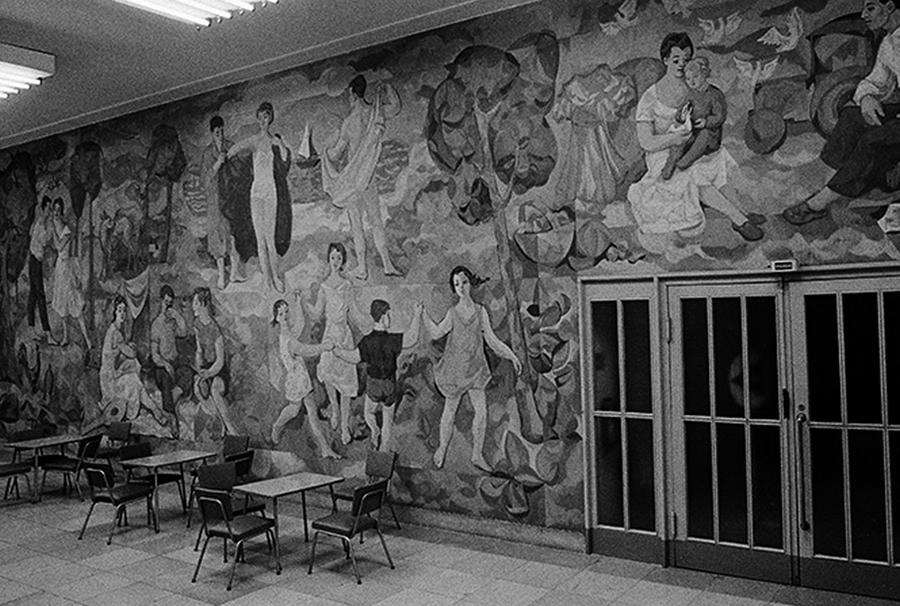

Фреска «Радость жизни» Герхарда Рихтера (1956) в южном вестибюле Немецкого музея гигиены; 1969 год.

Отправной точкой в творческой биографии Рихтера стало обучение в Дрезденской академии изящных искусств и последующая работа в качестве художника-монументалиста в Восточной Германии. В этот период он создавал произведения, всецело подчиненные канонам социалистического реализма, среди которых выделяется фреска «Lebensfreude» (1956), выполненная для Немецкого музея гигиены в Дрездене. Эти ранние работы, изображавшие идеализированные образы рабочих, крестьян и социалистических лидеров, демонстрировали несомненное владение академической техникой, но в то же время отражали работу в условиях жестких идеологических ограничений. Сам Рихтер впоследствии отмечал, что академическая программа умалчивала о художественных течениях, последовавших за импрессионизмом, считая их проявлением «буржуазного декаданса».

Музей Фридерицианум (1959)

Знакомство с современным западным искусством во время посещения выставки «Documenta II» в Касселе в 1959 году (Музей Фридерицианум) явилось для него настоящим откровением. Столкновение с произведениями Джексона Поллока и Лучо Фонтаны кардинально расширило его представления о возможностях художественного высказывания и высветило пропасть между интернациональным арт-процессом и изолированной культурой ГДР. Это осознание предопределило его побег в Западную Германию в 1961 году — поступок, ставший не только политическим жестом, но и бегством от художественных ограничений в поисках творческой свободы. В тексте прощальной записки, оставленной Рихтером профессорам академии, прослеживаются глубоко личные, творческие мотивы его поступка:

«Это не бездумное решение, основанное на желании владеть лучшими автомобилями»

Джексон Поллок, «Лавандовый туман», 1950, в год знакомства автора и Г. Рихтера

Лучо Фонтана, Concept «Spatiale», 1958, год знакомства автора и Г. Рихтера

Переломным моментом в творчестве Рихтера стало поступление в Дюссельдорфскую академию художеств, где он оказался в среде, радикально отличающейся от дрезденской. Здесь он сблизился с ключевыми фигурами послевоенного искусства, такими как Зигмар Польке и Конрад Люэг. Вместе они стали сооснователями движения «Капиталистический реализм» — ироничного ответа как на американский поп-арт, так и на официальный социалистический реализм Востока. Их акция «Демонстрация за капиталистический реализм» в 1963 году, проведенная в мебельном магазине Дюссельдорфа, где художники, восседая на пьедесталах, имитировали манекены, стала программным жестом, исследующим границы между искусством, коммерцией и повседневностью в потребительском обществе.

Конрад Люг, «Альпийский пейзаж», 1964 Конрад Люг, «Из учебника арифметики», 1963

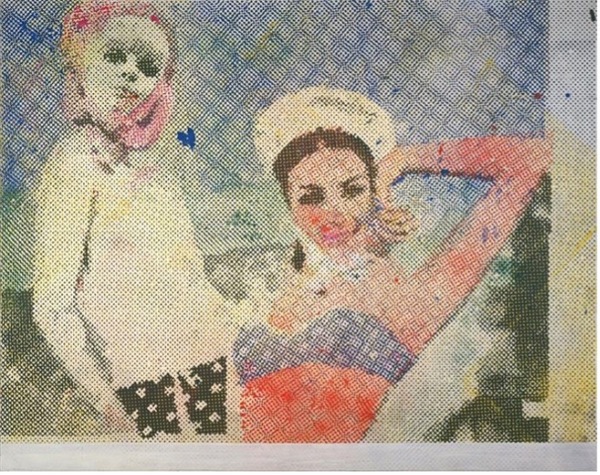

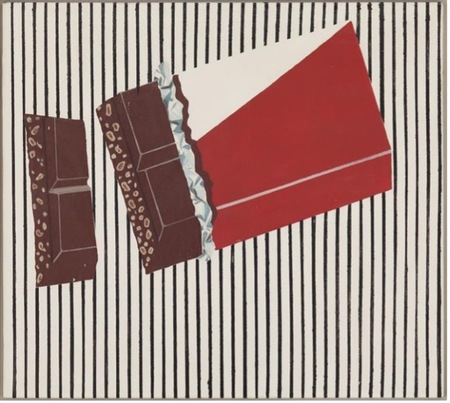

Зигмар Польке, «Girlfriends» (Freundinnen), 1965 — 1966 Зигмар Польке, «Chocolate Painting» (Schokoladenbild), 1964

Именно в этот период Рихтер совершил радикальный разрыв с прошлым, публично уничтожив все созданные до этого момента картины. Этот акт символизировал не только отказ от эстетики соцреализма, но и стремление к «нулевой точке» творчества, с которой начинается формирование подлинного художественного языка. Он начал собирать «Атлас» — обширный архив вырезок из газет, любительских фотографий и рекламных изображений, который стал основным источником для его будущих работ. На смену монументальным фрескам пришли первые «фото-картины», где Рихтер, используя найденные фотографии, тщательно воспроизводил изображение маслом, чтобы затем намеренно размыть его сухой кистью. Этот жест стал ключевой визуальной и концептуальной стратегией: размытие не только вызывало ассоциации с памятью и мимолетностью, но и ставило под сомнение объективность фотографического документа, создавая дистанцию между зрителем и изображением.

Г. Рихтер, «Пловчихи», 1965

Таким образом, путь Герхарда Рихтера «от соцреализма к новой идентичности» представляет собой сложный процесс художественной и интеллектуальной рефлексии, а не просто смену стиля. Техническое мастерство, приобретенное в Дрездене, не было отвергнуто, но поставлено на службу принципиально иной задаче — исследованию неоднозначности визуального восприятия, границ между фотографией и живописью, репрезентацией и абстракцией. Этот сознательный уход от идеологической и эстетической определенности заложил основу для всей его последующей многогранной карьеры.

Формирование круга и художественной стратегии: Дюссельдорф и «Капиталистический реализм»

Кульминацией раннего творчества стала «Демонстрация за капиталистический реализм» (Leben mit Pop — eine Demonstration für den kapitalistischen Realismus), состоявшаяся 11 октября 1963 года в мебельном магазине в Дюссельдорфе. Художники, расположившись на диванах перед включенным телевизором, воплощали собой «реалистичную живую картину образа жизни благополучного обывателя». Этот перформанс, выходя за рамки простой пародии на общество потребления, стал стратегическим ходом, позволившим молодым художникам заявить о себе, используя язык массовой культуры для ее же критики.

«Жизнь с поп-артом — демонстрация капиталистического реализма», выставка в мебельном магазине Berges в Дюссельдорфе, 1963 год, зал ожидания с фигурой из папье-маше владельца галереи Шмелы

Ранние работы Рихтера, такие как «Глазная клиника» (Augenklinik Eye Clinic) (1966), служили яркой иллюстрацией выработанной им художественной стратегии. Он заимствовал и трансформировал образы из рекламы, средств массовой информации и уличных знаков. Этот метод, созвучный американскому поп-арту, приобрел у Рихтера и его коллег отчетливую критическую направленность, стремясь к социологическому анализу. Они использовали фотографическую точность, но при этом привносили элементы иронии, деформации или намеренной «неумелости». Принципиальным отличием «Капиталистического реализма» от американского поп-арта была его ориентация на немецкий контекст. Художники не ограничивались воспеванием или критикой потребительского рая, но остро осознавали необходимость противостоять вытеснению недавнего нацистского прошлого Германии, которое, по их мнению, маскировалось под блеском «экономического чуда». Искусство стало формой интеллектуального сопротивления, использующего стратегии поп-арта для решения специфических немецких культурно-исторических проблем.

Г. Рихтер, «Augenklinik» (Eye Clinic), 1966

Атмосферу Дюссельдорфской академии в период формирования круга Рихтера невозможно представить без фигуры Йозефа Бойса, одного из самых влиятельных и харизматичных преподавателей. Хотя Бойс не входил непосредственно в группу «Капиталистический реализм», его идеи оказали значительное влияние на художественную среду. Концепция «социальной скульптуры», согласно которой каждый человек является художником, способным преобразовывать общество, и радикальное «расширенное понятие искусства» расширили границы допустимого в искусстве. Это создало уникальный интеллектуальный фон, на котором критические эксперименты Рихтера и Польке были восприняты как нечто законное и плодотворное.

Йозеф Бойс, «Ярко освещенное кресло», 1957 — 1971

Йозеф Бойс, «Дочь Короля видит Исландию», Оригинальное название: Koenigstochner sieht Island 1960

Дюссельдорфский период стал для Герхарда Рихтера временем стратегического самоопределения. Через создание «Капиталистического реализма», сотрудничество с Польке и Фишером-Люегом и нахождение в интеллектуальном поле Бойса он не только успешно интегрировался в арт-сцену Западной Германии, но и сформировал собственный уникальный метод, основанный на диалектическом отношении к фотографии, живописи и реальности, который станет основой всего его дальнейшего творчества.

Прорыв к известности: Венецианская биеннале и «48 портретов»

Участие Герхарда Рихтера в Венецианской биеннале 1972 года, где он единолично представлял Федеративную Республику Германию, стало не просто вехой, но подлинным тектоническим сдвигом в его художественной биографии, вознесшим его от статуса многообещающего представителя западногерманской арт-сцены до положения художника, чье имя отныне неразрывно связано с мировым контекстом современного искусства. Гвоздем экспозиции, породившим бурные дискуссии и ставшим эпицентром внимания критиков и зрителей, явилась монументальная серия «48 портретов» (1971-1972), в которой методологический подход Рихтера достиг своей концептуальной вершины, закрепив за ним репутацию одного из самых значительных художников своего времени и обозначив поворотный пункт в осмыслении природы человеческого образа в рефлексирующем послевоенном немецком сознании.

Г. Рихтер, серия «48 портретов», 1971 — 1972

Серия представляла собой визуально и интеллектуально насыщенный пантеон выдающихся умов XX века — европейских и американских интеллектуалов, ученых, писателей и композиторов, среди которых особо выделялись фигуры Сэмюэля Беккета, Альберта Эйнштейна, Томаса Манна и Игоря Стравинского, чьи портреты заняли почетное место в этом ряду. Вопреки традиционному стремлению к психологизации портрета, как справедливо заметила Сьюзен Зонтаг, американская писательница, Рихтер последовательно избегал создания психологических характеристик, предлагая вместо этого строго структурированную коллекцию опосредованных, публичных образов, тщательно отобранных из энциклопедических фотографий и архивных материалов. Художник скрупулезно воссоздавал эти изображения в своей узнаваемой технике фотореалистической живописи, прибегая к фирменному размытию, которое, парадоксальным образом, не нивелировало индивидуальность полностью, но подчиняло ее единому визуальному ритму и концептуальной целостности серии. По меткому выражению одного из критиков, это была «безмолвная манифестация иной Германии» — не той, что ассоциируется с травматическим опытом Третьего рейха и моральным банкротством нации, а той, что воплощает в себе идеалы Просвещения, гуманизма и интеллектуальной свободы. При этом сам художник неизменно подчеркивал отсутствие в его работе прямолинейного дидактизма, акцентируя внимание на формальных и концептуальных аспектах: его интересовала не столько дань памяти выдающимся личностям, сколько проблема репрезентации как таковая — то, как история, память и индивидуальность опосредуются и тиражируются посредством средств массовой информации и визуальной культуры.

Канонизация образа: Семейные портреты и фото-живопись

Эволюция портретного жанра в творчестве Герхарда Рихтера достигает своего апогея в серии работ, запечатлевших членов его семьи. Произведения, такие как «Эма (Обнаженная на лестнице)» (1966), «Бетти» (1988) и «Мориц» (2000), обретают статус канонических не только для творческого наследия художника, но и для искусства XX века в целом. В этих полотнах парадоксально сочетаются интимность мотива и методическая отстраненность, позволяя Рихтеру осуществить глубокое исследование границ между фотографической референциальностью и живописным воспроизведением памяти.

Г. Рихтер, «Эма», 1966

Семейные портреты Рихтера являют собой яркий пример его фирменной техники фото-живописи (Foto-Bild). Исходным материалом для художника служит конкретная фотография — зачастую любительский снимок, — которую он с документальной точностью переносит на холст. Однако решающим становится последующее размытие (Verwischung) еще не высохшего слоя краски. Этот жест, одновременно технический и концептуальный, разрушает фигуративную определенность изображения. Как указывает теоретик искусства Беньямин Бухло, размытие не является ни проявлением небрежности, ни чисто формальным приемом; это инструмент «эпистемологической критики», ставящий под сомнение способность как фотографии, так и живописи объективно зафиксировать реальность. В работе «Эма» размытие создает ощущение эфемерности, мимолетности, превращая конкретный эпизод из жизни его первой жены в образ вне времени, балансирующий между присутствием и исчезновением.

Г. Рихтер, «Бетти», 1988

«Бетти» (1988), изображающая дочь художника, отвернувшуюся от зрителя. Это произведение доводит парадокс стиля портрета Рихтера до высшей точки. Композиция, основанная на фотографии, демонстрирует иллюзионистскую точность в передаче текстуры платья и волос, но при этом резкий поворот модели и расплывчатость ее контуров создают непреодолимый барьер для психологического проникновения. Искусствовед Гертруд Кох интерпретирует этот жест как принципиальный отказ от традиционной функции портрета, заключающейся в раскрытии «внутреннего мира» модели. Вместо этого Рихтер предлагает зрителю созерцать саму поверхность — как живописную, так и поверхность социальной роли, за которой угадывается, но не проявляется в полной мере, глубина личного существования. Образ Бетти становится не просто портретом дочери, но и метафорой самой памяти, которая одновременно хранит и скрывает, приближает и отдаляет.

Г. Рихтер, «Мориц», 2000

Более поздняя работа «Мориц» (2000), портрет сына художника, продолжает эту линию, но вводит новый оттенок. Прямой, обращенный к зрителю взгляд мальчика, практически лишенный эффекта размытия в области лица, может создать ложное впечатление большей открытости. Однако, как отмечает критик Роберт Сторр, эта кажущаяся прямота обманчива. Рихтер сохраняет холодную, почти документальную манеру письма и сдержанный колорит, что придает образу качество типического, а не сугубо индивидуального. Ребенок предстает не столько как личность, сколько как архетип детства, увиденный сквозь призму отцовского взгляда, опосредованного живописной традицией и фотографией.

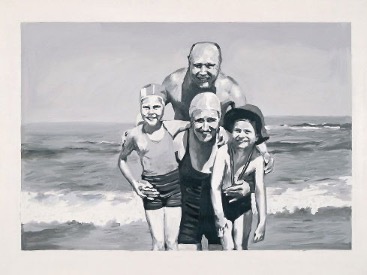

Г. Рихтер, «The Schmidt Family», 1964

В семейных портретах Рихтер не стремится к психологической откровенности или к установлению интимного диалога со зрителем. Напротив, используя близких людей в качестве моделей, он исследует границы репрезентации как таковой.

Г. Рихтер, «Liebespaar im Wald» (Lovers in the Forest), 1966 Г. Рихтер, «Familie Wende» (The Wende Family), 1971

Г. Рихтер, «Familie am Meer» (Family at the Seaside), 1964 Г. Рихтер, «Familie Fischer» (The Fischer Family), 1971

Фото-живопись Рихтера, балансирующая между иллюзией и ее разрушением, между личной памятью и ее возведением до уровня универсального культурного образа, утверждает новый тип портрета в современном искусстве — портрета, который является не окном в душу, а размышлением о самой природе образа, его неотъемлемой двойственности и его глубокой связи с механизмами памяти и забвения.

Заключение: Путь от Дрездена до Кёльна — художник как институция

Творческая траектория Герхарда Рихтера, отмеченная вехами от монументальных фресок в Дрездене до масштабных ретроспектив в МоМА (2002), и Тейт Модерн (2011), являет собой не просто историю личного успеха, но и парадигматический путь становления художника как институции в эпоху позднего модернизма. Его долгая, более чем шестидесятилетняя карьера демонстрирует сознательное конструирование художественной идентичности, где биографический опыт, стратегическое позиционирование и методологическая последовательность слились в неразрывное целое. Восхождение Рихтера от художника-монументалиста в идеологически регламентированной системе ГДР до одного из самых востребованных и влиятельных современных художников на мировой арт-сцене отражает ключевые культурные и политические трансформации послевоенной Европы. Его биография, включающая побег на Запад, активное участие в формировании дюссельдорфской художественной сцены и последовавшее за этим международное признание, стала неотъемлемой частью его художественного нарратива. Как отмечает куратор Роберт Сторр, Рихтер сумел трансформировать личную историю и рефлексию о немецком прошлом во всеобъемлющий художественный язык, обладающий беспрецедентной легитимностью в международном контексте. Феномен Рихтера заключается в уникальном синтезе. Он прошел путь от создания образов для государства к формированию автономной художественной системы, которая, в свою очередь, сама стала влиятельной институцией. Его стратегии — от «Капиталистического реализма» до фото-живописи и абстракций — представляли собой не просто смену стилей, а последовательную исследовательскую программу, направленную на выявление границ и возможностей репрезентации. Итогом этого пути стало формирование фигуры художника, который олицетворяет собой не только индивидуальный гений, но и целую эпоху в искусстве, где личная биография, исторический контекст и художественная практика оказались неразрывно и парадигматически связаны.

Бродтарс, М. Марсель Бротарс показывает в Дюссельдорфе, ФРГ, инсталляцию «Музей современного искусства. Отдел орлов. Секция фигур» [Электронный ресурс] // Garage. — URL: https://garagemca.org/exhibition/marcel-broodthaers/materials/marsel-brotars-pokazyvaet-v-dyusseldorfe-frg-installyatsiyu-muzey-sovremennogo-iskusstva-otdel-orlov-sektsiya-figur (дата обращения: 10.11.2025).

Вайль, П. Почему «Атлас» Герхарда Рихтера — это шедевр? [Электронный ресурс] // Bird In Flight. — 2020. — 14 декабря. — URL: https://birdinflight.com/ru/pochemu_eto_shedevr/20201214zhivopis-gerharda-rihtera.html (дата обращения: 10.11.2025).

Горбачев, А. Герхард Рихтер: самый дорогой художник, который сомневается в живописи [Электронный ресурс] // The Blueprint. — URL: https://theblueprint.ru/culture/art/gerhard-richter (дата обращения: 10.11.2025).

Дюссельдорфская школа фотографии [Электронный ресурс] // Википедия. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8 (дата обращения: 10.11.2025).

Иванова, А. Дюссельдорфская школа фотографии: как Бехер и его студенты изменили мировую фотографию [Электронный ресурс] // Diletant.media. — URL: https://diletant.media/articles/45265484/ (дата обращения: 10.11.2025).

Калпин, Э. Герхард Рихтер: главный гид по самому влиятельному современному художнику [Электронный ресурс] // IdeelArt. — URL: https://ideelart.com/ru/blogs/magazine/gerhard-richter-the-ultimate-guide-to-contemporary-arts-most-influential-living-artist-1?srsltid=AfmBOoqrTe8qiKR_0Onb9Rjklx3tepMi7m5Wwi0PK-R_ytQ9lMXffn7J (дата обращения: 10.11.2025).

Capitalist Realism [Электронный ресурс] // The Art Story. — URL: https://www.theartstory.org/movement/capitalist-realism/ (дата обращения: 10.11.2025).

Düsseldorf School of Photography [Электронный ресурс] // The Art Story. — URL: https://www.theartstory.org/movement/dusseldorf-school/ (дата обращения: 10.11.2025).

My Düsseldorf. Capitalist Realism [Электронный ресурс]. — URL: https://mydusseldorf.com/dusseldorf/capitalist-realism (дата обращения: 10.11.2025).

Richter, Gerhard [Электронный ресурс] // The Art Story. — URL: https://www.theartstory.org/artist/richter-gerhard/ (дата обращения: 10.11.2025).

Соколова, Н. Дюссельдорфская школа фотографии: промышленные ландшафты и новый документальный стиль [Электронный ресурс] // Дизайн Высшей школы экономики. — 2014. — 3 ноября. — URL: https://design.hse.ru/news/2589 (дата обращения: 10.11.2025).

Фомина, М. С. Дюссельдорфская школа фотографии: Бернд и Хилла Бехер и их ученики [Электронный ресурс] // Удмуртский государственный университет. — 2020. — URL: http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/7793/2011257.pdf?sequence=1 (дата обращения: 10.11.2025).

documenta II [Электронный ресурс] // documenta. — URL: https://documenta.de/en/retrospective/ii-documenta (дата обращения: 10.11.2025).

Leben mit Pop — eine Demonstration für den Kapitalistischen Realismus [Электронный ресурс] // MUMOK. — URL: https://www.mumok.at/onlinesammlung/detail/leben-mit-pop-eine-demonstration-fuer-den-kapitalistischen-realismus-ausstellung-im-moebelhaus-berges-duesseldorf-1963-warteraum-mit-der-pappmachefigur-des-galeristen-schmela-654 (дата обращения: 10.11.2025).

Lueg, Konrad [Электронный ресурс] // Greene Naftali Gallery. — URL: https://greenenaftaligallery.com/artists/konrad-lueg (дата обращения: 10.11.2025).

«Lebensfreude» von Gerhard Richter wird teilweise freigelegt [Электронный ресурс] // Deutsches Hygiene-Museum Dresden. — URL: https://www.dhmd.de/ausstellungen/lebensfreude-von-gerhard-richter-wird-teilweise-freigelegt (дата обращения: 10.11.2025).

Pollock, Jackson. Номер 1, Лавандовый туман [Электронный ресурс] // Arthive. — URL: https://arthive.com/ru/jacksonpollock/works/335688~Nomer_1_Lavandovyj_tuman (дата обращения: 10.11.2025).

Polke, Sigmar. Girlfriends (Freundinnen) [Электронный ресурс] // WikiArt. — 1966. — URL: https://www.wikiart.org/ru/zigmar-polke/girlfriends-freundinnen-1966 (дата обращения: 10.11.2025).

Polke, Sigmar. Chocolate Painting (Schokoladenbild) [Электронный ресурс] // WikiArt. — 1964. — URL: https://www.wikiart.org/ru/zigmar-polke/chocolate-painting-schokoladenbild-1964 (дата обращения: 10.11.2025).

Richter, Gerhard. Betty [Электронный ресурс] // Gerhard Richter. — 1988. — URL: https://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings/photo-paintings/children-52/betty-6189?categoryid=19&p=1&sp=32&pg=4 (дата обращения: 10.11.2025).

Richter, Gerhard. Emma. Обнаженная на лестнице [Электронный ресурс] // Artchive.ru. — URL: https://artchive.ru/artists/13060~Gerkhard_Rikhter/works/321331~Emma_Obnazhennaja_na_lestnitse (дата обращения: 10.11.2025).

Richter, Gerhard. Пловчихи [Электронный ресурс] // Arthive. — URL: https://arthive.com/ru/artists/13060~Gerkhard_Rikhter/works/582475~Plovchikhi (дата обращения: 10.11.2025).

Richter, Gerhard. Серия «48 портретов» [Электронный ресурс] // Artchive.ru. — 1971–1972. — URL: https://artchive.ru/artists/13060~Gerkhard_Rikhter/works/610959~Serija_48_portretov_1971_1972 (дата обращения: 10.11.2025).

Richter, Gerhard. The Fischer Family [Электронный ресурс] // Gerhard Richter. — URL: https://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings/photo-paintings/families-11/the-fischer-family-5811?categoryid=19&p=1&sp=32&pg=17 (дата обращения: 10.11.2025).

Richter, Gerhard. The Schmidt Family [Электронный ресурс] // Gerhard Richter. — URL: https://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings/photo-paintings/families-11/the-schmidt-family-5512?categoryid=19&p=1&sp=32&pg=5 (дата обращения: 10.11.2025).

Richter, Gerhard. The Wende Family [Электронный ресурс] // Gerhard Richter. — URL: https://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings/photo-paintings/families-11/the-wende-family-5834?categoryid=19&p=1&sp=32&pg=18 (дата обращения: 10.11.2025).

Beuys, Joseph. Ярко освещенное кресло [Электронный ресурс] // WikiArt. — 1971. — URL: https://www.wikiart.org/ru/yozef-boys/yarko-osveshchennoe-kreslo-1971 (дата обращения: 10.11.2025).