Жест и движение: От статических поз Древнего Египта до динамики эллинизма

РУБРИКАЦИЯ

1. Введение 2. Ключевой вопрос исследования 3. Гипотеза 4. Основные разделы исследования 4.1. Статика поз Древнего Египта 4.2. Древнегреческая архаика: путь к выразительности 4.3. Классика: канон и контролируемая динамика 4.4. Эллинизм: кульминация движения 4.5. Жест и движение в архитектуре, фотографии и кино 4.6. Контрапост как ключ к пониманию движения в скульптуре 4.7. Символика жеста: от ритуала к нарративу 5. Анализ визуального материала 6. Заключение 7. Список использованных текстовых источников 8. Список изображений 9. Библиография

ВВЕДЕНИЕ

Проблема жеста и движения в изобразительном искусстве сопровождает историю человечества с момента появления первых изображений. Позы человеческих фигур не только фиксируют физическую форму, но и отражают культурные представления общества о теле, власти, эмоциях и духовности. От канонически строгих поз древнеегипетских статуй до динамичных, насыщенных эмоциональным напряжением фигур эллинизма проходит длительный и содержательный путь. Изучение изменения трактовки жеста и движения позволяет понять, как эволюционировали художественные методы, эстетические идеалы и отношения человека к самому себе.

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС ИССЛЕДОВАНИЯ

Как менялось художественное понимание жеста и движения от статичных поз древнеегипетского искусства до экспрессивной пластики эллинизма, и что эти изменения говорят о трансформации культурных и мировоззренческих установок?

ГИПОТЕЗА

Эволюция жеста и движения в искусстве отражает постепенный отход от символически-ритуального понимания человеческой фигуры к антропоцентрическому и эмоционально насыщенному взгляду на человека. Чем ближе искусство подходило к идеалу реалистической передачи тела, тем активнее оно стремилось передать движение, чувство, импульс.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

4.1. Статика поз Древнего Египта

Статуя Хефрена — Египетский музей, Каир

Древнеегипетское искусство выработало строгий канон изображений, основанный на сакральной функции образов. Статуи фараонов (например, «Портрет Хефрена»), фигуры писцов, настенные рельефы из храмов и гробниц демонстрируют строго фронтальные, симметричные, неподвижные позы. Жесты сведены к минимуму, движение почти отсутствует. Основная цель — показать вечность, устойчивость, божественную неизменность владыки. Фигура — символ, а не динамическое тело.

Рельефы из гробницы Небамона — Британский музей.

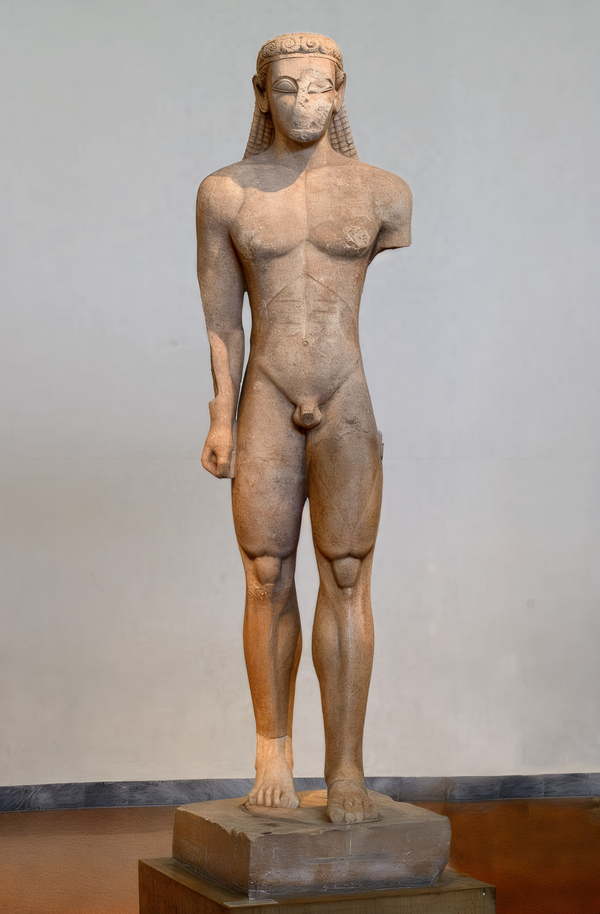

4.2. Древнегреческая архаика: путь к выразительности

Архаические куросы и коры знаменуют переход от канонической статики к поиску живого движения. Хотя поза куроса остаётся фронтальной, шаг вперёд (как у «Анаксимандрского куроса») представляет попытку выразить динамику. Жесты ещё условны, но внимание к анатомии постепенно увеличивается. Эмоции отсутствуют, однако появляется намёк на телесность, индивидуализацию.

Курос из Суниона — Археологический музей Лавриона; Курос с острова Санторини — Национальный археологический музей Афин.

Фрагменты рельефов с изображением процессий архаического периода — Музей Акрополя.

4.3. Классика: канон и контролируемая динамика

Поликлет. «Дорифор» — Археологический музей Неаполя.

Период классики — эпоха гармонии, баланса и рационального понимания человеческой фигуры. Скульптуры Поликлета («Дорифор») демонстрируют принцип контрапоста — ключевого достижения в передаче движения. Тело перестаёт быть статичным: одна часть расслаблена, другая напряжена, создавая ощущение потенциального движения.

Мирон. «Дискобол» — Национальный музей Рима.

У Фидия и Мирона («Дискобол») появляется интерес к изображению мгновения действия, хотя и вписанного в строгий канон идеальных пропорций. Классическое искусство стремится к идеалу, поэтому эмоции сдержанны.

Голова юноши из Риаче («Бронзовый воин A и B») — Музей Реджо ди Калабрия.

4.4. Эллинизм: кульминация движения

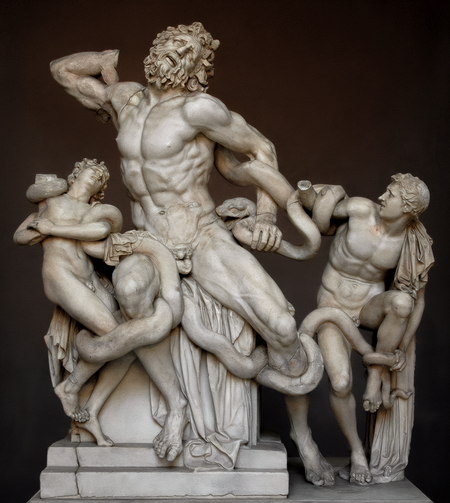

«Лаокоон и его сыновья» — Ватиканские музеи.

«Ника Самофракийская» — Лувр, Париж; «Бельведерский торс» — Ватиканские музеи.

Эллинистический период раскрывает динамику в искусстве максимально полно. Скульпторы передают не просто движение, а его кульминацию, внутренний драматический импульс. «Лаокоон и его сыновья», «Ника Самофракийская», «Бельведерский торс» демонстрируют напряжённые мышцы, резкие развороты тела, сложные жесты, эмоциональную экспрессию. Поза становится рассказом, динамика — главной темой. Эстетика эллинизма ориентирована на переживание, а не на идеал.

«Аполлон Белведерский» (поздняя римская копия) — Ватиканские музеи.

4.5. Жест и движение в архитектуре, фотографии и кино

Идеи передачи движения в пластике фигуры эволюционировали и в других искусствах.

— В архитектуре барокко (например, Бернини) динамика проявляется в пространственных композициях и пластике материалов.

Сант-Андреа-аль-Квиринале, Джованни Лоренцо Бернини, 1567

— В фотографии — в работах Эдварда Мейбриджа («Салли Гарднер в галопе»), впервые зафиксировавшего реальные фазы движения.

Эдвард Мейбридж, «Салли Гарднер в галопе», 1878

— В кино — в сценах динамичных баталий и пластических композиций, например, в фильмах Сергея Эйзенштейна, где монтаж усиливает жест и ритм тела в кадре.

Кадр из картины С. Эйзенштейна «Александр Невский». 1938; Кадр из картины С. Эйзенштейна «Иван Грозный».

4.6. Переход от жеста к эмоции: экспрессия как новый язык тела

Контрапост — это художественный приём, при котором фигура человека в статуе распределяет вес тела на одну ногу, а другая остаётся расслабленной, создавая естественный изгиб корпуса. Этот приём возник в Древней Греции в конце архаического периода и стал символом перехода от статичности к динамике.

Использование контрапоста позволяет передать ощущение движения даже в неподвижном материале.

Примеры:

«Давид» Бернини — Галерея Боргезе, Рим (момент действия, динамика).

Дорифор Поликлета — Археологический музей Неаполя

Давид Микеланджело — Галерея Академии, Флоренция

Контрапост позволяет зрителю «читать» движение через распределение мышц и веса, формируя ощущение естественной позы и внутренней динамики тела.

4.7. Символика жеста: от ритуала к нарративу

Жест в искусстве всегда имел символическое значение, особенно в религиозных и мифологических сюжетах.

В Древнем Египте руки и ноги фиксировали ритуальное значение: рука вверх — поклонение, шаг вперед — движение в загробный мир.

В классической Греции жест становится элементом повествования: статуи героев и богов передают напряжение, решимость, страх или победу через наклон головы, положение рук и поворот корпуса.

В эллинизме и ренессансе жест также усиливает эмоциональную драматургию и повествовательность композиции: пример — «Лаокоон», где каждая рука и изгиб тела передают страдание и борьбу с судьбой.

Таким образом, жест становится универсальным языком, который связывает движение с нарративом, эмоцией и символическим контекстом, помогая зрителю воспринимать действие и психологию фигуры.

АНАЛИЗ ВИЗУАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА

Для исследования были рассмотрены произведения: — Древнеегипетские статуи Хефрена, Менкаура (Каирский музей). — Рельефы из гробницы Небамона — Британский музей. — Куросы из аттических мастерских (Национальный археологический музей Афин). — Фрагменты рельефов с изображением процессий архаического периода — Музей Акрополя. — «Лаокоон и его сыновья» (Ватиканские музеи). — «Дискобол» Мирона. — «Дорифор» Поликлета. — «Ника Самофракийская» (Лувр). — Голова юноши из Риаче («Бронзовый воин A и B») — Музей Реджо ди Калабрия. — Сант-Андреа-аль-Квиринале, Джованни Лоренцо Бернини — Кадры хронофотографии Мейбриджа. — Сцены из фильмов «Иван Грозный» и «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна.

Сопоставление этих материалов показывает:

- Египетское искусство исключает движение по религиозным причинам.

- Греческая архаика ищет основы телесности.

- Классика создает научно выстроенный канон движения.

- Эллинизм превращает движение в эмоционально насыщенный язык.

- Современные визуальные искусства усиливают значение жеста как выражения энергии и смысла.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ развития изображения жеста и движения от Древнего Египта до эллинизма показывает, что понимание движения в искусстве исторически эволюционировало от символической статичности к динамической экспрессии. В Египте позы фиксировали ритуальные функции и статус личности, а эмоции почти не проявлялись. Архаическая Греция начала вводить первые элементы живости через «архаическую улыбку» и минимальное смещение веса тела. Классическая Греция и особенно эллинизм демонстрируют радикальное усложнение образа: скульпторы вводят асимметрию, напряжение мышц и драматизм, чтобы передать внутренние переживания персонажей.

Особое значение в передаче движения приобретает контрапост, который становится ключевым инструментом визуализации естественной динамики тела. Через распределение веса и изгиб корпуса фигура оживает, создавая ощущение движения даже в неподвижном материале. Контрапост позволяет наблюдателю «читать» телесную динамику и психологическое состояние персонажа.

Не менее важным оказывается символическое измерение жеста. В античности и последующих эпохах положение рук, наклон головы и изгиб тела несли смысловую нагрузку: они транслировали эмоции, действия и нарратив, связывая физическое движение с внутренним состоянием и культурным контекстом. Жест становится универсальным языком, который объединяет форму, движение и повествование.

Таким образом, развитие понимания движения в искусстве — это сложный процесс, включающий анатомическое знание, эмоциональную выразительность и символическую коммуникацию. Переход от статических поз к динамическим композициям, использование контрапоста и выразительных жестов отражает постепенный сдвиг в художественном восприятии человека как субъекта действия, а не только как формального объекта изображения. В современном искусстве и медиа эти принципы продолжают развиваться, соединяя физическую динамику с психологической и эмоциональной глубиной, что делает исследование жеста и движения актуальным и сегодня.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ТЕКСТОВЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Гомбрих Э. История искусства. — М.: АСТ, 2019. 2. Борхерт Т.-Х. Искусство античности. — СПб.: Азбука, 2020. 3. Костоф С. История архитектуры. — М.: Стройиздат, 2011. 4. Clark K. The Nude. Princeton University Press, 1982.

Гомбрих Э. Х. История искусства / пер. с англ. — М.: АСТ, 1998. — 688 с.

Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств / пер. с нем. — М.: Азбука, 2004. — 320 с.

Лосев А. Ф. История античной эстетики. Т. 1–8. — М.: Мысль, 1963–1994.

Татаркевич В. История эстетики. Т. 1–3 / пер. с польск. — М.: Искусство, 1978–1980.

Фрай Д. Искусство и культура / пер. с англ. — М.: Республика, 1993. — 480 с.

Панофский Э. Значение искусств и другие статьи / пер. с англ. — СПб.: Азбука-классика, 2004. — 368 с.

Шмитт Г. Античное искусство / пер. с нем. — М.: Искусство, 2008. — 352 с.

Каган М. С. Эстетика. — СПб.: Питер, 2001. — 512 с.

Бордман Дж. Греческая скульптура: Архаика / пер. с англ. — М.: Искусство, 1984. — 320 с.

Бордман Дж. Греческая скульптура: Классика / пер. с англ. — М.: Искусство, 1986. — 280 с.

Бордман Дж. Греческая скульптура: Эллинизм / пер. с англ. — М.: Искусство, 1987. — 300 с.

Блаватский В. Д. Искусство Древней Греции. Архаика. — М.: Искусство, 1964. — 240 с.

Блаватский В. Д. Искусство Древней Греции. Классика. — М.: Искусство, 1965. — 260 с.

Блаватский В. Д. Искусство эллинизма. — М.: Искусство, 1966. — 310 с.

Виппер Б. Р. Искусство Древней Греции. — М.: Наука, 1972. — 350 с.

Рихтер Г. М. А. Древнегреческая скульптура / пер. с англ. — М.: Искусство, 1967. — 452 с.

Спивак Э. А. Античная скульптура: канон, форма, пропорции. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2001. — 280 с.

Поллитт Дж. Дж. Искусство и опыт в классической Греции / пер. с англ. — М.: Алетейя, 2002. — 320 с.

Ridgeway B. S. Hellenistic Sculpture. Vols. 1–3. — Madison: University of Wisconsin Press, 1989–2002.

Stewart A. Greek Sculpture: An Exploration. — New Haven: Yale University Press, 1990. — 360 p.

Уилкинсон Р. Искусство Древнего Египта / пер. с англ. — М.: Астрель, 2004. — 256 с.

Альдред К. Искусство Древнего Египта / пер. с англ. — М.: Искусство, 1971. — 280 с.

Манетон. История Египта / пер. с древнегреч. — М.: Ладомир, 2000. — 440 с.

Асмус В. Ф. Искусство стран Древнего Востока. — М.: НИИ теории истории, 1954. — 410 с.

Кларк К. Обнажённая натура: исследование идеала / пер. с англ. — М.: Искусство, 1989. — 384 с.

Аргайли Дж. Язык тела и жестов / пер. с англ. — СПб.: Прайм-Еврознак, 2003. — 256 с.

Бёме Г. Эстетика и атмосферы / пер. с нем. — СПб.: Худож. лит., 2010. — 312 с.

Рид Р. Искусство и иллюзия движения / пер. с англ. — М.: Прогресс, 1978. — 200 с.

Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / пер. с англ. — М.: Прогресс, 1974. — 392 с.

Muybridge E. Human Figure in Motion. — New York: Dover Publications, 1955. — 390 p.

Muybridge E. Animals in Motion. — New York: Dover Publications, 1957. — 320 p.

Marey E.-J. Le Mouvement. — Paris: Masson, 1894.

Соломон-Годоль Р. История фотографии / пер. с англ. — М.: Новое литературное обозрение, 2014. — 620 с.

Freund G. Photography and Society. — Boston: Godine, 1980. — 336 p.

Эйзенштейн С. М. Избранные произведения. Т. 1–6. — М.: Искусство, 1964–1967.

Базен А. Что такое кино? / пер. с фр. — М.: Искусство, 1972. — 234 с.

Миттельман А. М. Язык кино: структура и динамика. — М.: ВГИК, 2004. — 270 с.

Вертов Д. Киноглаз. — М.: Искусство, 1924.

Митры Ж. История кино. — М.: Искусство, 1966. — 560 с.

Bordwell D., Thompson K. Film Art: An Introduction. — New York: McGraw-Hill, 2012. — 544 p.