Межвидовые взаимодействия и художественные практики постантропоцентризма

Содержание

1. Концепция 2. Введение 3. Художественные стратегии взаимодействия с растительным миром 4. Анализ ключевых проектов 5. Этические и философские аспекты постантропоцентрического искусства 6. Визуальные стратегии и формы события человека и растения 7. Заключение

Концепция

«Мы живём не на Земле, а вместе с ней». — Тим Ингольд, Ecology of Life

Актуальность данного исследования определяется тем, что современная культура переживает переход от антропоцентрического взгляда к постантропоцентрическому — к модели мира, в которой человек перестаёт быть единственным субъектом и вершиной иерархии. Сегодня растения, микроорганизмы и технологии рассматриваются не как фон человеческой деятельности, а как равноправные участники общей среды. Искусство становится той областью, где это новое отношение проявляется наиболее остро — не в виде иллюстрации природы, а в виде взаимодействия с ней.

Стремительное развитие биотехнологий, нейронаук, биоинженерии и робототехники поднимает вопросы о границах вмешательства в живое, о взаимной ответственности видов и о том, какие новые формы сосуществования становятся возможными. Как писал Грегори Бейтсон, «Ум — это не свойство тела, а свойство отношений». Художественные практики, работающие с растениями и биологическими процессами, демонстрируют, что эти отношения можно не только анализировать, но и создавать.

Цель данного исследования — проследить, каким образом современные художники формируют пространство межвидового диалога, где растения и другие формы жизни становятся активными субъектами. Исследование опирается на идеи Тима Ингольда (внимание и участие), Донны Харауэй (родство, making kin), Карен Барад (взаимодействия как основа реального), Майкла Мардера (растительная субъективность) и Грегори Бейтсона (экология разума).

Задачи исследования: 1. Определить, какие формы взаимодействия с растениями появляются в современном искусстве; 2. Выявить эстетические, этические и философские аспекты взаимодействия человека и растительного мира; 3. Показать, как художественные практики влияют на восприятие природы, технологий и границ живого; 4. Рассмотреть способы формирования новой экологической чувствительности.

Объектом исследования являются художественные практики, в которых растения и другие живые системы перестают быть материалом и становятся партнёрами — от корневых структур Diana Scherer до алгоритмических садов Alexandra Daisy Ginsberg.

Таким образом, концепция исследования направлена на осмысление искусства как формы совместного существования, где творчество выступает способом внимательного, эмпатичного и ответственного взаимодействия человека с живым миром.

Введение

Современное искусство всё чаще обращается к взаимодействию человека с нечеловеческими формами жизни. На фоне климатического кризиса, утраты биоразнообразия и стремительного развития технологий художники формируют новые способы взгляда на живое, расширяя границы привычных представлений о природе. В центре внимания оказываются растения, микроорганизмы, животные, гибридные существа и алгоритмические системы — всё то, что ранее воспринималось лишь как объект исследования.

Постантропоцентрический поворот, о котором говорят Ингольд, Харауэй и Мардер, вводит идею о том, что мир представляет собой сеть взаимных связей. Человек — лишь один из участников этих связей, и искусство становится пространством, где новая модель сосуществования может быть опробована. Это исследование рассматривает, как художники создают условия, в которых растения становятся соавторами и субъектами: будь то корневые текстильные структуры Scherer, чувственные взаимодействия Zheng Bo, экологические эксперименты Jeremijenko, биогибриды Kac, научная поэзия Meyer-Brandis, биосемиотические исследования Petrič или алгоритмические сады Ginsberg.

Таким образом, введение задаёт рамку, в которой искусство понимается не как средство изображения, а как форма межвидового сотрудничества, основанного на внимании, вовлечённости и признании автономии других форм жизни.

Художественные стратегии взаимодействия с растительным миром

Современные художественные практики, работающие с растениями, развиваются в русле постантропоцентрического подхода, где художник отказывается от роли абсолютного создателя и передаёт часть авторства живой системе. Если ранее природа рассматривалась как материал, то сегодня она становится партнёром, способным проявлять агентность.

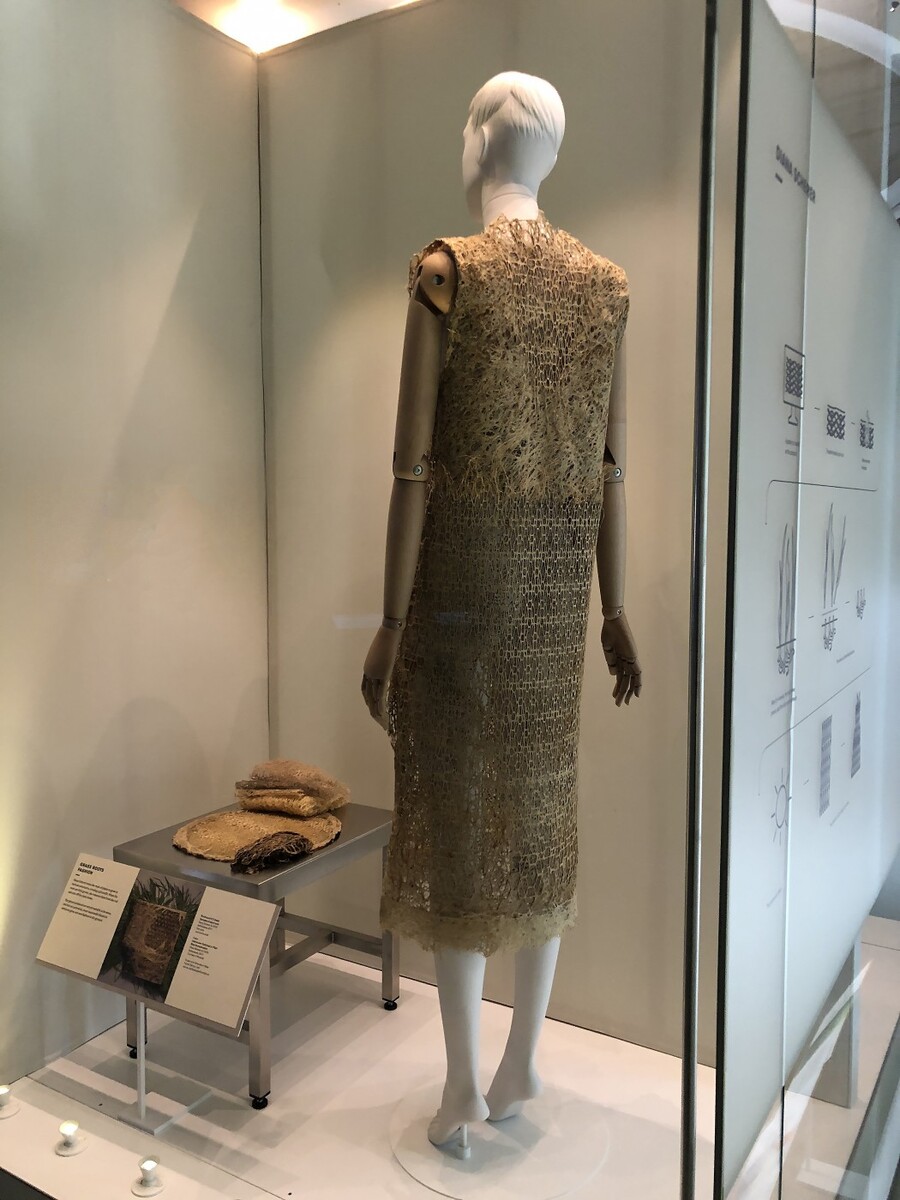

«Interwoven», Диана Шерер, 2021 г.

Наиболее ярко это проявляется в работах Diana Scherer. В её серии Interwoven корни растений формируют сложные текстильные структуры. Художница задаёт матрицу, но конечная форма возникает благодаря внутренним алгоритмам растения — его способности к ориентации, адаптации и росту. Такой подход отражает мысли Тима Ингольда о том, что форма возникает «не через навязывание, а через участие в становлении мира». Материал здесь не подчиняется художнику — он сотрудничает с ним.

1. Установка Дианы для плетения корней; 2. Лоток с рассадой ячменя, обнажающий плетенные корни; 3. Крупный план саженцев ячменя с плетеными корнями; 4. Смешанные образцы тканей; Фото: Диана Шерер.

Шерер работает на грани контроля и доверия: человек вмешивается минимально, позволяя природе определять результат. Это формирует новую эстетическую стратегию, где искусство создаётся не о растениях, а вместе с ними.

Платье из тканого корневого материала, фотографии: Диана Шерер.

Обращение к растениям как к самостоятельным агентам меняет и зрительский опыт. Вместо привычного созерцания возникает внимание к процессу — к тому, как растение растёт, реагирует и взаимодействует с заданной структурой. Это воспитывает новую форму чувствительности, о которой пишет Майкл Мардер: способность видеть в растении субъекта, обладающего своим темпом, логикой и присутствием.

Таким образом, современные художественные стратегии демонстрируют отказ от иерархического взгляда на природу. Растения становятся соавторами, а художественный процесс превращается в исследование живых ритмов, взаимных влияний и совместного становления.

Этические аспекты взаимодействия человека и растений

Этическое измерение межвидового взаимодействия в искусстве становится одним из ключевых вопросов современности. Художники, работающие с живыми организмами, сталкиваются с дилеммой: где проходит граница между сотрудничеством и вторжением?

«Pteridophilia», Zheng Bo, 2016 г.

Проект Pteridophilia автора Zheng Bo демонстрирует радикальное смещение привычных норм. Художник показывает чувственные, телесные взаимодействия человека и папоротников, ставя под вопрос культурные ограничения: почему прикосновение к растению в рамках еды считается нормой, а в рамках интимного контакта — табу? Здесь искусство становится инструментом проверки социальной морали и исследования, как далеко может зайти эмпатия к нечеловеческому миру.

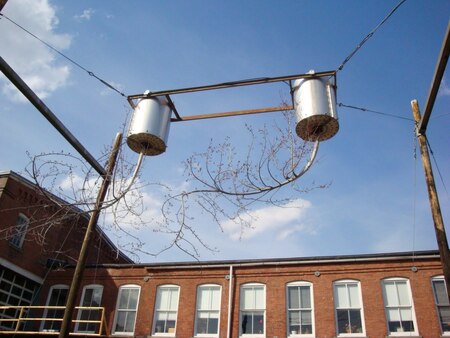

«OneTrees», Natalie Jeremijenko, с 1998 по 2000 г.

В свою очередь, Natalie Jeremijenko в OneTrees рассматривает этику через экологию. Генетически одинаковые деревья, растущие в разных районах города, демонстрируют, что ответственность за жизнь живого распределена между множеством факторов. Художница подчёркивает важность внимания к среде, показывая, что этика — это не только отношение к индивидуальному организму, но и к условиям его существования.

Эти проекты перекликаются с идеями Грегори Бейтсона, утверждавшего, что экологические и этические проблемы невозможно разделить: любое вмешательство влияет на всю систему связей. Донна Харауэй также подчёркивает необходимость понимания родства между видами: этика — это не дистанция, а соучастие.

Таким образом, этические аспекты взаимодействия человека и растений в искусстве проявляются в осмыслении границ, взаимной уязвимости, ответственности и равноправия живых систем. Это не иллюстрация этических дилемм — это создание ситуаций, где эти вопросы становятся личными и переживаемыми.

Визуальное представление

Визуальный язык проектов, работающих с растениями, формирует bridge-зону между искусством, биологией и экологией. Здесь форма не только передаёт смысл, но и становится способом исследования. Как отмечала Карен Барад, каждый акт наблюдения вовлечён в процесс становления реальности — и художники используют это свойство визуальности как метод.

«Eduniас», Eduardo Kac, c 2003 по 2008 г.

В работах Eduardo Kac визуальное становится местом встречи науки, поэзии и телесности. Его гибрид Edunia, созданный на основе собственной ДНК и генома петунии, демонстрирует, что границы между видами становятся символическими. Визуальный образ цветка с «человеческими» прожилками превращается в знак нового родства. Это продолжает мысль Харауэй о том, что родство может формироваться не через биологию, а через выбор и участие.

«Moon goose colony», Agnes Meyer Brandis, 2011 г.

Agnes Meyer-Brandis, создавая свой проект Moon Goose Colony, использует визуальность как инструмент мифологизации науки. Её «лунные гуси», тренирующиеся в псевдокосмических условиях, показывают, что наблюдение и забота — тоже формы знания. Визуальный образ здесь формирует пространство, где научное и художественное соединяются и создают новую реальность.

Таким образом, визуальное представление в био- и эко-ориентированных проектах перестаёт быть иллюстрацией. Оно становится активным участником исследования, пространством, где проявляются связи между человеком и растительным миром, между вымыслом и наукой, между данностью и возможностью.

Социальный контекст и влияние на современное общество

Искусство, взаимодействующее с растениями и биологическими системами, играет значительную роль в формировании новых моделей экологического мышления. Такие проекты задают вопросы о границах человеческого вмешательства и об ответственности перед другими формами жизни. Они формируют пространство, где общество сталкивается с необходимостью пересмотра устоявшихся норм.

«Confronting Vegetal Otherness», Špela Petrič, 2015–2018 гг.

«Plant Sex Consultancy», Špela Petrič, 2014 г.

Проекты Špela Petrič, такие как Confronting Vegetal Otherness или Plant Sex Consultancy, показывают, что растения обладают собственной логикой существования, которую человек часто не учитывает. Художница демонстрирует, что межвидовое взаимодействие — это не метафора, а конкретная практика, требующая внимания, мягкости и эмпатии. Это отражает идеи Мардера о растительной субъективности: растение — не фон, а участник.

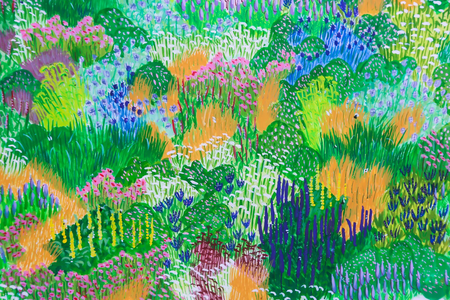

«Pollinator Pathmaker», Alexandra Daisy Ginsberg, 2021 г.

Работа Alexandra Daisy Ginsberg Pollinator Pathmaker показывает, как искусство может влиять на экологическую реальность напрямую. Её алгоритмические сады создаются для опылителей, а не для людей, предлагая новую модель проектирования окружающей среды. Ginsberg, опираясь на идеи Харауэй и Барад, показывает, что забота может быть операционной системой искусства — алгоритм становится формой эмпатии.

Эти проекты формируют у общества новую чувствительность, где экологические вопросы перестают быть абстрактными. Искусство становится инструментом, который учит вниманию, ответственности и принятию множественности живых миров. Оно не только отражает изменения, но и способствует их формированию.

Заключение

Современные художественные практики, работающие с растениями и биологическими системами, демонстрируют, что искусство становится пространством межвидового взаимодействия и совместного существования. От структур Scherer до алгоритмических экосистем Ginsberg художники предлагают новые модели этики, родства и чувствительности.

Искусство перестаёт быть отражением природы — оно становится её партнёром. Как писал Тим Ингольд, «Быть живым — значит быть вовлечённым в потоки». Художники, работающие с растениями, показывают, что эти потоки объединяют человека с нечеловеческим миром гораздо сильнее, чем принято считать. Они визуализируют новую экологию отношений, где важно не доминирование, а участие, не контроль, а сотрудничество.

Таким образом, исследование показывает, что современное искусство формирует новые способы восприятия природы, задаёт общественные вопросы о границах вмешательства в живое и помогает формировать ответственное, внимательное и эмпатичное отношение к миру, в котором человек — лишь один из множества участников.

ссылка на источники https://disk.360.yandex.ru/client/disk/ви%201

ссылка на изображения: https://disk.360.yandex.ru/client/disk/ви%201