Личные границы и их нарушение в видеоарте

Концепция

Язык кинематографа, стремясь к «прозрачности» медиума и пользуясь силой нарратива, стирает границу между реальностью экранного мира и восприятием, погружает зрителя в чужую историю до состояния самозабвения. Зритель перестает ощущать длительность времени, пространство кинозала, даже собственное тело. В этом заключается фундаментальное различие воздействия кино и видеоарта, который в свою очередь отказывается от традиционного сюжета в пользу длительности и отсутствия нарратива.

«Экранное полотно служит [видео]художнику то холстом, то подмалевком, то обрывком бумаги для эскиза, оно не имеет границ, приобретая любые очертания и заполняя собой окружающие пространства. В этом пространстве можно создать движущийся образ, длящийся минуту или 24 часа. Пространство видеофильма расширяется, а время видеофильма разворачивается, создавая новое измерение.» [1]

В безграничном пространстве видеоарта зрителю часто становится неуютно, его охватывает чувство дискомфорта, скуки и неопределенности, которые и становятся отправной точкой для разговора о личных границах. Возникает закономерный вопрос: можно ли исследовать то, что не показывают напрямую? Личные границы невидимы и нематериальны, их нельзя снять на камеру. Однако видеохудожники нашли способ сделать их ощутимыми через чувство того самого дискомфорта, который заставляет зрителя осознавать неловкость собственного тела, желание отвернуться.

Чувство дискомфорта становится прямым сигналом о том, что личные границы зрителя задеты.

Этот дискомфорт проявляется на разных уровнях, что и определяет структуру данного исследования. Начинается всё с самого очевидного — физических границ. В таких примерах видеоарт работает с телом как с материалом, будь то тело художника или перцепция тела зрителя.

Далее речь пойдет о границах психологических. Они нарушаются, когда художник «обращается» к зрителю напрямую, заставляя выйти из инертного состояния смотрящего.

Согласно пространственно-телесной модели психолога Т. С. Леви, психологическая граница — это «вибрирующая», динамичная функция, а не статичная линия. Она может быть проницаемой или защищающей в зависимости от ситуации.[2] Видеоарт создает непосредственные условия для проживания пограничных состояний. Его временная протяженность и отсутствие нарративных ориентиров заставляют зрителя обратиться внутрь себя, столкнуться с собственной границей лицом к лицу.

Этот процесс также выводит нас к границам социальным и цифровым. В эпоху, когда технологии стали неотъемлемым продолжением человека, видеоарт исследует новые, гибридные формы идентичности. Он проблематизирует границу между приватным и публичным, реальным и виртуальным.

Таким образом, ключевой вопрос этого исследования формулируется так: какими именно средствами видеоарт, не изображая личные границы напрямую, заставляет зрителя остро ощутить и осознать их? Гипотеза заключается в том, что видеоарт делает границы видимыми через их нарушение. Он создает ситуацию контролируемого столкновения, в которой зритель не может спрятаться в нарративе и вынужден вернуться к самому себе — к своему телу, своим эмоциям, своим этическим установкам. Чувства дискомфорта, скуки, напряжения — это и есть прямое свидетельство работы с границами.

Физические границы

Видеоарт обращается к телу напрямую, используя его как материал, подвергаемый испытаням. В отличие от кинематографа, где тело актера служит нарративу, в видеоарте оно становится самостоятельным высказыванием, зачастую связанным с преодолением физических и психических пределов.

«Кинематограф снимает истории из жизни гигантов, мы сидим в зале и смотрим на них снизу вверх. В видео же человек даже в масштабе своем приблизительно такого же размера, как и мы само… В этом смысле можно сказать, что видео антропософично, оно как бы равно человеку», — Борис Юхананов. [1]

Эта «человекоразмерность» видео создает особую интимность и непосредственность восприятия. Когда художник совершает физически неприятные или болевые действия со своим телом, как в работах Марины Абрамович или Криса Бёрдена, зритель сталкивается не с вымыслом, а с подлинным опытом, переживаемым здесь и сейчас. Стратегия таких художников, как Питер Вайбель, заключается не в эстетизации насилия, а в исследовании возможностей тела в эпоху технологий:

«Я первым стал проецировать фильмы на собственное обнаженное тело — это были кадры хирургических операций… но их смысл был не в том, чтобы высвободить телесность, но в том, чтобы освободиться от своего тела, освободиться через технологии, которые являются продолжением нашего тела», — Питер Вайбель. [1]

Питер Вайбель, Добро пожаловать, 1964 г.

Ключевым для воздействия таких работ становится метод их демонстрации. Длительный, статичный план, лишенный нарративных подсказок, не позволяет зрителю отстраниться. Он вынуждает его не просто смотреть на жестокие испытания физических пределов тела, но и буквально ощущать происходящее через эмпатическое сопереживание — непроизвольное мышечное напряжение, учащенное сердцебиение, чувство тошноты. Таким образом, акт нарушения границы тела художника становится инструментом, обнажающим и делающим видимой физическую границу самого зрителя. Дискомфорт, испытываемый при просмотре, — это прямое свидетельство работы с нашей собственной телесностью, которая реагирует на демонстрируемую уязвимость как на потенциальную угрозу для собственного «Я».

Агнешка Польская, На отдыхе с профессором, 2009 г.

Так, основынми темами работы Агнешки Польской являются кожа, контакт, восприятие тела, границы «я» и «другого». Сцены в буквальном смысле олицетворяют слияние: рука мужчины надавливает и проникает в живот женщины, палец проникает в горло, рука проникает в рот. Эти сцены вызывают чувство сильного дискомфорта.

Вито Аккончи, Любопытство, 1971 г.

При просмотре работы Вито Аккончи «Любопытство» зритель становится свидетелем нарушения интимного пространства героини видео. Художник физически пытается разомкнуть веки сопротивляющейся женщины. Как результат зритель проецирует происходящее на экране на себя, что вызывает рефлекторное напряжение.

Вито Аккончи, Дистанционное управление: части I и II, 1971 г.

В видеоарте «Дистанционное управление» художник командует героиней, заставляя ее связывать саму себя. Такое одновременно добровольное и насильственоне ограничение собственной свободы отражает парадокс человеческого поведения: иногда мы сами участвуем в нарушении своих границ. Зритель узнает в этой девушке себя и вспоминает все те случаи, когда подчинялся указаниям. Эти воспоминания делают чувство дискомфорта особенно острым и узнаваемым.

Марина Абрамович, Ритм 0, 1974 г.

В работе «Ритм 0» пассивность художницы перед агрессией аудитории вызывает нарастающее чувство моральной ответственности у зрителя. Дискомфорт здесь двойной: от наблюдения за насилием. Также от осознания собственной потенциальной соучастности, потому что уверенность в том, что «я никогда так не поступлю», начинает колебаться.

Крис Бердон, Выстрел, 1971 г.

Апогеем демонстрации физических становится «Выстрел» Криса Бердона. Художник добровольно подставляет свою руку для выстрела из ружья. Холодное оружие, направленное в упор, вызывает у зрителя всепоглощающий страх. Еще сильнее это чувство обострается, когда осознаешь, что художник сознательно пошел на это. Зритель физически переживает ужас перед реальной угрозой жизни.

Психологические границы

Видеоарт оказывает воздействие на психологические границы через прямое нарушение зрительского ожидания приватности. Видеоарт разрушает «четвертую стену», превращая пассивного наблюдателя в объект интенсивного внимания.

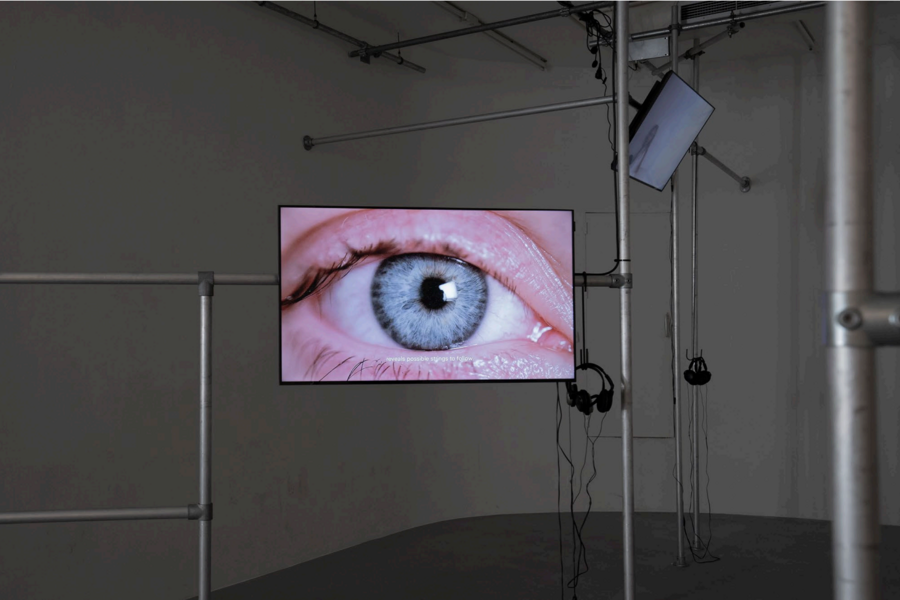

Ключевым инструментом становится прямой взгляд в камеру. Так, в работах Билла Виолы и Вито Аккончи этот прием создает эффект мгновенного вторжения в личное пространство зрителя. Нас приучают с детства, что пристально разглядывать другого, показывать пальцем — неприлично, но здесь художники сознательно нарушают этот социальный запрет.

Билл Виола, Обратное телевидение, 1983 г.

Вито Аккончи, Сосредоточение, 1971 г.

В работе «Заглавная песня» Вито Аккончи использует предельно крупный план и прямой взгляд в камеру, создавая напряженную ситуацию психологического вторжения. Его лицо, занимающее весь экран, нарушает привычную дистанцию между зрителем и изображением. Художник балансирует между откровенностью и манипуляцией, обращаясь к обобщенному образу каждого зрителя на «ты». Эта иллюзия интимного контакта, где Аккончи одновременно признает: «Мне кажется, что твое тело рядом… но тебя здесь нет», — обнажает механизм принудительной близости, который видеоарт использует для нарушения психологических границ.

Вито Аккончи, Заглавная песня, 1973 г.

В видеоработе «ХИДЕО: Это я, мама» японской художницы Мако Идемицу персонажи — домочадцы оказываются в ситуации постоянного наблюдения за ними. Героиня-мать с помощью телеэкрана следит за ними в любом уголке дома. Неспособность укрыться от постоянного вмешательства в частную жизнь нарушает покой не только героев, но и зрителей.

Мако Идемицу, ХИДЕО: Это я, мама, 1983 г.

Социальные границы

Видеоарт превращает камеру в орудие сознательного нарушения не только физических и психологических границ, но и границ социальных. «Художники-вуайеристы» целенаправленно пересекают черту между наблюдением и вторжением, пересматривая правила социальных взаимодействий в общественных пространствах.

Вито Аккончи, Слежка, 1969

В этом перформансе Вито Аккончи в течение 23 дней следовал за случайными людьми, фиксируя их перемещения до момента входа в частное пространство: дом или квартиру. Зритель одновременно видит мир глазами навязчивого преследователя и осознаёт собственную уязвимость в общественном пространстве, где в любой момент может стать объектом такой же бесцельной слежки.

Дрис Депортер, Последователь, 2022–2025 гг.

Проект «Последователь» использует записи с публичных камер слежения и искусственный интеллект для анализа того, как создаются фотографии в соцсети, сопоставляя идеальные снимки с видеозаписью их реального создания. Дискомфорт здесь рождается от столкновения с тотальной наблюдаемостью: любое наше действие в публичном пространстве может быть записано, проанализировано и выставлено на обозрение без нашего согласия.

Границы цифрового «Я»

С развитием цифровых технологий способы нарушения личных границ претерпевают фундаментальную трансформацию. Если традиционно граница понималась как защита от внешнего вторжения, то в цифровую эпоху она становится проницаемой по воле самого человека. Зритель сам добровольно размывает собственное «Я», дополняя его сетевыми идентичностями и технологическими расширениями.

Энн Хирш, Скандальная, 2008–2009 гг.

В своем восемнадцатимесячном перформансе на YouTube Энн Хирш создала персонажа Каролин — студентку, снимующую танцевальные видео и откровенные влоги. Проект иллюстрирует ключевой механизм современного нарушения границ — не внешнее вторжение, а осознанное самораскрытие, при котором пользователь сам превращает свою идентичность в публичный материал. Как отмечала сама Хирш, «Это помогло мне осознать, что я часть сообщества людей, пытающихся обрести себя в эпоху, когда твой образ, тело и история могут распространяться шире чем когда-либо».[3]

Энн Хирш, Скандальная, 2008–2009 гг.

Андрей Чугунин также исследует тему «виртуальных двойников» и то, как присутствие в цифровой среде приводит к их созданию. При этои «новая» личность становится не дополнением, а самостоятельной сущностью, безвозвратно отделенной от своего первоисточника.

Андрей Чугунов, Привет, мир, 2018 г.

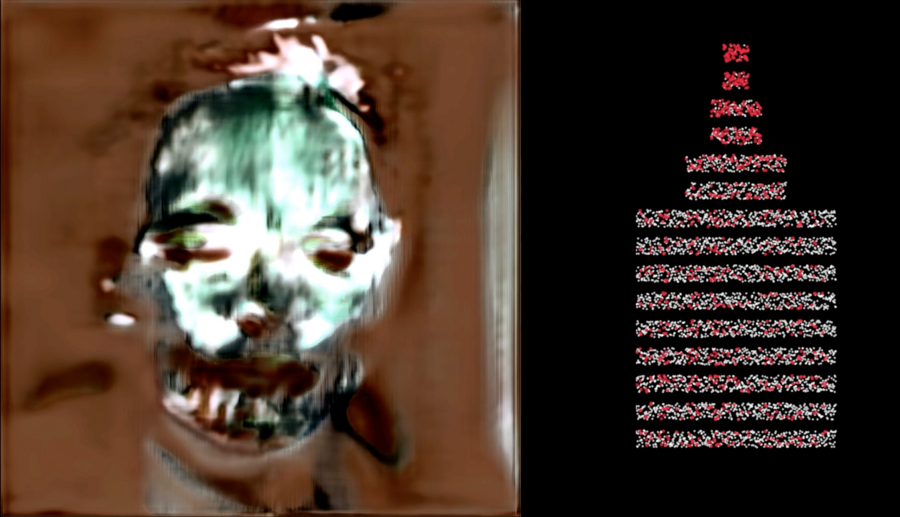

В прроекте «ИИ сказал мне» художник создает гиперреалистичное изображение человеческого лица с помощью искусственного интеллекта, а затем последовательно отключает нейроны, фиксируя получающиеся трансформации. По мере деградации системы лицо мутирует, превращаясь в совершенно новый образ.

Проект наглядно показывает, что цифровая идентичность лишена пнестабильна — она существует как временный паттерн, способный мгновенно трансформироваться под воздействием внешних алгоритмов. Возникает вопрос: вообще возможно ли сохранение устойчивых границх личности в цифровой среде, где идентичность может оказться продуктом изменчивых нейросетевых конфигураций.

Галерея ИИ искусства, ИИ сказал мне, 2019 г.

Егор Крафт, Пекка Айраксин, Алина Квирквелия, Карина Голубенко, Воздушный поцелуй, 2017–2018 гг.

Фильм-исследование «Воздушный поцелуй» представляет спекулятивный сценарий Москвы 2050 года, где управление страной полностью передано искусственному интеллекту, который стирает границы между человеческой субъективностью и алгоритмическим законодательством.

Этот мысленный эксперимент ставит вопросы о границах личности в мире, где алгоритмы предсказывают, предлагают и решают всё — от базового дохода до внутренних диалогов. Проект визуализирует фундаментальное растворение личных границ в условиях, когда вычисления становятся окружающей материей, а человеческая субъективность сливается с машинным интеллектом.

Егор Крафт, Пекка Айраксин, Алина Квирквелия, Карина Голубенко, Воздушный поцелуй, 2017–2018 гг.

Заключение

Таким образом, видеоарт целенаправленно создает чувство дискомфорта, которое становится инструментом нарушения личных границ. Видеоарт вторгается в пространство зрителя через навязчивый взгляд в камеру, демонстрацию физического насилия над телом, документацию слежки в публичном пространстве. Эти приемы вынуждают зрителя столкнуться с собственными пределами. Физиологические реакции — мышечное напряжение, желание отвернуться — маркируют нарушение телесных границ, тогда как психологический дискомфорт свидетельствует о сломе ментальных барьеров.

В цифровую же эпоху механизм воздействия трансформируется: вместо внешней атаки на границы возникает добровольное саморазрушение собственного «Я» для создария цифровых двойников.

Расширенное кино. Каталог-исследование / Ред. Е. Румянцева, А. Игнатова, О. Шишко, А. Силаева. — Москва: МедиаАртЛаб, Музей современного искусства «Гараж», Московский музей современного искусства, 2011. — 1 каталог.

Леви Т. С. Пространственно-телесная модель развития личности // Психологический журнал. — 2008. — Т. 29, № 1. — С. 23–33

Hirsch A. Scandalishious [Электронный ресурс] // Net Art Anthology. — Rhizome, 2016. — URL: https://anthology.rhizome.org/scandalishious (дата обращения: 18.11.2025).

Раш М. Новые медиа в искусстве / Пер. с англ.; ред. Е. Васильева. — Москва: Ad Marginem, 2018. — 256 с.

Russo R. L. Videoinsight: Healing with Contemporary Art. — Milan: Silvana Editoriale, 2011. — 316 p. — С. 222–232

Kraft E. Selected Works 2018 [Электронный ресурс]. — Datapitch.eu, 2018. — 12 p. — URL: https://datapitch.eu/wp-content/uploads/2019/05/Egor-Kraft-%E2%80%93-Selected-Works-2018-ENG-1.pdf (дата обращения: 19.11.2025).

Depoorter D. The Follower [Электронный ресурс]. — Driesdepoorter.be, 2021. — URL: https://driesdepoorter.be/thefollower/ (дата обращения: 19.11.2025).

Chugunov A. Hello, world [Электронный ресурс]. — Andreychugunov.com, 2020. — URL: https://andreychugunov.com/hello_world (дата обращения: 19.11.2025).

Kraft E. AI told me [Электронный ресурс]. — AI Art Online, 2020. — URL: https://www.aiartonline.com/highlights/ai-told-me/ (дата обращения: 19.11.2025).