Кино как живопись. Изобразительный стиль Жана Кокто.

Рубрикатор

1. Концепция 2. Истоки стиля Кокто 3. Анализ визуальных инструментов в фильмах Кокто 3.1 Композиция кадра 3.2 Особенности спецэффектов 3.3. Роль монтажа 4. Актеры как элемент кинематографичной «картины» 5. Заключение 6. Библиография и источники

Концепция

Жан Кокто прославился как выдающийся французский деятель, преуспевший в таких сферах искусства, как поэзия, драматургия, живопись и, конечно же, кинематограф. Он не просто работал в разных жанрах, его целью было стереть границы между ними. Кокто называл себя поэтом, распространяя это понятие на все свои занятия: «поэзию романа», «поэзию кино», «поэзию графики». Развивая концепцию Рихарда Вагнера, он стремился к созданию «Gesamtkunstwerk», то есть к тотальному произведению искусства. Для этой цели как нельзя лучше подходил кинематограф.

Кокто рассматривал кино не как средство фиксации действительности, а как инструмент ее преображения. Он создавал на экране «реальность второго порядка», подчиненную законам сновидений, мифов, и метафор. В то же время, являясь талантливым графиком и живописцем, Жан Кокто переносил на экран эстетику своих полотен — плавную, гибкую линию, лаконичность и символическую насыщенность образов. Его кинокадр часто строится по законам картины, где важна каждая деталь композиции.

Именно поэтому я решила посвятить свое визуальное исследование тому, как живописное и графическое мышление Жана Кокто, оставившее след в традициях европейского искусства и авангарда, сформировало уникальный визуальный язык его кинокартин, трансформируя фильмы в синтез произведений искусств.

Самобытность вклада Кокто в историю кино отмечали многие теоретики и критики. Например, Анри Ланглуа, основатель французской синематеки, так характеризовал дебютный фильм режиссера: «…образы, рожденные кинематографом с космогонией поэта». Эта оценка точно передает суть метода Кокто — использование технических возможностей кино для создания личных, почти магических и мифологических метафор. В связи с этим, в своей работе я прежде всего уделяю внимание анализу визуальных инструментов в кино. Среди них особенности работы с композицией кадра, использование «ручных» спецэффектов, характер монтажа. Кроме того, будет рассмотрена и роль актеров, а в частности их пластики, грима и костюмов в качестве инструмента создания «живописной» композиции на экране. Я думаю, что данная рубрикация позволяет перейти от общего к частному, последовательно раскрывая все грани феномена Кокто-режиссера через призму его живописного мышления.

Для анализа вышеперечисленных приемов будут использоваться живописные полотна, графические работы и эскизы Кокто для визуального сопоставления с кадрами из фильмов и, в первую очередь, кадры из фильмографии режиссера. В своей работе я буду опираться на исследования искусствоведов, посвященные творчеству Жана Кокто, а также на статьи из сети Интернет.

Истоки стиля Кокто

Жан Кокто пришел в кинематограф не как профессиональный режиссер, а как многогранный художник, что и предопределило уникальность его визуального языка. Его кинематограф — это прямое продолжение его работы с линией, формой и символом на бумаге и в театральном пространстве.

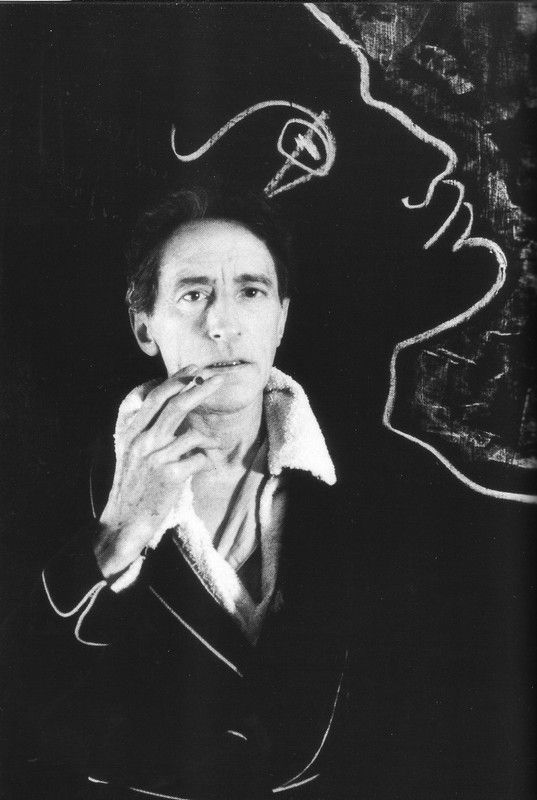

Снимок Кокто на фоне фрески (1957 г. Марк Рибу)

Основу визуального мышления Кокто составляла графика и живопись. Его фирменный стиль — летящие, порывистые линии, намечающая форму, а не детализирующая ее, а также авангардные, сюрреалистичные сюжеты. Этот почерк он во многом перенес в кино. Например, многие образы его фильмов рождались сначала как эскизы. Так, в «Завещании Орфея» преображенный образ главного героя можно увидеть еще в набросках режиссера. А живые свечи-люстры в «Красавице и чудовище» 1946 года и говорящие скульптуры можно назвать одушевленными версиями его фантастических полотен.

1. набросок профиля Орфея, сделанный Жаном Кокто 2. кадр из фильма «Завещание Орфея» (1960 г., реж. Кокто)

Визуальный мир Кокто — это синтез дани классике и смелых авангардных экспериментов.

От классической живописи Кокто взял не сюжеты, а принципы построения света и композиции. Сцены в замке Чудовища с их мягким, рассеянным, «вермееровским» светом, падающим из окон, создают ощущение тайны и одухотворенности, а сам образ Бель отсылает к картине «Девушка с жемчужной сережкой».

1. кадр из фильма «Красавица и чудовище» (1946 г., реж. Кокто) 2. «Девушка с жемчужной сережкой» (1665 г., Вермеер)

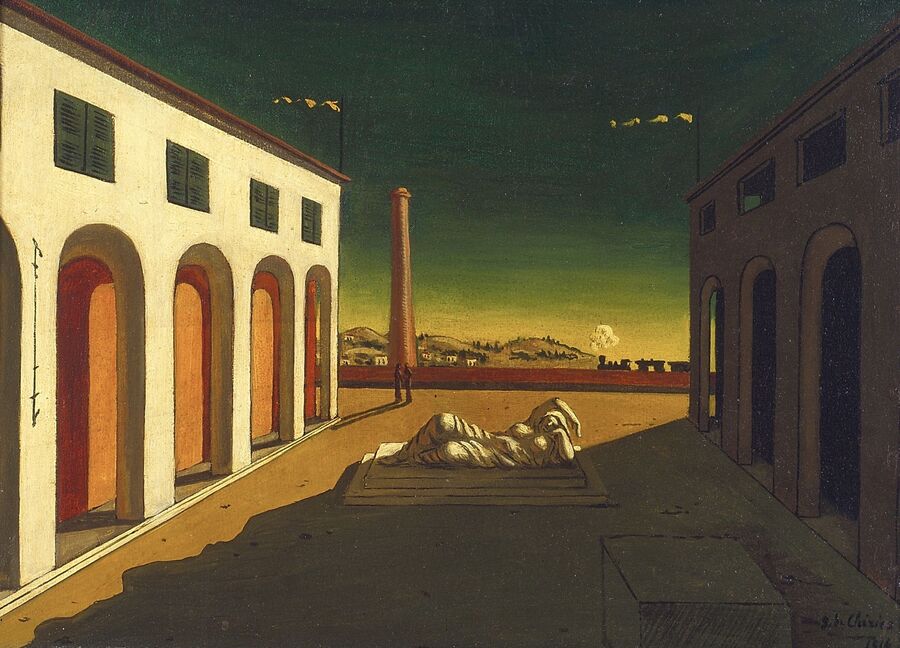

В то же время Кокто заимствует у Де Кирико давящую атмосферу пустых пространств и нелогичные сочетания объектов (гипсовые головы в «Завещании Орфея», 1960 г.). У сюрреалистов — интерес к образам сновидений и подсознания. Однако, в отличие от них, Кокто не отпускает контроль, а использует выверенные художественные приемы.

- «Меланхолия и тайна улицы» (1914 г., Джорджо де Кирико) 2. кадр из фильма «Завещание Орфея» (1960 г., реж. Кокто)

1. Жан Кокто, Улисс и Сирены, 1951 г. 2. Жан Кокто, Искушение Христа на горе, 1951 г.

Для Кокто «поэзия» — это не литературный жанр, а скрытая суть вещей, которую должен раскрыть автор. Кино стало его идеальным инструментом для выполнения этой задачи. Таким образом, истоки визуального стиля Кокто лежат в его способности мыслить как художник, переводя язык графики, живописи, классической гармонии и авангардной метафоры на язык кинематографа, тем самым превращая его в универсальный инструмент для выражения своих идей.

видеофрагмент из «Крови поэта» (1932 г., реж. Кокто)

Анализ визуальных инструментов в фильмах Кокто

Визуальный язык Жана Кокто представляет собой стройную художественную систему, где каждый технический прием подчинен общей цели — созданию поэтической реальности, существующей по собственным законам, рождающимся буквально из «крови» творца. Кинематограф для Кокто был не способом фиксации действительности, а инструментом ее преображения, где материальный мир становился проводником в сферу метафоры и мифа.

кадры из фильма «Завещание Орфея» (1960 г., реж. Кокто), цветок символизирующий творчество оживает благодаря крови Кокто-творца

Композиция кадра

Композиция кадра у Жана Кокто является фундаментальным элементом его визуального стиля, который непосредственно вытекает из мышления художника. Кадр у Кокто — это практически самостоятельная картина, живущая по законам живописи, театра и графики.

кадры из фильма «Завещание Орфея» (1960 г., реж. Кокто) композицию обоих кадров можно вписать в статичный квадрат, герои центрированы

Зачастую кадр у Кокто построен по стабильным, выверенным пропорциям, которые можно вписать в правильные геометричные формы. Камера в основном выполняет задачу бесстрастного созерцателя, а не активного участника действия. Например, диалоги построены на фронтальных, статичных кадрах, где актеры расположены подобно персонажам классического портрета, что позволяет сделать акцент не на самом действии, а на внутреннем напряжении и словах героев.

кадры из фильма «Красавица и чудовище» (1946 г., реж. Кокто) архитектура и интерьер задают геометричный ритм композиции, обрамляя героиню

кадр из фильма «Орфей» (1950 г., реж. Кокто) диалог построен на статичном кадре, герои вписываются в композиционный треугольник

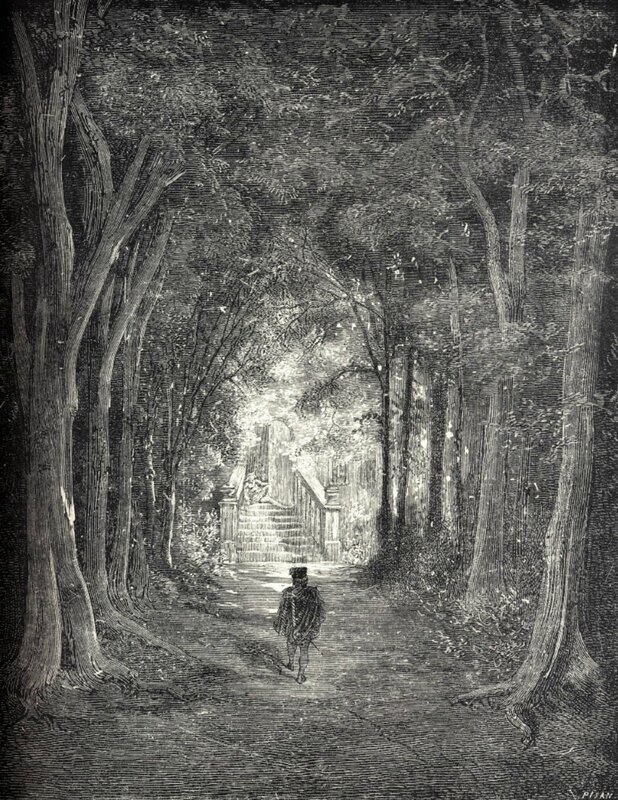

Кроме того, Кокто переносит в кино не только эстетику своего рисунка (как в «Крови поэта» и «Завещании Орфея»), но и ссылается в композиции на картины других художников. Например, в «Красавице и чудовище» композиция некоторых кадров заимствована у гравюр эпохи романтизма, что погружает зрителя в атмосферу сказки и фантазии. А в бытовых сценах в доме Белль можно проследить отпечаток портретов голландских художников.

1. кадр из фильма «Красавица и чудовище» (1946 г., реж. Кокто) 2. иллюстрация к сказке «Спящая красавица» «Дорога в лесу» (1862 г., Доре)

1. кадр из фильма «Красавица и чудовище» (1946 г., реж. Кокто) 2. «Завтрак» (1629-1667., Габриель Метсю)

Так же значимую роль в композиции у Кокто играет свет. Он буквально лепит форму, создает эмоцию и несет символическую нагрузку, придавая сценам то драматизм и подчеркивая внутреннее напряжение героев (сцены с грозой в «Завещании Орфея» и «Двуглавом орле»), то превращаясь в самостоятельного героя рассказывающего историю (сцена с китайским театром теней в «Крови поэта»).

1. видеофрагмент из фильма «Завещание Орфея» (1960 г., реж. Кокто) 2. видеофрагмент из фильма «Двуглавый орел» (1948 г., реж. Кокто)

кадр из фильма «Кровь поэта» (1932 г., реж. Кокто)

Так, композиция кадра у Кокто — это соединение гармонии классической живописи, театральной условности и метафоры сюрреализма. С помощью статичности, работы со светом и графической условности режиссер создает на экране новую реальность, где каждый элемент кадра несет свой смысл.

Особенности спецэффектов

Одна из, пожалуй, самых запоминающихся черт визуального стиля Кокто в кинематографе — использование спецэффектов. Именно они вкупе с другими приемами позволяют создать ощущение фантасмагории и ирреальности, передать синтез между сознанием и бессознательным. Некоторые спецэффекты кочуют от работы к работе, становясь частью почерка режиссера, другие же используются разово для передачи того или иного эффекта. Рассмотрим на конкретных примерах.

Обратная перемотка — один из самых распространенных приемов в фильмах Кокто, используемый для имитации преодоления линейности времени.

С ее помощью режиссеру удается достичь эффекта магического действия, подчеркивая власть героев над материей и временем или, напротив, их подчиненность им.

Например, в фильме «Орфей» Сежест, а потом и Эвридика подчиняются воле Принцессы Смерти и «восстают» из мертвых, как бы преодолевая границу между смертью и «жизнью» после смерти.

Также зачастую обратная перемотка используется для создания иллюзии «восстановления» разбитых, разрушенных или сгоревших предметов (зеркало в «Орфее», сожженная фотография в «Завещании Орфея»).

1. Сежест и Принцесса Смерть, видеофрагмент из фильма «Орфей» (1950 г., реж. Кокто) 2. видеофрагмент из фильма «Завещание Орфея» (1960 г., реж. Кокто)

видеофрагмент из фильма «Орфей» (1950 г., реж. Кокто)

Другой пользующийся популярностью у режиссера метод — замедленная съемка. Действия героев растянуты, что придает им ритуальный, вневременной характер, придавая жестам поэтичность и драматизм.

Так, в «Смерти поэта» главный герой видит в замочной скважине расстрел мексиканского революционера, чье движение симпатизировало сюрреалистам того времени. Его замедленное падение после выстрелов одновременно передает революционный пафос и страх смерти, так как действие повторяется снова и снова.

В «Завещании Орфея» же, Сежест, вызванный самим Кокто, медленно появляется из воды с мертвым цветком орхидеи, созданным из крови самого поэта. В данном случае замедленная съемка делает акцент на значимом моменте, предвосхищающем становление Кокто, ведь чтобы обрести себя, ему будет необходимо оживить растение.

1. видеофрагмент фильма «Кровь поэта» (1932 г., реж. Кокто) 2. видеофрагмент из фильма «Завещание Орфея» (1960 г., реж. Кокто)

Говоря о передаче границ между реальностью и потусторонним миром в фильмах Кокто нельзя не упомянуть использование стоп-кадров в негативе.

кадры из фильма «Кровь поэта» (1930 г., реж. Жан Кокто) пример использования «негатива»

Замена светлых участков кадра на темные и наоборот позволяет создать имитации перехода между мирами в «Орфее» и символизирует переход в небытие в сцене, где ангел-хранитель закрывает собой убитого ребёнка, и тот исчезает.

кадр из фильма «Орфей» (1950 г., реж. Жан Кокто) пример использования «негатива»

Двойная экспозиция и наплывы используются режиссером, как в монтаже, так и для создания многомерной, магической реальности.

видеофрагмент из фильма «Завещание Орфея» (1960 г., реж. Кокто)

С помощью нее Кокто визуализирует и потустороннюю сущность смерти в «Орфее», и свои собственные путешествия во времени в «Завещании Орфея», и романтический полет влюбленных в другой, светлый мир, в финале «Красавицы и Чудовища».

видеофрагмент из фильма «Орфей» (1950 г., реж. Кокто)

видеофрагмент из фильма «Красавица и чудовище» (1946 г., реж. Кокто)

Помимо вышеперечисленных приемов Кокто использует и другие методы для достижения разнообразных нереалистичных эффектов.

видеофрагмент фильма «Кровь поэта» (1932 г., реж. Кокто)

Например, в фильмах «Орфей» и «Кровь поэта», где зеркала используются как символ врат между пространствами и мирами, режиссер в первом случае использует ртуть, а во втором воду. Так, в «Орфее» потребовался резервуар в полтонны ртути, которая растекалась по поверхности большого зеркала слоем толщиной не более сантиметра. Ртуть давала идеальное отражение. Материал обладал сопротивлением, что сопровождалось неким дрожанием при прохождении сквозь него, сохраняя при этом четкость отражения. В «Крови поэта» зеркало заменили ванной, наполненной водой, а сверху укрепили декорацию со стулом. Камера снимала горизонтальную композицию сверху, в то время как актёр нырял в ванну, и план резко обрывался, монтируясь с зеркалом. Все это позволяло Кокто создать физически ощутимый эффект перехода в иную реальность.

видеофрагмент из фильма «Орфей» (1950 г., реж. Кокто)

Кроме того, чтобы показать особенности «зазеркального» мира, Кокто применял вертикальную съёмку горизонтальных сцен. В «Крови поэта» декорацию коридора отеля с дверьми номеров располагали на полу, а актёру, тоже лежащему на полу, приходилось имитировать «ходьбу по коридору». Такой же прием был использован в сцене с комнатой «Уроков полетов», где девочка, спасаясь от жестокой воспитательницы, прячется от нее на потолке.

видеофрагмент фильма «Кровь поэта» (1932 г., реж. Кокто)

В этом же дебютном фильме Кокто использует физическую анимацию портрета, что буквально оживляет полотно, соединяя двухмерную графику и объемный физический объект (говорящий рот), добиваясь сюрреалистичности кадра.

видеофрагмент фильма «Кровь поэта» (1932 г., реж. Кокто)

Таким образом, Кокто использует спецэффекты как особенный язык, позволяющий ему играть с визуальными образами и аллегориями. Технически он опирается на традиции раннего кинематографа, но всегда ставит их на службу поэзии: эффекты у Кокто — метафора, подпись автора, средство трансформации реальности.

Роль монтажа

«Когда я снимаю фильм, это похоже на сон, в котором я вижу сновидения», — однажды написал Жан Кокто. Этому принципу, в том числе подчиняется и монтаж в фильмах режиссера. Общее, что его характеризует — стремление передать последовательность внутренних состояний, а не внешних событий. Тем не менее, нюансы монтажных склеек немного разняться от фильма к фильму.

1. видеофрагмент из фильма «Красавица и чудовище» (1946 г., реж. Кокто) 2. видеофрагмент из фильма «Завещание Орфея» (1960 г., реж. Кокто)

Как упоминалось ранее, один из излюбленных приемов Кокто — использование двойной экспозиции. В рамках монтажа она помогает в создании плавных, почти незаметных переходов между сценами, создавая ритм, сходный с перелистыванием страниц романа или сменой театральных декораций.

Так, фильмах «Красавица и чудовище» и «Двуглавый орел» отличаются более «классическими» монтажными линиями, характеризующимися длинными планами и некой ограниченностью количества монтажных склеек. В «Двуглавом орле» монтаж в целом больше используется для поддержания эмоционально‑напряженной структуры: сцены нарезаются экономно, чтобы сохранить драматическую насыщенность момента, что создает акцент на слове и жесте.

кадр из фильма «Двуглавый орел» (1948 г., реж. Жан Кокто)

В то же время в других работах, например в «Орфее», длительные планы с диалогом прерываются резкими склейками, акцентирующими внимание на конкретных деталях. Так, во время диалога Принцессы Смерти с Эртебизом, план резко переключается на перчатки, который героиня отбрасывает в порыве раздражения, что помогает лучше передать ее внутреннее состояние.

кадры из фильма «Орфей» (1950 г., реж. Жан Кокто)

кадры из фильма «Кровь поэта» (1930 г., реж. Жан Кокто) показывающие резкую смену кадров убийства мальчика

В «Крови поэта» монтаж и вовсе работает как ритм в стихотворении: длительность планов, повторы и вариации мотивов работают как метр — ускоряют сцены, замедляют их или создают паузы. Например, тягучий монтаж-наблюдение во время сцен с подглядыванием в замочную скважину сменяется резкой нарезкой кадров в сцене убийства мальчика. Повтор кадров, учитывая их минимальные различия, и короткое время чередования подчеркивают одновременно неотвратимость и быстроту смерти от снежка, который символично оказывается «как слово», которое «опаснее испанского кинжала».

кадр из фильма «Кровь поэта» (1930 г., реж. Жан Кокто)

Так, можно сделать вывод, что монтаж в работах Кокто работает через визуальные «рифмы», задавая темп повествования, часто отталкивающийся не от исключительно сюжетных особенностей, а от внутренних переживаний, которые должен испытать зритель во время просмотра.

Актеры как элемент элемент кинематографичной «картины»

Без актеров в кино не обойтись. Однако у Кокто они играют особую роль. В визуальной концепции режиссера актер является не столько носителем правды или морали, сколько важнейшим пластическим и композиционным элементом, гармонично вписывающимся в общий живописный и метафорический замысел фильма.

кадры из фильма «Кровь поэта» (1930 г., реж. Жан Кокто)

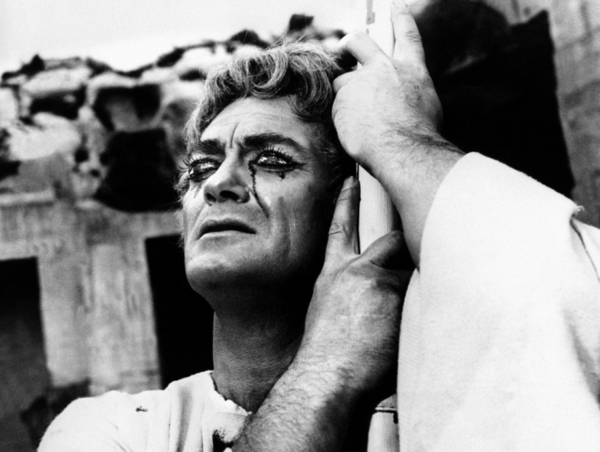

Одним из, пожалуй, самых важных эстетических принципов, касающихся актерской игры, является статуарность. Она проявляется как буквально (превращение героев в ожившие статуи в «Крови поэта», например, Ли Миллер в роли статуи практически неподвижна, ее игра строится на одной позе и взгляде) так и метафорично, что проявляется в «скульптурной» пластике движений актеров. Кокто дистанцируется от натуралистичной актерской игры, уходя в театральность и некую монументальность жестов. Это добавляет условности его картинам, создавая ощущение ирреальности происходящего.

кадры из фильма «Кровь поэта» (1930 г., реж. Жан Кокто)

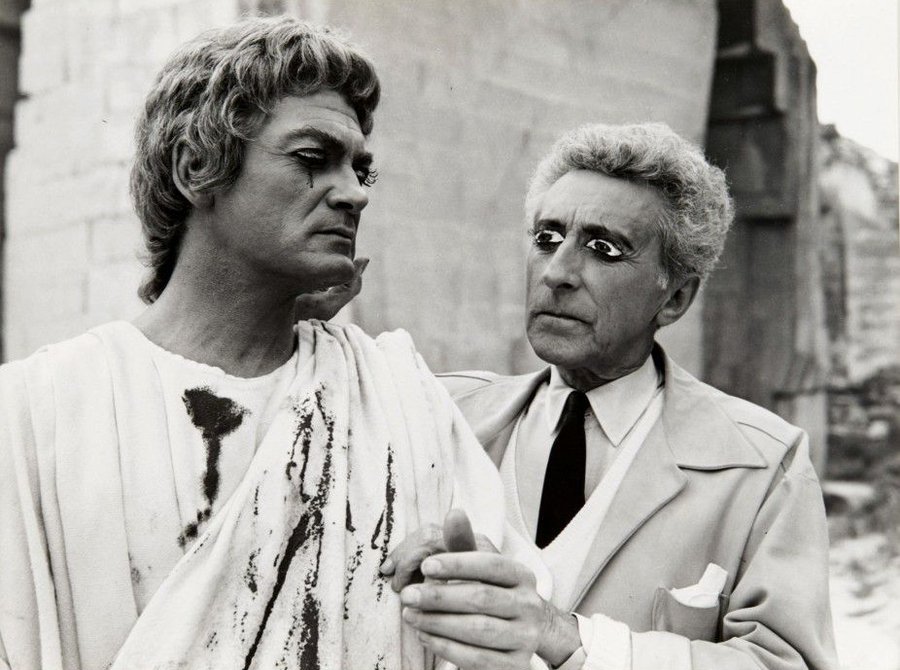

Из этого вытекает следующий принцип работ Кокто, а точнее его своеобразный почерк — узнаваемый графичный грим актеров. Он напоминает маску и, продолжая мотив статуарности, стирает индивидуальные черты актера. Такой прием превращает лицо в художественный символ, в аллегорический образ. Грим и пластика усиливают идею разделённых реальностей: лица выглядят узнаваемыми, но в то же время герои смотрят на зрителя «пустыми» глазами, словно видя больше, чем мы. Это продолжает визуальный код работ «Орфической трилогии» Кокто и создает ощущение целостности художественной вселенной.

1. кадр из фильма «Орфей» (1950 г., реж. Жан Кокто) 2-3. кадры из фильма «Завещание Орфея» (1960 г., реж. Кокто)

Продолжает этот мотив своеобразность некоторых второстепенных образов, где актеры опять же, больше выступают в роли оживших символов. Например, в «Завещании Орфея» образ человека-коня, представляющий что-то среднее между пегасом и кентавром, является аллегорией ангела смерти (в поэтике Кокто пегас дарует поэтам вдохновение, а кентавр соединяет мир жизни и смерти). Схожую роль выполняют и мотоциклисты свиты Смерти в «Орфее», но помимо этого их кожаные куртки и массивные очки отсылают к образам оккупации и послевоенных лет, создавая «мифологию» современного для Кокто ужаса.

1. кадр из фильма «Завещание Орфея» (1960 г., реж. Кокто) 2. кадр из фильма «Орфей» (1950 г., реж. Жан Кокто)

Однако есть и другая сторона актерских образов в работах Кокто. В «Красавице и чудовище» и «Двуглавом орле» образы переходят от графичных к более изысканным и утонченным. Грим становится относительно натуральным, подчёркивающим чистоту и классические черты лица героинь, создавая некий общий образ «красавицы» (который впрочем прослеживается и в других работах, но ярче всего раскрывается на мой взгляд в этих двух).

кадр из фильма «Красавица и чудовище» (1946 г., реж. Жан Кокто)

Так, костюмы Белль подчеркивают ее чистоту и невинность (светлые, струящиеся ткани, сверкающие украшения, смотрящиеся на ней гармонично) контрастирую с гримом чудовища, который сочетает в себе элементы животного и аристократа, что еще больше подчеркивает красоту девушки.

кадры из фильма «Красавица и чудовище» (1946 г., реж. Жан Кокто)

В «Двуглавом орле» же создается образ аристократической, идеализированной холодной красавицы. Эдвиж Фёйер в роли Королевы преобразует свою театральную роль в монументальный, скульптурный стиль игры, где мощь эмоции передается лишь взглядом и интонацией. Траурные, но роскошные наряды Королевы, созданные Марселем Эскофье, подчеркивают её статус и отстраненность, что контрастирует с драмой чувств, разворачивающихся на экране.

кадр из фильма «Двуглавый орел» (1948 г., реж. Жан Кокто)

Таким образом, проанализировав образы актеров в различных фильмах режиссера, можно сказать, что Кокто видел в артистах не исполнителей заученных ролей, а носителей определенных архетипов, которые помогали ему создавать разнообразные символические и эстетические образы на экране.

Заключение

Проведенное визуальное исследование наглядно демонстрирует, что кинематограф Жана Кокто является целостной и уникальной визуальной системой. Его фильмы — это не просто иллюстрация сюжета, а совокупность самостоятельных реальностей, существующих по собственным законам, где каждый элемент визуального ряда подчинен созданию поэтического высказывания.

Уникальный изобразительный стиль режиссера складывается из совокупности приемов, ставшими его визитными карточками. Его узнаваемым почерком стали и тщательно выверенная, часто статичная композиция, и статуарное движение внутри кадра, придающее действию ритуальный, символический характер, и монтажный ритм, который зачастую диктуется поэтической логикой, и спецэффекты, создающие в кадре иллюзию магии.

Нельзя не упомянуть и роль актеров, которые становятся важнейшим пластическим элементом кадра. Особенности их движений, зачастую схематичный грим и символичные наряды становятся неотъемлемой частью драматургии Кокто. Они не играют в кадре, а существуют в нем, как элементы единого замысла, что усиливает ощущение ирреальности и отличия его миров от реальности.

В то же время все вышеперечисленное коррелируется с языком живописи и графики, что подтверждает высказанную в гипотезе исследования мысль о том, что творчество Кокто представляет собой синтез искусств с собственной сложной поэтикой.

Благодаря такому подходу Жану Кокто удалось создать узнаваемую визуальную вселенную, где технические средства кинематографа подчинены раскрытию глубоких метафоричных и философских тем (природа творчества, диалог со смертью, трагедия любви). Кокто доказал, что кино может быть не только средством рассказа историй, но и искусством сложного визуального переживания, где образ обладает собственной мощью и порой даже более значим чем слово. Его наследие — это кинематограф, который мыслит образами, ритмами и аллегориями, оставаясь при этом одновременно личным и универсальным высказыванием.

Виноградов В. В. Трилогия о смерти, или Между Дионисом и Аполлоном // Пространство и Время: электронный научно-образовательный журнал. — 2013. — № 3(13). — С. 65—79. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/trilogiya-o-smerti-ili-mezhdu-dionisom-i-apollonom/viewer (дата обращения: 17.11.2024)

Jean Cocteau: The Art of Cinema//theculturium URL: https://www.criterion.com/current/posts/16-the-blood-of-a-poet (дата обращения: 17.11.2024)

The Blood of a Poet//cireterion URL: https://www.criterion.com/current/posts/16-the-blood-of-a-poet (дата обращения: 17.11.2024)

Красавица и чудовище. Поэтический реализм//Cietexts URL: https://cinetexts.ru/la_belle_et_la_bte (дата обращения: 17.11.2024)

Жидкое зеркало. Научные сказки периодической таблицы. Занимательная история химических элементов от мышьяка до цинка//Wikireading URL: https://fis.wikireading.ru/hpdOPz5gUw (дата обращения: 17.11.2024)

https://avatars.mds.yandex.net/i?id=12ad9f05b5bcffba64aebad8141f3aed_l-5208259-images-thumbs&n=13 (дата обращения: 17.11.2024)

2.https://dishcuss.com/post/56F2CAE5939A987FD119F7284022F539B966FCC8?utm_medium=organic&utm_source=yasmartcamera (дата обращения: 17.11.2024)

https://resimbiterken.wordpress.com/2014/04/28/4342/comment-page-1/?utm_medium=organic&utm_source=yasmartcamera (дата обращения: 17.11.2024)

https://avatars.mds.yandex.net/i?id=5c9d9ec95c273d91a8be8b7a62f49e13be4a9408-5285886-images-thumbs&n=13 (дата обращения: 17.11.2024)

https://artwizard.eu/ru/the-visual-arts-of-jean-cocteau-ar-114 (дата обращения: 17.11.2024)

https://artchive.ru/gabrielmetsu/works/292402~Zavtrak_Zhenschina_kormjaschaja_koshku?utm_medium=organic&utm_source=yasmartcamera (дата обращения: 17.11.2024)

Красавица и чудовище: https://vkvideo.ru/video19462998_164636207?ref_domain=yandex-video.naydex.net