Становление хорового дирижирования

Рубрикатор

— 1. Концепция — 2. Истоки хейрономии — 3. Невмы. Увековечивая жест — 4. Изобретение нотоносца и Гвидонова рука

1. Концепция

Текст концепции

2. Истоки хейрономии.

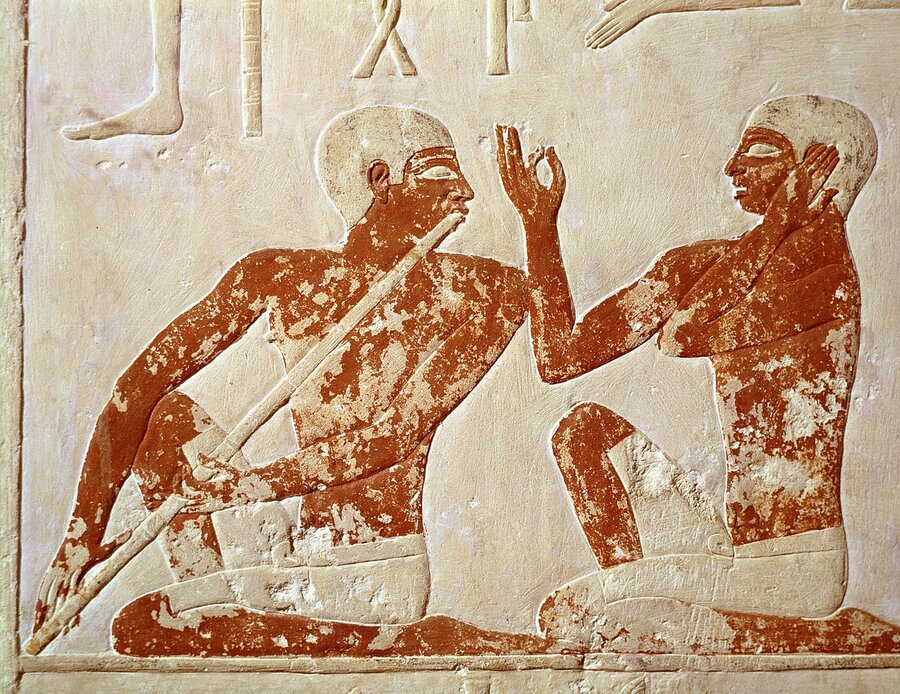

Расписной рельеф, изображающий флейтиста и певца на поминальной трапезе. Из гробницы Ненхефетки в Саккаре, эпоха Древнего царства, ок. 2400 г. до н. э. (стенная роспись). V династия Древнего Египта.

Хейрономия — это искусство управления музыкантами с помощью жестов. Хейрономиста можно назвать дирижером древности, хотя и с большими оговорками.

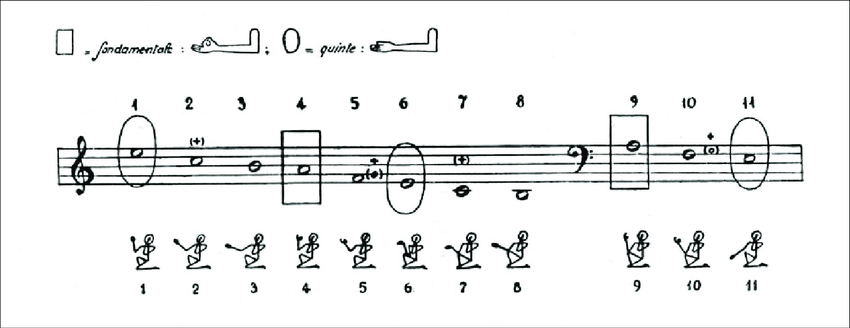

Интерпретация хейрономических знаков. Ханс Хикманн, профессор Каирского Музея, 1956.

Управление музыкой с помощью жестов было известно еще в Древнем Египте. Кроме того, хейрономия была не просто вспомогательной техникой, а особым музыкальным языком, существовавшем до изобретения невменной и, тем более, линейной нотаций.

Изучая древние музыкальные системы, я пришла к выводу, что хирономия — искусство управления музыкой с помощью жестов — было не просто вспомогательной техникой, а универсальным «языком», предшествовавшим нотной записи. Моё исследование показывает, что библейские теамимы, египетские фрески и византийские невмы имеют общий корень — они являются графической фиксацией конкретных движений руки, каждое из которых обозначало определённый музыкальный интервал или мелодическую фигуру.

Наиболее убедительные свидетельства я обнаружила в древнеегипетских источниках. Проанализировав работы Хикманна и Манних, я убедилась: египетская хирономия представляла собой развитую пентатоническую систему, где жесты образовывали своеобразную «воздушную гамму». Жест тоники (прямой угол) и квинты (острый угол) были базовыми, а комбинации рук позволяли дирижировать сложной гетерофонией — одновременным звучанием нескольких мелодических линий.

Ключевой аргумент моей гипотезы — изображения из гробницы Птаххотепа, где хирономист использует две руки для разных нот. Это доказывает, что уже в V династии египтяне практиковали не просто унисон, а настоящую гармонию, возможно, с интервалами в дециму. Удивительно, но эта древняя система жива до сих пор — её рудименты я наблюдала в практике коптских певчих и в григорианском хорале, что подтверждает её эффективность как мнемонического и исполнительского инструмента, пережившего тысячелетия.

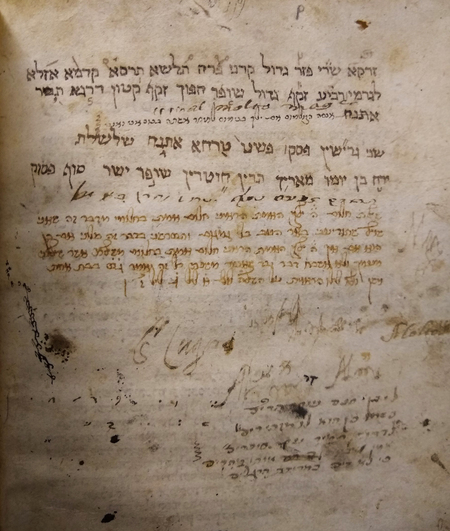

Мастаба, Древнее Царство (по Хайк-Вантуре, указ. соч., стр. 75)

На иллюстрации изображена модель древнеегипетского музыкального ансамбля. Среди музыкантов арфистов и флейтиста можно увидеть двоих хейрономов, восспроизводящих специальные жесты. Фигура справа держит в руке палку, которой (предположительно) отбивает ритм.

3. Невмы. Увековечивая жест

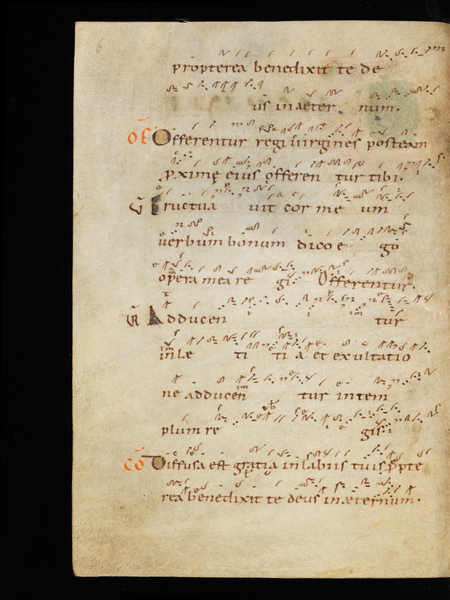

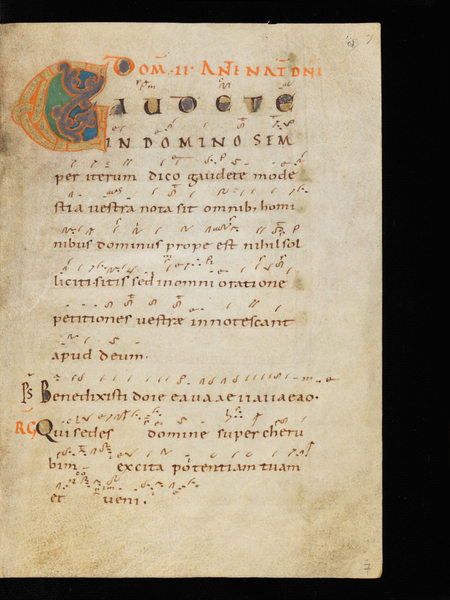

Начало фрагмента тонария из Сен-Рикье (раздел автентного прота) — одного из старейших каролингских тонариев, «Псалтирь Карла Великого» (VIII век)

«Зеркало человеческой жизни». Сочинение написано Родриго Санчесом де Аревало (1404–1470). Книга была напечатана Баемлером в Аугсбурге. Экземпляр хранится в Музее Метрополитен, Нью-Йорк.

Невмы являются графической фиксацией конкретных движений руки, каждое из которых обозначало определённый музыкальный интервал или мелодическую фигуру.

Невмы стали попыткой систематизировать

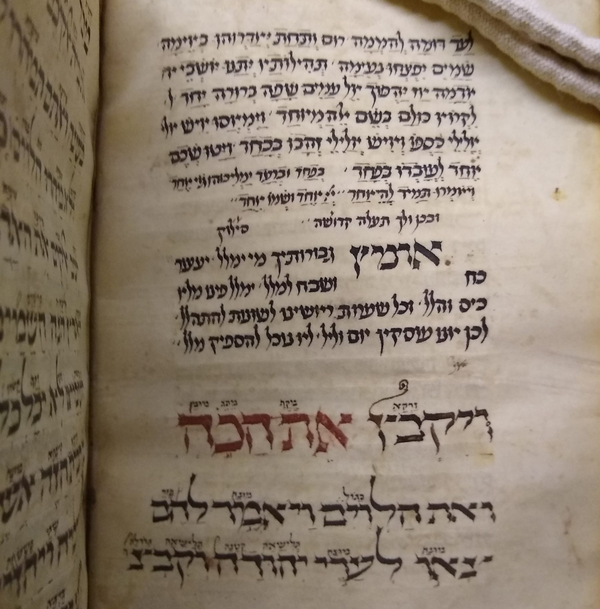

Кантелляция — это система знаков в иврите, позволяющая соблюдать правильные интонации при чтении и пении Танаха, еврейской Библии.

Письменные описания знаков кантелляции

Письменные описания знаков кантелляции (теами́м):

1. Атнах — дыхательный. Пауза, равная по значению двоеточию или точке. 2. Гереш — изгоняющий. Короткий, резкий, нисходящий оборот, «выталкивание» голоса. Сопоставим с запятой. 3. Гершаим — двойное изгнание. Обозначает паузу средней силы, «выталкивая» или завершая мелодическую фразу коротким, нисходящим оборотом. 4. Зарка — разбрасыватель. «Изгибает» голос, подобно своей форме. 5. Закеф гадоль — большой подниматель. Мощный восходящий акцент, который поднимает голос на заметную высоту; создаёт важную смысловую и мелодическую паузу в первой половине стиха; Является ключевым элементом в понимании синтаксической структуры библейского предложения. 6. Закеф катон — малый подниматель. Создает восходящую интонацию и паузу, достаточную для отделения частей фразы, но не перегружающую мелодию.

Chanting the Torah Through the Centuries [Электронный ресурс] // Сolumbia University Library. — URL:https://blogs.library.columbia.edu/jewishstudiesatcul/2021/02/28/chanting-the-torah-through-the-centuries/ (дата обращения: 19.11.2025).

Невменная запись стала мостом на пути от сугубо устной и жестовой передачи песнопений, где точность была предельно низкой а процесс запоминания трудоемким и длительным, до прообраза современной системы нотации, созданной Гвидо Аретинским в XI веке

Айнзидельн, Монастырская библиотека, Кодекс 121 (1151), стр. 007. Градуал — Последования Ноткера. Написан в Айнзидельне (примерно в 960-970 годах), предположительно, для третьего аббата монастыря.

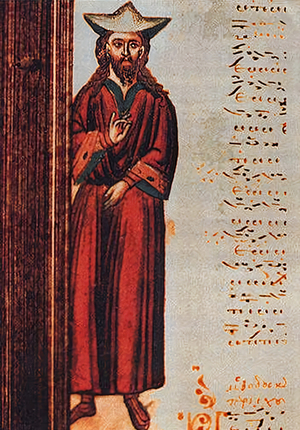

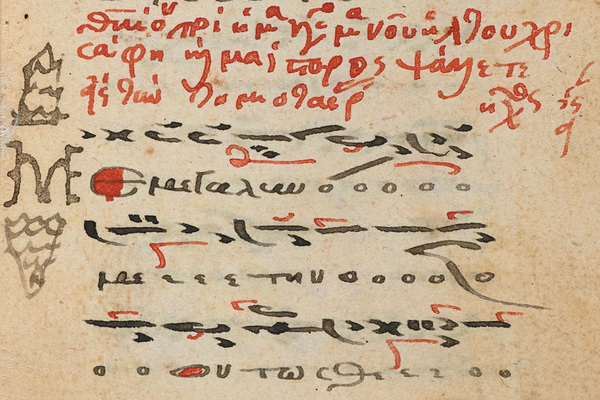

В Византийском пении тоже существовала своя система нотописи, она также была невменной.

Даже сегодня Византийская песенная традиция не исчезла. В православной культуре она трансформировалась в знаменный распев. «Он продолжает звучать в старообрядческих храмах, а также в отдельных приходах господствующей церкви, например в московском храме Покрова в Рубцово» Также в некоторых храмах все еще можно услышать современные интерпретации византийского распева.

История византийского пения [Электронный ресурс] // Arzamas.Academy. — URL:https://arzamas.academy/materials/882(дата обращения: 19.11.2025).

Святой Иоанн Кукузель, изображённый на музыкальной рукописи XV века из монастыря Мегисти Лавра, гора Афон, Греция | Византийская нотация (рукопись Sloane 4087, XVI–XVII вв.)

Национальная библиотека Греции, манускрипт 2458, 1336 г. от Р.Х., л. 3 об., фрагмент (копия), записанный поздней средневизантийской нотацией.

4. Изобретение нотоносца и Гвидонова рука

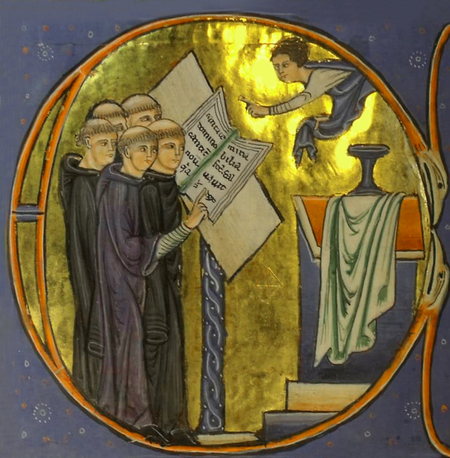

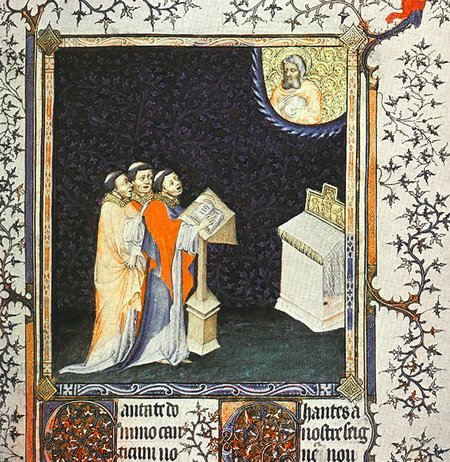

Вустерский Псалтырь. Создан между приблизительно 1220 и 1230 годами для Бенедиктинского приората | Псалтырь герцога Беррийского — на странице приведены начальные слова Псалма 98 (97) (фрагмент)

Церковный хор — это голос Бога. Он им управляет, и отступать от канона недопустимо.

«Ибо один говорит: „Так меня научил магистр Трудо“, другой добавляет: „А я так выучил это у магистра Альбина“, а третий: „Верно, магистр Соломон поёт это совсем иначе“. И дабы не задерживать вас дальнейшими тщетными примерами, редко случается, чтобы трое сошлись в одном песнопении. Ибо, поистине, пока каждый предпочитает своего наставника, существует столько же вариантов пения, сколько в мире Магистров».

Иоганнес Котто (Джон Коттон или Иоганнес Аффлигемский) «О музыке с тонарием», ок. 1100 г.

Монахи, поющие службу по Оливетанскому градуалу. Италия (Ломбардия), ок. 1439–1447 гг. Йельский университет, Библиотека редких книг и рукописей Бейнеке, MS 1184

Монахи, поющие в инициале «K» из хоровой книги Бартоломео Госси да Гальярте (или его круга) 1476 г.

Папа Римский святой Григорий управляет хором. Витраж из Епископального собора Святой Марии в Эдинбурге (освящен в 1879 году)

«Гусиная книга» (Gänsebuch). Библиотека и Музей Моргана, MS M.905, т. 1, л. 186 об. (фрагмент)

Песнопение гимна «Мария, Господь с тобой» в исполнении Греческого византийского хора под управлением Ликургоса Ангелопулоса

https://oldenglishwordhord.com/2018/12/08/mid-singend/ (дата обращения 18.11.2025)

https://www.youtube.com/watch?v=OqYIYZJvDIE (дата обращения 18.11.2025)