Карта и картография: визуальное проектирование мира в современном искусстве

рубрикатор

- концепция - прямое использование карты - топографический пейзаж - скульптурно-ландшафтный объект - заключение

концепция

Начиная со второй половины ХХ века в гуманитарных и культурологических исследованиях происходит трансдисциплинарный «пространственный поворот», в основе которого лежит смещение акцента на пространство, его интерпретация как носителя социальных, культурных и символических значений. Одним из центральных элементов этого поворота оказывается возрастающий интерес к картографии.

«В эпоху постмодерна расцвет картографической эстетики рассматривается как ответ на доминирование сингулярной картины мира, которая усилилась благодаря технологическим средствам наблюдения и контроля, в то время как осведомленность о других мирах, культурах и системах мышления стала более размытой.» (Моро, 2021)

Карта, традиционно воспринимаемая как утилитарный инструмент для навигации и географического отображения территорий, в современном искусстве трактуется иначе. Она «настойчиво утверждает своё право быть самостоятельной частью живописного полотна» (Алперс, 2018) приобретает новые функции и смыслы, превращается в визуальный язык, через который артикулируются идеи власти, идентичности и личной памяти. Междисциплинарное слияние искусства и картографии оказывается связано и с их феноменологической близостью, основанной на исторически сложившейся фигуре картографа, географа и художника как «целостного познающего субъекта» (Бердигалиева, 2013).

В основе исследования лежит попытка проанализировать то, как картографический модус реализуется в работах современных российских художников. Принцип рубрикации оказывается построен на структуре, предложенной Светланой Алперс. Вначале я рассматриваю прямое включение карт в визуальную структуру произведения. Здесь карта выступает как формообразующий элемент, использующий традиционные визуальные коды — силуэты материков, условные обозначения и типографику — и оказывается связана с политическим, социальным и автобиографическим художественным высказыванием.

Затем я обращаюсь к жанру топографического пейзажа. Ядро этого блока составляют живописные произведения, «сущносто и генетически связанные с картографией: это панорамный пейзаж, или пейзаж-карта, и городской пейзаж, или топографический вид города» (Алперс, 2018). Важными особенностями здесь становятся особенное, конспективное, отношение к изображаемому пространству — панорамный ракурс, дистанцированное наблюдение и нарратив, связанный с исследованием коллективной и личной памяти.

Далее я рассматриваю «произведения трехмерной картографии» (Моро, 2021) — скульптурные объекты, содержательным центром которых выступает ландшафт или его фрагменты. Важной категорией здесь оказывается растворение функциональной роль карты, ее переход «из плоского изображения в скульптуру» (Бердигалиева, 2013).

прямое использование карты

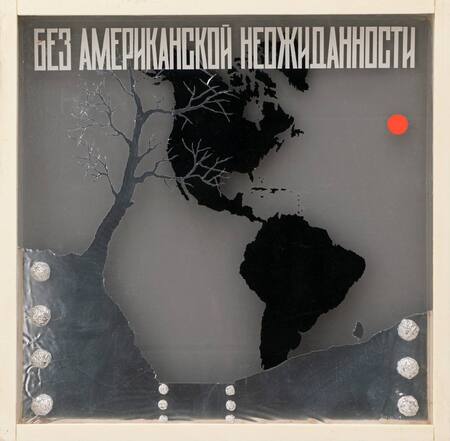

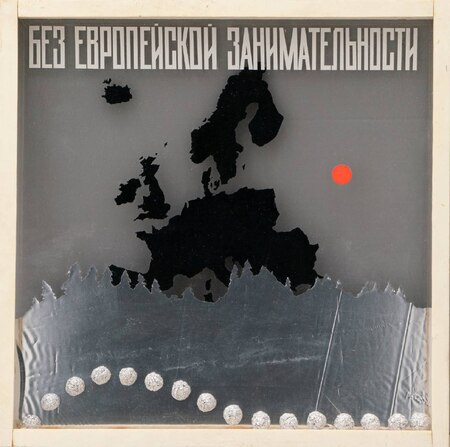

Обращение к картографическому визуальному языку нередко оказывается связано с политическим высказыванием. Поэтому использование карт обнаруживается в работах представителей соц-арта и преемственных ему течений. Важным примером здесь может послужить художественная практика Владимира Мироненко, в которой карта становится лейтмотивом.

Владимир Мироненко. Загадка, 1987

Так, серия «Загадка», где автор впервые обращается к картографии, становится реакцией на глобальные политические процессы — опорными событиями здесь оказываются разгорающаяся перестройка, налаживание отношений между Советским Союзом и Западом, появляющееся ощущение свободы, которое ещё годом ранее невозможно было даже представить. Эта серия, состоящая из 5 работ, разворачивается по формуле, включающей в себя изображение материка, фрагмент пейзажа, текстовый блок и декоративные элементы, напоминающие солнце и пунктирные линии. Картографический мотив становится формообразующим и реализуется как на формальном уровне (через использование визуальных элементов, присущих картам — силуэтов, типографики, пунктирных линий), так и на содержательном — через нарратив, упоминание географических категорий — материков — и намеренное исключение, стирание Советского Союза с поверхности Земли, оборачивающееся концептуальной загадкой, которую автор комментирует так:

«У меня перечисляются все обитаемые материки с присущими им свойствами, но на картах Россия отсутствует. Она, конечно, там есть, но присутствует в ином измерении, перпендикулярно остальному миру. Через несколько лет я оказался жителем Западной Европы и, бродя по тамошним музеям, убедился в том, что действительно никакой России там нет. Ну чем не загадка?» (Смирнов, 2016)

Владимир Мироненко. Наши-ваши, 1988

Подобным образом картографический импульс реализуется и в диптихе «Наши — Ваши». Центральным персонажем здесь вновь оказывается географический силуэт, сохраняются визуальные черты, принадлежащие картам — взгляд сверху, использование текста и условных обозначений. Здесь географический контур СССР оборачивается реакцией на перестройку, становится визуальной метафорой политических и социальных изменений.

Владимир Мироненко. Первая советская кредитная карта. Visa № 1 (Это вам за Ленина), 1989–1990; Первая советская кредитная карта. MasterCard № 1 (Это вам за Сталина), 1989–1990

Дмитрий Цветков. 10 евро, 2000

В диптихе Владимира Мироненко «Первая советская карта» и работе Дмитрия Цветкова «10 евро» карта становится знаком, связанным с размышлением о глобальных мировых процессах и технологических изменениях, и реализуется на двух уровнях, формальном и содержательном, — через каламбур, визуальный и смысловой, построенный на совмещении карты как географического изображения пространства и карты как средства для проведения финансовых операций.

Давид Тер-Оганьян. Черная геометрия, 2010–2024

Картография становится важной категорией и для Давида Тер-Оганьяна, в работах которого она также служит формальным образом для социально-политического высказывания. Так, серия «Чёрная геометрия» состоит из абстрактных силуэтов, при более внимательном рассмотрении оказывающихся изображениями африканских стран. Их чёткие, геометричные края, несоответствующие привычным географическим границам, оборачиваются следом жестоких исторических событий. Полуабстрактное изображение здесь ставится частью постколониального дискурса.

Хаим Сокол. Дыра, 2011

Дмитрий Цветков. Мягкая родина, 2012

Подобным образом обращение к картографическому импульсу реализуется в работах «Дыра» Хаима Сокола и «Мягкая родина» Дмитрия Цветкова. Здесь географически точный силуэт в сочетании с текстильной, подчёркнуто материальной поверхностью оказывается связан с размышлениями о политической истории, становится символом, с одной стороны практически абстрактным, но с другой — концептуально заряженным, почти плакатным.

Давид Тер-Оганьян. Россия, 2004 год, 2004

Подобным образом построена и работа «Россия, 2004 год», в которой не конкретная и упрощённая карта, напоминающая план какой-то абстрактной операции, оказывается комментарием на события, развернувшиеся в Беслане.

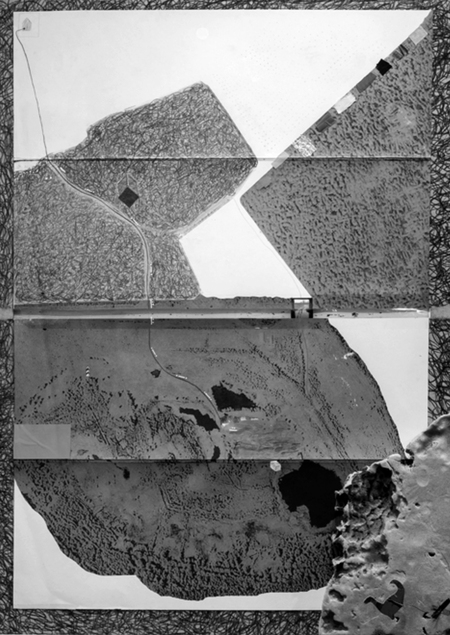

Группа МишМаш. Карты, 2015

Однако картографический импульс обнаруживается не только в социально ориентированных произведениях. Прямое использование карт можно заметить в работах, гораздо более камерных, личных. Так, для многих художников карта становится формой для осмысления и исследования собственной биографии, локально значимых пространств. Характерным примером здесь можно считать серию «Карты» группы МишМаш, в которой художники с помощью коллажа — фотографий и аппликаций — фиксируют значимые для себя природные пейзажи.

топографический пейзаж

Подобное заострённое внимание к окружающему пространству, попытка его зафиксировать, описать и исследовать обнаруживается в топографическом пейзаже — ещё одном векторе, связанном с картографией. В произведениях, относящихся к этому жанру, отсутствует прямое обращение к визуальному языку карты, однако сохраняется центральный элемент — особый характер взаимодействия с изображаемым пространством, сопровождающийся более объективной точкой зрения, которая формально может быть реализована, например, через панорамный взгляд и ракурс сверху.

Личный, камерный мотив лежит в основе художественной практики Егора Плотникова. В центре его работ — места, где художник вырос, имеющие достаточно точную географическую привязку. Важным здесь оказывается обращение к классической пейзажной живописной традиции, которая, сталкиваясь с современной оптикой, переворачивается.

Егор Плотников. Большие перспективы, 2021–2022

Так, в центре серии «Девятнадцать пейзажей с ретранслятором», выстроенной по принципу типологии, главным героем оказывается непримечательный элемент современного урбанистического мира — по определению утилитарный и лишённый эстетической ценности ретранслятор, растворяющийся в окружающем природном ландшафте. Использование традиционной техники масляной живописи и классического способа репрезентации пространства, встраивающегося в один ряд с работами передвижников (через подчёркнутую реалистичность и натуроподобие, линейную перспективу, статичный ракурс) усиливает контрапункт, возникающий как на содержательном, так и формальном уровнях.

Егор Плотников. Девятнадцать пейзажей с ретранслятором, 2018

Обращение к повседневности в сочетании с реалистичным способом репрезентации пространства можно заметить в работах Алексея Каллимы. Так, серия «Серые будни. Яркие мечты» становится размышлением на тему благоустройства городского пространства, однако всё ещё обнаруживает в себе личный мотив — художник тщательно исследует вид из собственного окна.

Алексей Каллима. Елка на Спартаковской из проекта «Серые будни. Яркие мечты», 2013

Важной здесь становится формальная организация, характерная для творческой практики художника — отсутствие чётко выраженного композиционного центра, обилие схожих (по визуальным и смысловым признакам) объектов, равномерно рассредоточенных по всей поверхности холста, включение направляющих (здесь — дорог и следов от колёс). При внимательном рассмотрении композиция оказывается построена на сетке, а чередующиеся элементы (в данном случае — автомобили) оборачиваются знаками. Всё это делает фигуративное и подчёркнуто натуралистичное изображение формально очень близким к карте в её привычном понимании. Эффект усиливается за счёт документальной направленности, точности и внимания к изображаемому ландшафту.

Алексей Каллима. Голуби над Бакунинской, 2013; Лужи на Спартаковской, 2021

Алексей Каллима. Стрелка в Дубровицах, 2020

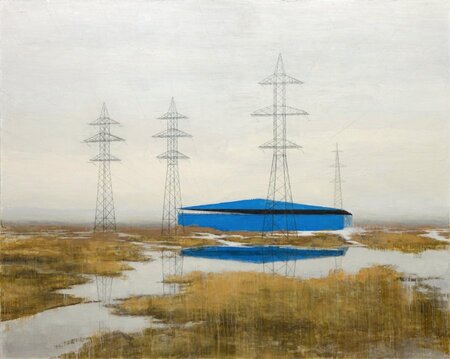

Павел Отдельнов. ТЦ, 2015

Внимание к пространству, привычному и обычно не представляющему интереса, оказывается основой художественной практики Павла Отдельнова. В центре его серий, напоминающих исследование или типологию — «не-места», гетеротопии, городские окраины, опустевшие и частично утратившие свою функциональность объекты инфраструктуры, растворяющиеся в окружающем природном ландшафте. Роль человека здесь оказывается редуцирована, не заметны даже следы его присутствия. Это усиливает впечатление объективного дистанцированного взгляда, строгого, лишённого эмоционального заряда. Эффект остранения дополняется и использованием «принципа смоделированного удалённого взгляда» — основу для живописи составляют снимки и панорамы онлайн-карт.

Павел Отдельнов. Русское нигде, 2020–2021

Павел Отдельнов. Внутреннее Дегунино, 2013–2014

Владимир Потапов. Внутри, 2015–2016

Использование фотографии в качестве основы для живописного полотна становится центральной и для Владимира Потапова. Так, в серии «Внутри» он обращается к репрезентативной характеристике городского пространства, его способности демонстрировать следы исторических изменений. С помощью «анахроничного монтажа», в основе которого лежат архивные фотографии московских улиц разных временных периодов, Потапов размышляет о иллюзорности коллективного сознания, влиянии на него идеологических трансформаций.

Владимир Потапов. Внутри, 2015–2016

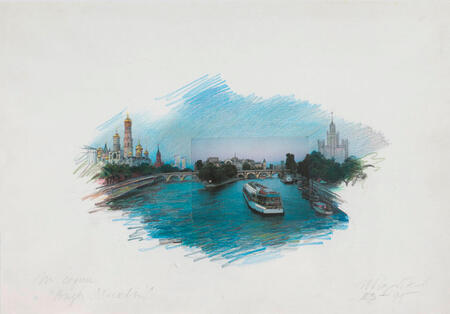

Подчёркнуто коллажная работа с московским пейзажем становится основой серии Ивана Чуйкова «Виды Москвы», в центре которой лежит пространственная загадка, подмена, выраженная через совмещение туристических открыток разных европейских городов, наложенных на московские пейзажи. Формально этот приём выражается и в столкновении двух медиумов — карандашной цветной графики и промышленной фотооткрытки. Несовпадение (формальное и содержательное) становится центральным, в результате возникает новое фиктивное, нереальное пространство, тем не менее обнаруживающее внутри себя подчёркнуто натуралистичные, достоверные элементы.

Иван Чуйков. Виды Москвы, 1993

скульптурно-ландшафтный объект

Ещё одним вектором, связанным с художественным переосмыслением пейзажа, становится создание скульптур и объектов, содержательным центром которых выступает ландшафт или его фрагменты. Важными здесь оказываются на первый взгляд противоположные категории — объём и пространственные характеристики объекта — с одной стороны максимально отдаляют его от карты и живописного пейзажа, развивающихся на плоскости, а с другой — формируют несколько точек входа, обеспечивают разнообразие возможных ракурсов для зрителя, оказываются предметным выражением концепции мэппинга. Таким образом, скульптурный ландшафтный объект оказывается логичным продолжением картографической и топологической изобразительных традиций, поскольку в его основе обнаруживаются черты, присущие как одному, так и другому способу репрезентации пространства.

Иван Чуйков. Панорама-2, 1976

Иван Чуйков. Дорожный знак II, 1973

Важными примерами здесь становятся живописно-скульптурные объекты Ивана Чуйкова, в которых пространство, унифицированное, неконкретное, оказывается сведено до формулы — лаконичного, полуабстрактного высказывания, основанного на бытовом визуальном впечатлении и его графическом и объёмном переосмыслении (таким впечатлением может быть, например, выхваченный взглядом дорожный знак). С формальной точки зрения объекты оказываются построены по принципу свободного наложения плоскостных и объёмных элементов на строгую геометрическую структуру, а эффект иллюзии пространства может быть обнаружен при приложении некоторого усилия.

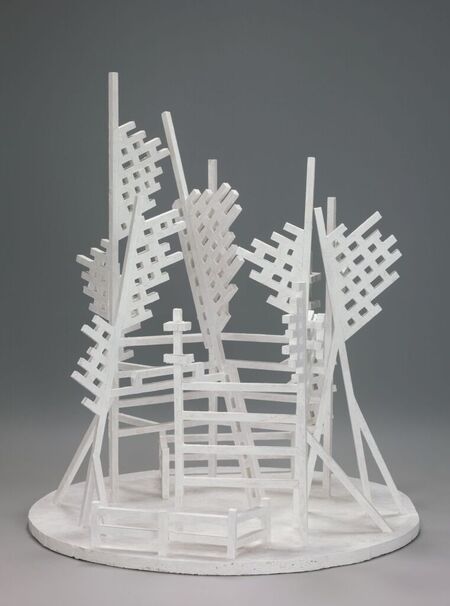

Игорь Шелковский. Лес, 1975

Сведение визуальных впечатлений, основанных на восприятии ландшафта, как городского, так и природного, до абстракции, формулы лежит в основе скульптур Игоря Шелковского. Так, его рельеф «Лес» становится лаконичным (с точки зрения разнообразия изобразительных средств) объёмным воплощением фрагмента абстрактной, сведённой до уровня концепции топологической карты. Здесь система условных обозначений — объёмных цилиндров и плоскостных кругов, покрашенных в разные оттенки зелёного, сопровождается панорамным взглядом сверху, а эффект близости к карте усиливается экспозиционным решением — рельеф, подобно классической картине и карте, размещается на плоскости стены.

Игорь Шелковский. Город, 2008

Игорь Шелковский. ГОРОД-ДОРОГ, 2017

Рельеф «Город» и серия объектов «ГОРОД-ДОРОГ» формально оказываются организованы схожим образом. Здесь ритмичная система абстрактных объёмных элементов на первый взгляд представляется максимально далёкой от фигуративности, однако при внимательном рассмотрении в названии обнаруживается подсказка, с помощью которой геометризированные формалистские объекты оборачиваются воплощением визуальных впечатлений, возникающих в городской среде.

Иван Горшков. Мои родные милые места, 2019

Сложная система взаимоотношений зрителя с материальной объёмностью скульптуры, разворачивающейся в пространстве и трудностями в её идентификации, лежит в основе серии «Мои родные милые места» Ивана Горшкова. Здесь важной оказывается визуальная близость к диораме, выраженной в плоскостной структуре ландшафта и включении в него разнородных элементов, использовании характерных для диорам современных синтетических материалов — пенополистирола, пластмассы, резины. Такая подчёркнутая наивность формы в совокупности с хаотичной, неиерархичной структурой нарратива составляет основу для пейзажа, который, напоминая сцену из виртуальной 3D-реальности, становится размышлением на тему современности, стирания границы между цифровым и физическим миром.

заключение

Таким образом, в современном российском искусстве картографический импульс оказывается связан с несколькими категориями — на формальном уровне ключевыми здесь становятся буквальное использование карты, обращение к жанру топографического пейзажа, создание скульптурных ландшафтных объектов. На содержательном уровне — картографические модели реализуются в проектах, связанных с политическим или автобиографическим высказыванием и исследованием современного пространства, через типологию, обращение к историческому прошлому, кодирование и сведение визуальных впечатлений от ландшафта до уровня абстракции, размышление об особенностях виртуального и физического мира.

Светлана Асперс. Картографический импульс в голландском искусстве XVII века // Мир образов. Образы мира. Антология исследований визуальной культуры. Ред.-составитель Н.Мазур. СПб: Новое издательство.2018. сс. 172-195

Алия Бердигалиева. Художник и карта. К вопросу об отношении искусства и картографии // Художественный журнал. — 2013. — № 90. (https://moscowartmagazine.com/issue/7/article/90, дата обращения 18.05.2025)

Simonetta Moro. Mapping Paradigms in Modern and Contemporary Art; Poetic Cartography, 2021

Николай Смирнов. Метагеография. Пространство — образ — действие: специальный проект VI Московской биеннале современного искусства. — Москва: Государственная Третьяковская галерея, 2016. — 283