Перформанс в выступлениях «Поп-механики» 1980-х годов

КОНЦЕПЦИЯ

Performance studies обычно обращаются либо к театральным постановкам, либо к жанру современного искусства. По мнению американского исследователя Филипа Аусландера, который исследует глэм-рок через перформативную оптику, музыкальные выступления зачастую оказываются незамеченными и не попадают в поле зрения исследователей перформанса [Auslander, 2006. С. 2–5].

Советский рок 1980-х годов — уникальное явление, так как он совмещает в себе тягу к зарубежному року, покорившему весь мир, и одновременно с этим интроспективный взгляд на собственную культуру, авангард начала века. Мне интересно рассмотреть это музыкальное явление с точки зрения перформативного искусства, обращаясь к выступлениям «Поп-механики». Курёхин, который в этом исследовании, выступит главным персонажем как «Капитан» множественных акций и экспериментов, выделял, что ему важно «общее построение того, что происходит на сцене, не только музыкальными средствами но и визуальными» [«Товарищи: весь этот джаз» («Comrades: all that jazz», реж. Р. Дентон, 1985)]. Таким образом, я ставлю перед собой задачу проанализировать выступления через перформативную оптику, провести визуальный анализ, найти точку соприкосновения двух жанров — перформанса и музыкального выступления.

Ключевой вопрос исследования: как именно «Поп-механика» использует визуальные и перформативные средства выразительности для формирования художественного замысла? Моя гипотеза заключается в том, что с помощью красочного, масштабного, эклектического действия, его специфической организации и подачи, Сергей Курёхин, во-первых, создает некий «новый фольклор» эпохи постмодерна, деконструирует, приравниваемую здесь к фольклору поп-культуру, а, во-вторых, здесь впервые обращается к феномену стёба, к которому еще больше приблизился уже в 90-х годах, как в своей творческой, так и в публичной деятельности.

Отбор материала был произведен с целью захватить как можно больше материала из 1980-х годов, однако было принято решение не захватывать 1990–1996 гг., вследствие изменения политической ситуации в стране и выхода «Поп-механики» за пределы советского союза», например в Финляндию, Германию, США и т. д. В своем исследовании я опираюсь на несколько статей искусствоведов, в сфере интересов которых либо performance studies, либо советский и/или зарубежный рок, либо совмещение обеих сфер.

Исследование разделено на рубрики, каждая из которых посвящена аспекту анализа. Разделы частично были вдохновлены опросником для анализа перформанса авторства Патриса Пэвиса [Pavis, 2005]. Рубрики я выделяю следующие: 1. Эстетические принципы, 2. Перформер и группа, 3. Перформер и роль, 4. Перформер и зрители, 5. Музыка и перформанс.

1 ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ

Металлургический/индустриальный цех «Поп-механики», слева — фильм «Товарищи, весь этот джаз», 1985 г.; справа — выступление «Поп-механики» на «Музыкальном ринге», 1987 г.

В самом названии «Поп-механики» уже есть намерение к деконструкции поп-культуры. На сцене во время выступления перемешивается множество образов. Сам Курёхин на «Музыкальном ринге» говорил, что пишет музыку не для будущих поколений, а просто повторяет уже сделанное. Один из зрителей метко называет этот подход «коллажным», по аналогии с работами Уорхола. И правда, во время выступление действие приближается к босхианскому хаосу, оно эклектично, вызывает ассоциации с вакхическим ритуалам, карнавалом. На одной сцене смешиваются животные, разные религии, авангард начала века, картины «новых художников», завод и многих других выхваченных из советской действительности образов.

Выступление «Поп-механики» на фоне работ «Новых художников», конец 1980-х гг. Архив Джоанны Стингрэй.

«Поп-механика» на «Музыкальном ринге», 1987 г.

Липовецкий, анализируя акции «Коллективных действий», выделяет: «Длительное состояние неопределенности, вызываемое „пустым действием“, безусловно имитирует ритуальную лиминальность, оформляя КД как мистический или метафизический опыт» [Липовецкий, 2021]. Участники акции знали лишь то, что происходит вокруг них, не видели одновременно общей картины. Концерты «Поп-механики» почти не репетировали, единственный, кто целиком видел общую картину был Курёхин. Но, в отличие от акций концептуалистов, действие складывалось последовательно и в одном месте, таким образом разворачивалось из одной точки, «эпическим полотном», карнавалом или дионисийским шествием, как замечают многие исследователи.

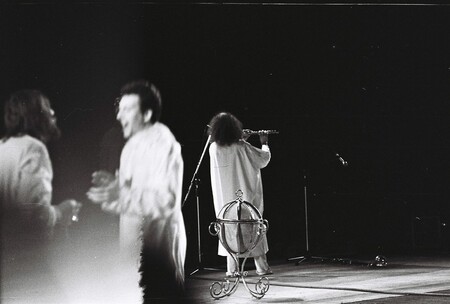

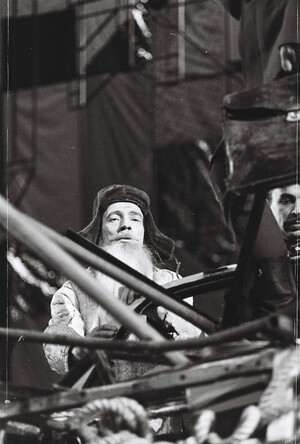

Концерт Поп-механики, конец 1980-х гг. Архив Джоанны Стингрэй.

Концерт «Поп-механики», конец 1980-х гг. Архив Джоанны Стингрэй.

Впечатление от выступлений можно сравнить и со сном/кошмаром, где есть гротескные образы животных, отчасти линчевского великана Олега Гаркуши, авангардно-пророческой (ассоциация, которая появляется из-за белых одежд) фигуры Сергея Летова, беременной укротительницы удавов, индустриального цеха, производящего страшные звуки при помощи металла, и множества костюмированных персонажей.

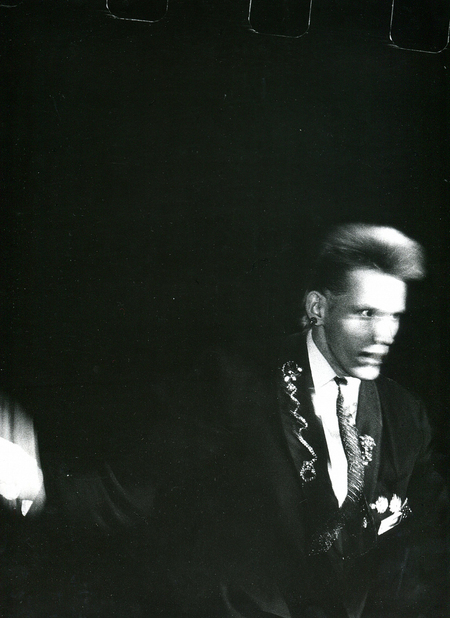

Олег Гаркуша на концертах «Поп-механики», слева — год неизвестен, архив Сергея Курёхина. Справа — ок. 1986–1989 гг., фото Льва Гончарова.

Африка (Сергей Бугаев) с удавом, Тимур Новиков и Сергей Летов с бас-кларнетом, БКЗ «Октябрьский», 1988 г., фото Льва Гончарова.

С другой стороны, всё визуальное переплетение является продуманным монтажом, склейкой мелькающих образов: «в данный ряд [концептуализма в искусстве] закономерно встает и рок культура, бесстыдно и горделиво позирующая в своей неадекватности (ускользает от эстетической оценки, согласно критериям исполнительского, и вокального, и поэтического мастерства): оно есть практическое исследование необходимости этакой несостоятельности постмодерного массового сознания» [Курбановский, 2000].

2 ПЕРФОРМЕР И ГРУППА

Концерт «Поп-механики», 1986 г., Архив Сергея Курёхина.

Лицедеи и пионеры-горнисты. Концерт «Поп-механики», БКЗ «Октябрьский», 1988 г., фото Льва Гончарова.

На сцене люди разделяются на группы, так например на «Музыкальном ринге» отдельно стоят индустриальных цех, отдельно — рокеры, отдельно — классический ансамбль. Групповая роль помогает абстрагироваться от содержания, создает образ.

Финалистки первого ленинградского конкурса красоты, посередине — Африка (Сергей Бугаев), БКЗ «Октябрьский», 1988 г., фото Льва Гончарова.

Однако некоторые персонажи ускользают от групповой идентичности, возвышаются над остальными, как например, на кадре выше — Африка стоит среди финалисток «конкурса красоты».

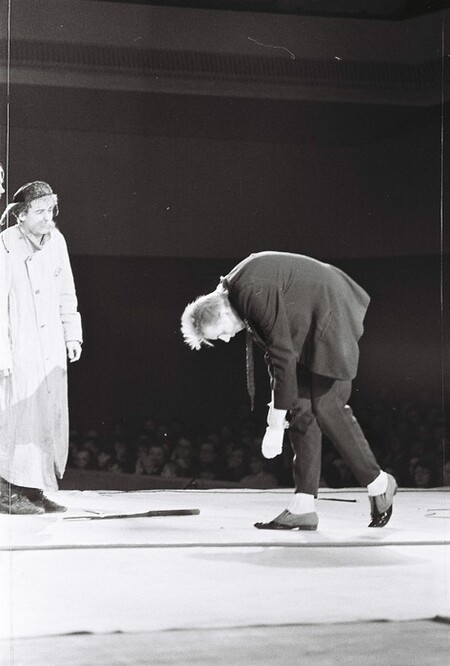

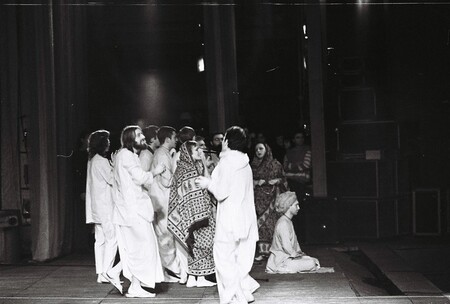

Слева — кришнаиты и Сергей Летов с флейтой. Справа — кришнаиты. БКЗ «Октябрьский», 1988 г., фото Льва Гончарова.

Благодаря оппозиции человек/группа возникает целостность, мы видим глав творящегося карнавала.

3 ПЕРФОРМЕР И РОЛЬ

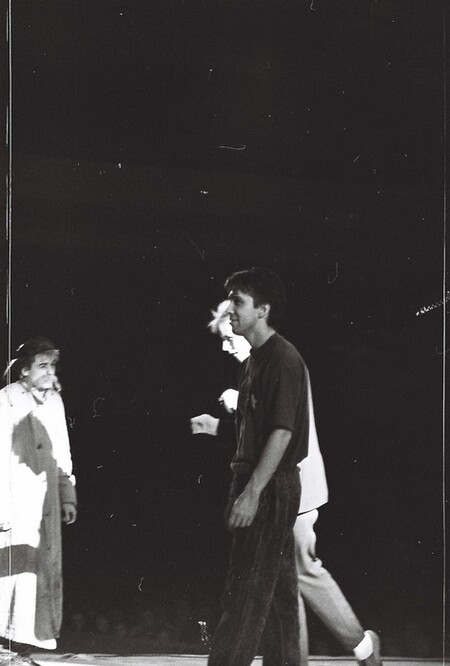

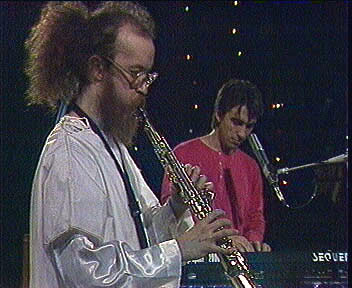

Сергей Летов и Сергей Курёхин на «Музыкальном ринге», 1987 г.

Летов, извечно выступающий в белом балахоне, сказал в ответ на просьбу объяснить его странный вид, что белый — цвет нуля в авангарде, и это был осмысленный (правда, прозвучало это с усмешкой) выбор. Здесь интересно совмещение образа пророка, Иисуса даже, особенно если учитывать, что он еще и босой, и авангардного начала, которое стремится развенчать былые верования. Можно сказать что здесь его наряд — эдакое богохульство, он — новый пророк. Тем не менее, авангард он упоминает с усмешкой, пытаясь развеселить аудиторию.

«Художник <…> инсценирует, как бы делает вид, что он играет спектакль или участвует в ритуальном действии. В этих инсценировках (представляющих собой инсценировки инсценировок) реализуется категория „как будто бы“» [Липовецкий, 2021, (цит. по Шахадат, 2017)]. Так и Летов здесь метаиронически отыгрывает персонажа, создаёт образ отыгрывающего образ.

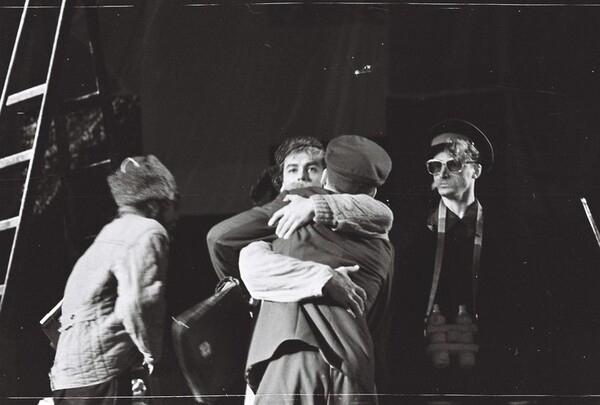

Лицедеи, концерт «Поп-механики», БКЗ «Октябрьский», 1988 г., фото Льва Гончарова.

Некоторые перформеры играют себя, как например Кола Бельды, якутский эстрадный певец, но здесь тоже важно понимать несколько слоев. Выступая как Кола Бельды, он надевает определенную маску, а выступая в поп-механике, она удваивается: он играет эстрадного певца Колу Бельды, выступающего как Кола Бельды в абсурде происходящего концерта «Поп-механики».

«Лицедеи» и Кола Бельды, Концерт «Поп-механики», БКЗ «Октябрьский», 1988 г., фото Льва Гончарова.

Еще среди персонажей концерта буквально есть «Лицедеи» (что значит «актеры»), на фото выше они окружают Бельды, усиливая впечатление играющих играющих роль.

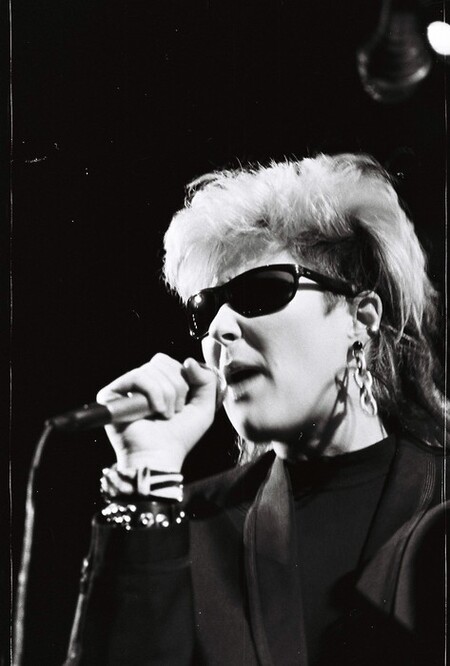

Джоанна Стингрэй, концерт «Поп-механики», ок. 1986–1989 гг., фото Льва Гончарова.

Таким образом, по всем законам концептуализма, «действительность развоплощается и воспринимается воспринимается исключительно как продукт означивающей деятельности, совокупность текстов, встроенных друг в друга» [Курбановский, 2000]. Роль воспринимается не как искреннее выступление, не как личный опыт, а как знак, символ. Благодаря этой дистанции рождается и место для иронии.

4 ПЕРФОРМЕР И ЗРИТЕЛИ

Беременная укротительница удавов, кришнаитка, Тимур Новиков и Африка (Сергей Бугаев), БКЗ «Октябрьский», 1988 г., фото Льва Гончарова.

«Человек, который попадает на концерт Поп-механики, <…> должен сидеть открыв рот и ничего не понимать что происходит, забыв вообще всё что происходило вокруг, где он как и что» [«Comrades: all that jazz», реж. Р. Дентон, 1985].

Лучницы. Прыжок Сергея Курехина. Позади — Борис Райскин (виолончель), Алексей Вишня (гитара) и др., БКЗ «Октябрьский», 1988 г., фото Льва Гончарова.

Такое отношение к зрителю свойственно еще Антонену Арто с его «театром жесткости»: " В театре жестокости зритель находится посередине, тогда как зрелище окружает его со всех сторон… Я предлагаю театр, где физически неистовые образы размалывают и гипнотизируют чувственную сферу…» [Курбановский, 2000 (цит. по Арто, 1993)]. Позиция по отношению к зрителю враждебная, в попытке его то ли активировать, то ли самому как автору произведения быть наиболее влиятельным, аутентичным, прямым в своем высказывании. На кадре выше лучницы целятся в зрительный зал, ломая четвертую стену, выказывая эту враждебность.

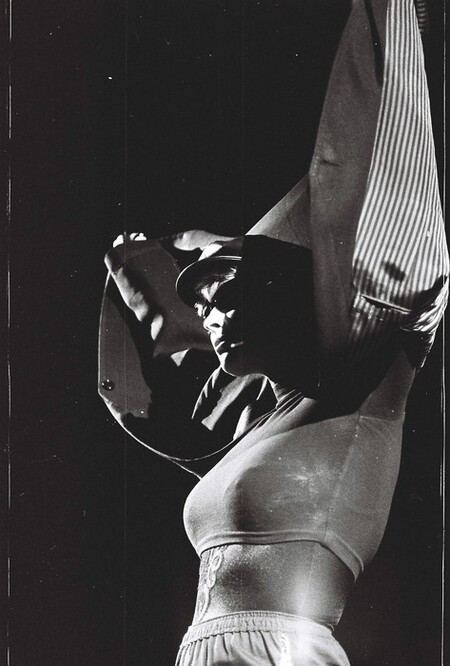

Первый ленинградский конкурс красоты. Победительница. БКЗ «Октябрьский», 1988 г., фото Льва Гончарова.

Обращение к поп-культуре выявляется и в игре со зрительскими ожиданиями. На концерте в 1988 году Курёхин устраивает «Первый городской конкурс красоты», выводя 30 девушек в купальниках на сцену, заигрывая с исключительностью такого события для советского человека, устраивает шоу. Однако это не только провокация, обращение к чему-то зарубежному, но и фольклорный образ, уличная мечта.

5 МУЗЫКА И ПЕРФОРМАНС

«Вся музыка, которую исполняет сегодня ансамбль „Популярная механика“ — это музыка о любви, от начала и до конца» — Сергей Курёхин на «Музыкальном ринге», отвечая на обвинения в отсутствии содержания, формализме.

слева — Курёхин дирижирует, год неизвестен. справа — Курёхин дирижирует «Поп-механикой» лежа, ок. 1987–1989 гг., фото из архива Сергея Летова.

Музыканты, приглашенные выступать в «Поп-механике», не знали, что будет происходить в итоге на сцене. Курёхин давал общие инструкции, иногда сводившиеся к одному слову, как например: 1. Чайковский, 2. Штокхаузен, 3. Играем рок, 4. Секс, 5. Слоны **** [спариваются], 6. Разное, 7. Хаус, 8. Все сначала. [Кушнир, 2011] Здесь же стоит сказать о дирижировании, изобретенном «Капитаном»:

«Я акцентирую все на себе. Я придумал определенную систему жестов, которые музыканты мои знают хорошо, и знают, что им нужно играть, когда я делаю так или так. Если я подпрыгнул ногой кверху левой, значит надо играть, скажем, Шостаковича. Когда я подпрыгнул ногой правой — значит надо играть немного джаза, бибопа…» [«Comrades: all that jazz», реж. Р. Дентон, 1985]

Сергей Курёхин, Концерт «Поп-механики», Мёрс, Германия, 1989 г., фото Ханса Кумпфа.

Его дирижирование — элемент образа «Капитана», раскрепощение тела, выход из академического в телесное, эгоцентричное сосредоточение силы, не урегулированное привычными рамками отношений между дирижером и оркестром. Он именно что «Капитан», и все выступающие знают, чего от них ждет «Капитан», когда вытворяет тот или иной жест.

Сергей Курехин и Кола Бельды. Позади — ритм-секция Поп-Механики. 1988 г., архив Сергея Летова.

«Дело в том, что композитором до сих пор назывался человек, который более или менее умело монтирует звуки. А я в общезвуковую ткань включаю область визуальную. И там, где, скажем, музыкальная фраза заканчивается и мне нужен переход в другое качество, я дополняю это качество каким-то визуальным действием. То есть я строю произведение только по психологии формы. Есть определенная форма, есть несколько языков, которыми я пользуюсь в данной программе. И я выстраиваю форму так, чтобы эти языки логично переходили один в другой. Поэтому композитором в традиционном смысле назвать меня трудно. Равно как и режиссером. Это просто я и моя „Поп-механика“. Зрелище, которое несет энергетический заряд со знаком плюс…» — Сергей Курёхин на передаче «Музыкальный ринг»

То есть здесь перформанс и музыка не только равнозначны, они еще и лежат в одной плоскости, являют собой одно и то же, равны не по статусу, а по своему существу.

Курёхин играет на фортепиано, год неизвестен. Архив Сергея Курёхина.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследования моя гипотеза об эклектичности, монтажности и коллажности выступлений «Поп-механики» подтвердилась. Курёхин, деконструируя популярную культуру, создает новый/современный фольклор. Также во всех играх с масками, образами и отношением к зрителю можно предвидеть «стёб», к которому Курёхин уже основательно перейдет в 90-е годы («Ленин-гриб» и т. д.).

Для него перформативные и музыкальные средства выразительности являются взаимозаменяемыми, равноценными. И то, и то позволяет обрамить набор платоновских образов-идей, формирующих содержание концертов «Популярной механики» и продолжающих традицию мысли концептуального искусства.

Арто А. Покончить с шедеврами // Арто А., Театр и его двойник: с приложением текста Театр Серафима. Пер. с франц. Исаев С. А., М: Мартис, 1993.

«Товарищи: весь этот джаз» («Comrades: all that jazz», реж. Р. Дентон, 1985)

Курбановский А. А. Никто отсюда не выйдет живым: Антонен Арто и аспекты перформативного искусства // Курбановский А.А., Искусствознание как вид письма: Сборник статей. СПб: Борей-Арт, 2000. С. 143-152.

Кушнир А. (2011) Безумная механика русского рока [транскрипт публичной лекции]// www.xomusic.wordpress.com URL: https://xomusic.wordpress.com/2011/09/29/kushnir-kurekhin/ (дата обращения: 17.11.2025).

Липовецкий М. Спектакли свободы. Перформативные практики позднесоветского андеграунда / М. Липовецкий // Koinon. 2021. Т. 2, № 2. С. 106–141.

Шахадат Ш. Искусство жизни: жизнь как предмет эстетического отношения в русской культуре XVI–XX веков / пер. с нем. А. Жеребина. М. // Новое литературное обозрение. 2017. С. 432.

Auslander P. Performing glam rock: gender and theatricality in popular music. Michigan: The University of Michigan Press, 2006.

Pavis P. Part nine: Analysing performance // Performance Analysis: an introductory coursebook. London: Taylor & Francis e-Library, 2005.

www.letov.ru URL: https://www.letov.ru/sergei.html?_gl=115zo20q_gaMTYxNzI4MDE2LjE3NjMyOTIwMTQ._ga_8RVQJXCTB6*czE3NjMyOTU4ODQkbzIkZzEkdDE3NjMyOTU5MjEkajIzJGwwJGg4MjMyNTIyMDY. (дата обращения: 16.11.2025).

«Капитан» Сергей Курёхин (2025) Поп-Механика в ленинградском СКК им. Ленина, 08.03.1988 / фрагмент // VK URL: https://vk.com/video-57376524_171383126 (дата обращения: 17.11.2025).

Новейшая история. Сергей Курехин. Поп-Механика // www.sobaka.ru URL: https://www.sobaka.ru/oldmagazine/glavnoe/10754 (дата обращения: 17.11.2025).

www.vladey.net URL: https://vladey.net/ru/lot/5715 (дата обращения: 17.11.2025).

www.joannastingray.com URL: https://www.joannastingray.com/ (дата обращения: 17.11.2025).

Bitches Brew формы музыки (2024) Сергей Курёхин и Поп-Механика — в программе Музыкальный ринг [1987] [запись телепрограммы]// VK URL: https://vk.com/video-170717135_456239389 (дата обращения: 17.11.2025).

‘Popular Mechanics’ Moers, 1989 // www.e-e.eu.com URL: https://www.e-e.eu/Pop-Mekhanika-1989/index.htm (дата обращения: 19.11.2025).

VK URL: https://vkvideo.ru/video158063974_456243552 (дата обращения: 19.11.2025).

Безумная механика русского рока: лекция Александра Кушнира о Сергее Курехине // www.xomusic.wordpress.com URL: https://web.archive.org/web/20120708233102/https://xomusic.wordpress.com/2011/09/29/kushnir-kurekhin/ (дата обращения: 19.11.2025).

Архив музея Сергея Курёхина URL: https://archive.kuryokhin.net/archive/concerts/ (дата обращения: 19.11.2025).