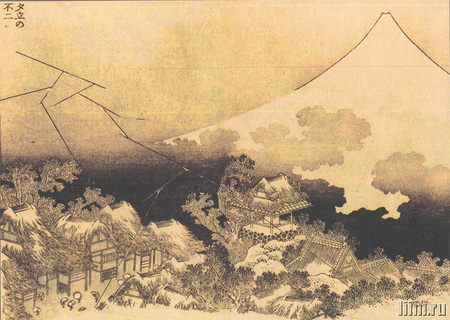

Грани: переживание разрыва в чувственном опыте Хокусая и Фридриха

Рубрикатор

- Введение

- Общее: Порог как универсальная категория эстетического опыта

- Особенное: Визуальные стратегии границы в японской и немецкой традиции

- Единичное: Работы Хокусая и Фридриха

- Заключение

- Список источников

Концепция

В эстетике существует понятие, объединяющее чувственное и метафизическое измерения человеческого опыта — это понятие порога. Порог — это ситуация предельности, момент обострённого восприятия, когда видимое утрачивает самоочевидность, а пространство перестаёт восприниматься как безопасное. Такое состояние характеризуется напряжением между присутствием и исчезновением, между воспринимаемым миром и иной реальностью, лежащей по ту сторону чувственного опыта.

1. Гурбуз Доган Эксиоглу, «Пропасть», 2. Фредерик Эдвин Чёрч, «Пейзаж дня» (1857)

Феномен человека перед лицом стихии выступает в качестве общего аналитического поля. Образ фигуры на границе мира и бездны становится выражением предельной точности переживания собственного существования. Через композицию и направление взгляда в таких сценах прослеживается, как художественная культура формирует опыт границы не только как пространственное, но и как внутреннее состояние. Особенное проявляется как устойчивый визуальный мотив края: обрыв, кромка утёса, выступ, туман, рвущий горизонт. Эти образы встречаются в разных культурах и эпохах и сохраняют общую структурную функцию, несмотря на различия в эмоциональной тональности. В них отсутствует событие в привычном смысле — остаётся только состояние. Взгляд устремлён в разрыв, туда, где исчезает определённость. Мотив края формирует пространственную интонацию: место, где пребывает фигура, становится границей между видимым и невыразимым.

Частный уровень исследования охватывает две художественные системы — японскую гравюру Кацусики Хокусая и немецкую романтическую живопись Каспара Давида Фридриха. Несмотря на различие культурных кодов, обе обращаются к пороговому состоянию как к эстетической категории. У Хокусая это пространство под нависающей волной, в котором лодка — лишь точка присутствия в безбрежной стихии, или неподвижный горизонт, уходящий в безмолвие. У Фридриха фигура обращена лицом к туманному пространству, в котором исчезает перспектива: спина человека становится границей восприятия неба, света, пустоты. В обоих случаях пространство функционирует как структура опыта: не столько описывает событие, сколько выражает внутреннее самоощущение.

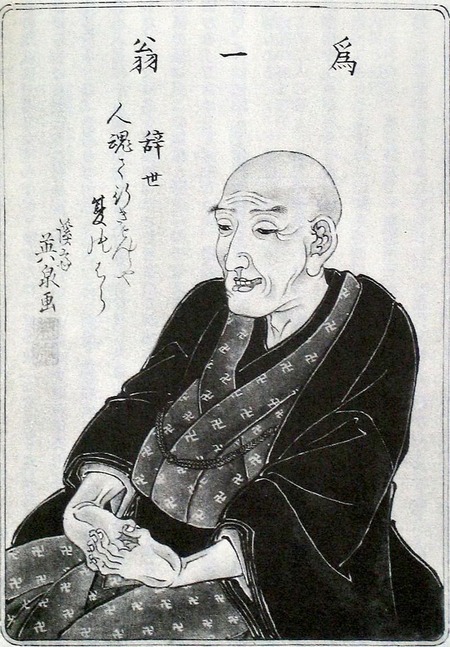

1. Кэйсай Эйсэн, «Портрет Кацусики Хокусая» 2. Каролина Бардуа, «Портрет Каспара Давида Фридриха» (1810)

Цель исследования — выявить, каким образом образ порога и разрыва в визуальном искусстве становится способом организации чувственного опыта. Для этого анализ строится на трёх уровнях: через категорию предела, через мотив обрыва как композиционную структуру и через их конкретное воплощение в произведениях Хокусая и Фридриха. Предполагается показать, что в момент утраты опоры возникает особое видение — напряжённое, открытое, восприимчивое одновременно к присутствию и отсутствию.

[01] Природа. Символизм. Духовность.

Природа издавна выступает важнейшим источником эстетического вдохновения и духовных исканий в искусстве. Ещё в античной и возрожденческой традиции природа воспринималась как идеал красоты и совершенства, в котором художники пытались узреть отражение божественного начала. Так, философы и мастера эпохи Возрождения (Леонардо да Винчи, Микеланджело и др.) подчёркивали, что истинная красота природы возвышает душу человека и приближает его к постижению высшей, божественной красоты.

В. С. Соловьёв в эссе «Красота в природе» также отмечал, что «философия искусства зиждется на эстетике природы». [1] А сами художники, изображая природные объекты, привносят в них свой мифологический и духовный опыт. Иными словами, в различных культурах складывалась традиция эстетизации природы — наделения ландшафтов, растений и явлений природы символическим смыслом, соотнесённым с мировоззренческими идеалами.

Джон Констебл, этюды, (около 1826)

Цветы, к примеру, во многих художественных школах трактовались как аллегория жизни: их рождение, цветение и увядание ассоциировались с циклом человеческой жизни, быстротечностью красоты и божественным замыслом мироздания.

Джозеф Тёрнер: 1. «Пятая казнь египетская» (1800). 2. «Рыбаки в море» (1796).

Особенно ярко роль природы как проводника духовных смыслов проявилась в эпоху европейского романтизма (конец XVIII — первая половина XIX века). Романтики отреагировали на рационализм Просвещения поворотом к иррациональному, эмоциональному переживанию мира и стремлением обрести утраченные связи человека с естественной средой.

В художественных исканиях романтиков доминировало желание проникнуть за покров видимого мира и показать тайную сущность природы, «чувство присутствия бесконечного, божеского во всем конечном».

1. Каспар Давид Фридрих «Морской берег в лунном свете» (1835–1836) 2. Каспар Давид Фридрих, «Восход луны над морем» (1822)

Одним из центральных мотивов романтического искусства стал мотив «ухода» в природу. Художники и поэты того времени видели в отрешении от городской цивилизации и погружении в дикую среду путь к обретению подлинного себя и Бога.

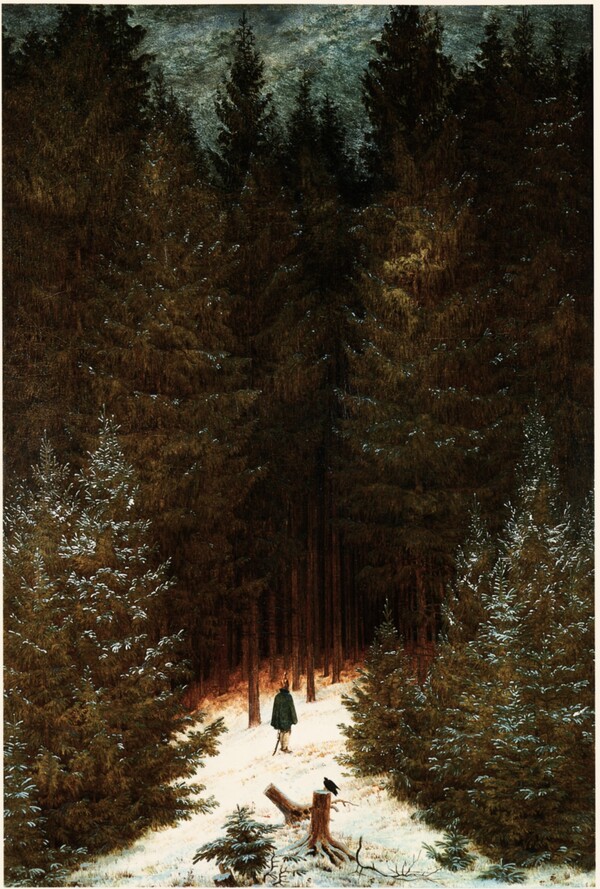

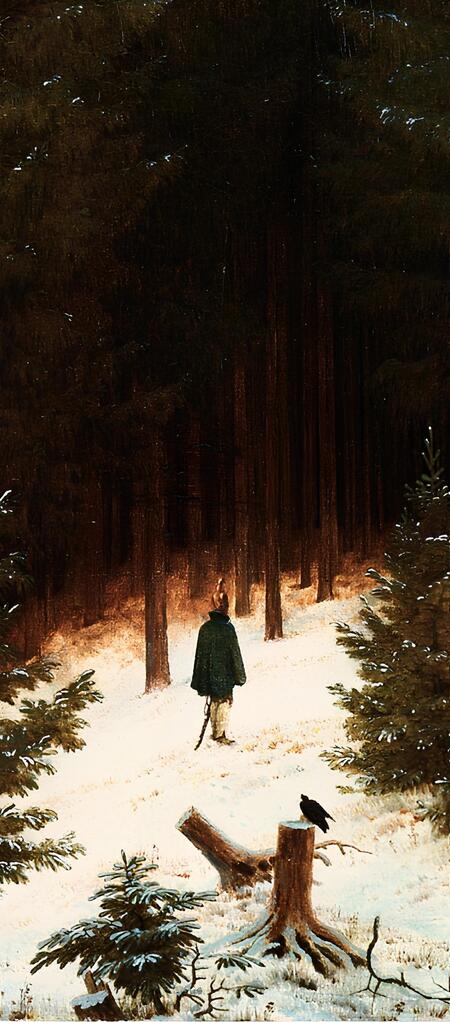

Каспар Давид Фридрих, «Охотник в лесу» (1814)

Примечательный образ «Охотника в лесу» на картине К. Д. Фридриха стал знаковым (emblematic) для этой эпохи: маленькая человеческая фигура на фоне грандиозного природного пространства воплощает одновременно чувство собственной ничтожности перед бесконечностью и глубочайший духовный трепет.

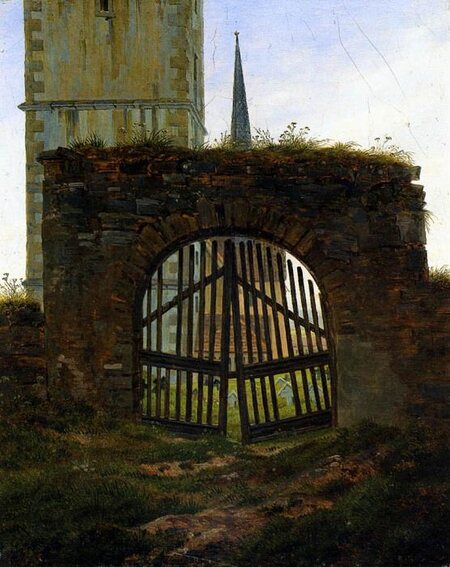

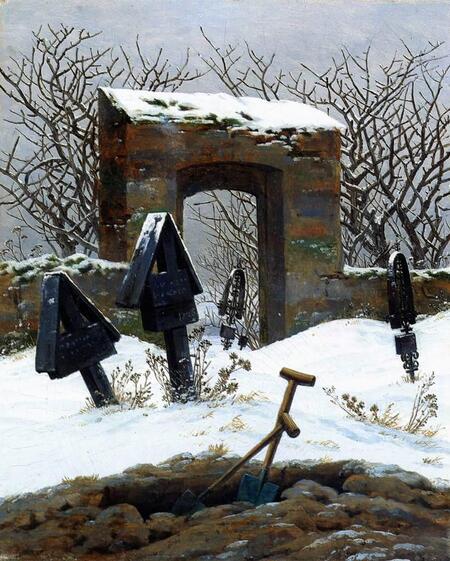

Каспар Давид Фридрих: 1. Кладбищенские ворота (1825). 2. Кладбище под вечер (1825)

Например, Фридрих любил изображать готические руины храмов среди лесов, фигуры монаха или паломника на берегу моря — всё это придавало пейзажам аллегорически-религиозный смысл.

1. Гиорги Лориа изображение цветка Новалис. 2. Филипп Отто Рунге, «Великое утро», (1809-1810)

Даже мотив цветка обретает у романтиков мистический оттенок: широко известен литературный символ Голубого Цветка (Новалис), выражающий бесконечное стремление души к идеалу. В живописи схожую идею передавали образы одиноких цветов или деревьев на фоне сумеречного неба — точки соприкосновения небесного и земного.

Утагава Хиросигэ, серия «53 станции Токайдо», (около 1833-1835)

Не менее своеобразно проявилась духовно-эстетическая роль природы в искусстве Японии эпохи Эдо (XVII–XIX вв.). Японская художественная культура, развивавшаяся практически изолированно от Запада, выработала собственные принципы восприятия природы, во многом укоренённые в синкретических религиозных представлениях.

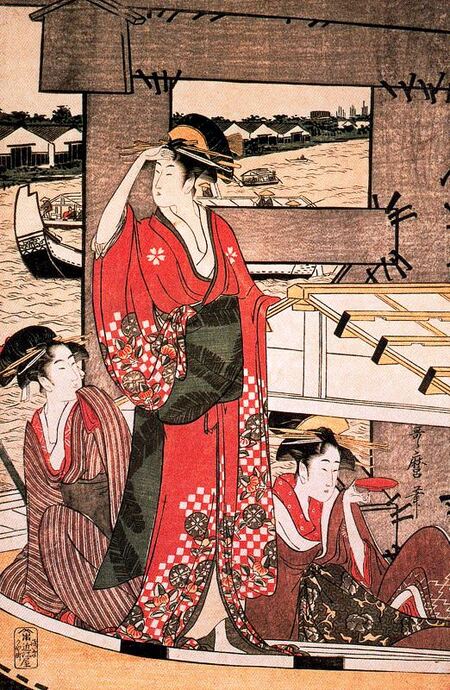

Художественное направление, наиболее ярко выразившее эстетические идеалы Эдо, известно как укиё-э — «картины изменчивого мира».

Примечательно, что термин укиё первоначально в буддизме обозначал «бренный мир, мир печали», но в городской культуре Эдо приобрёл ироничный смысл «мир мимолётных удовольствий». Уже в самом этом названии заключена философия преходящей красоты. Искусство укиё-э, изначально сосредоточенное на бытовых сценах городской жизни (красавицы-гейши, актёры кабуки, кварталы развлечений), постепенно расширило свой круг тем.

Китагава Утамаро: 1. «Свежий ветер под мостом Риогоку», (XVIII век). 2. «Стильные развлечения четырех сезонов», (1783)

Моно-но аварэ — центральный эстетический принцип японской культуры, означающий «печальное восхищение мимолётностью». Красота воспринимается не в устойчивом или вечном, а в том, что исчезает: в цветке, который скоро опадёт, в лотосе, который увядает, в смене времён года.

Связанные с ним идеалы саби и ваби подчеркивают прелесть простоты, тишины и естественного старения вещей. Эта чувствительность формирует образ «красоты одинокой печали», характерный для живописи укиё-э.

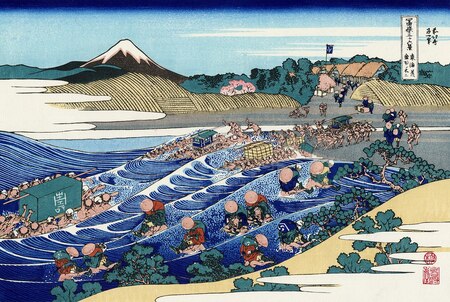

Кацусика Хокусай, цикл «Сто стихотворений ста поэтов…», (ок. 1830 г.)

Обычай ханами — созерцание цветения сакуры весной или хризантем осенью — служит не просто развлечением, а способом медитации о жизни и её быстротечности. Здесь природное явление становится поводом для тонкого, почти религиозного переживания мира.

Тоёхара Тиканобу, «Любование цветением сакуры…», (1894)

Таким образом, в отличие от европейцев, склонных искать в природе скрытые символы и мистические откровения, японские мастера сосредоточились на непосредственном созерцании и эмоциональном отклике. Они изображали реальные цветы и пейзажи, стараясь передать их живую суть, а не придумывали фантастические аллегории.

Изображение цветов в живой природе, а не выдуманных мистических [цветов], как в европейском искусстве.

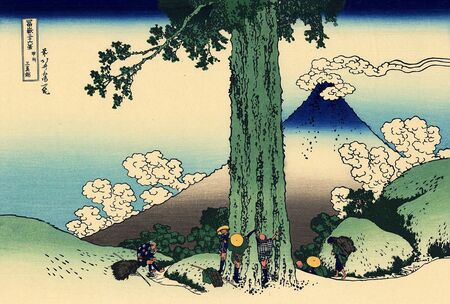

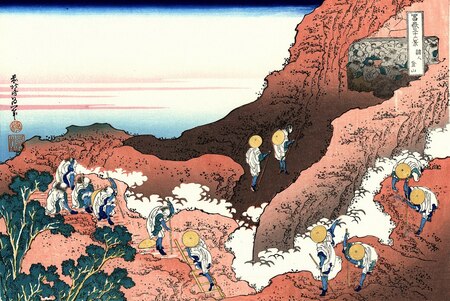

Например, Кацусика Хокусай был глубоко религиозным человеком, сочетавшим буддийские и синтоистские верования. Хокусай особенно почитал гору Фудзи, видя в ней священный символ Японии. Примечательно, что для передачи красоты Фудзи Хокусай активно использовал новый для того времени ярко-синий пигмент (берлинскую лазурь), привнесённый в Японию с Запада — тем самым синий цвет обрёл особое место в его пейзажах.

Кацусика Хокусай, «Тридцать шесть видов Фудзи»: 1. Перевал Мисимагоэ в провинции Каи. 2. Местность Умэдзава в провинции Сагами.

И в целом цветовая гамма японского искусства несёт созерцательно-поэтический характер, в то время как в Европе цвет часто наделялся религиозно-эмоциональными коннотациями. Например, в европейской живописи синий цвет традиционно символизировал небесное, духовную чистоту (одежды Богоматери и т. п.), а в японской — это скорее цвет спокойствия и вечности, воспринимаемый эстетически, а не теологически.

1. Хокусай, «Красавица в снегу». 2. Бруни Ф.А., «Богоматерь с младенцем»

Как западные романтики, так и японские мастера Эдо возвели природу в ранг главного героя искусства, но сделали это по-разному. Европейская традиция привносила мистико-символический подтекст. Японская традиция, напротив, стремилась созерцать без попытки подчинить или глубоко переосмыслить природу.

Однако, несмотря на различия, оба подхода объединяет единая установка: видеть в природе нечто большее, чем просто ландшафт. Такое понимание позволяет говорить об общем эстетическом феномене — единстве человека и природы в искусстве, проявляющемся в различных культурных формах. Этот феномен и его воплощения в творчестве отдельных авторов и школ будут рассмотрены далее.

[02] Разрыв. Форма. Опыт.

По словам Теодора Адорно, произведение искусства черпает свою истину в том, что оно не сводимо к абстрактному понятию: «особенное очищает то, что противостоит и противится понятию». [2] Иначе говоря, сила искусства в его особенной, неповторимой форме, через которую проступает всеобщее содержание.

Для европейских романтиков характерна эстетика возвышенного: природа изображается как грандиозная стихия, перед лицом которой человек испытывает трепет и экзистенциальное одиночество.

В японской же культуре эпохи Эдо мировосприятие, иначе определяет место человека в природе: акцент на гармонии и цикличности, ценность эфемерного и пустоты как полноправного элемента композиции («ма» — значимое пустое пространство).

Оба художника, каждый в своей традиции, стремятся соединить всеобщее (природа, духовность) и единичное (конкретный момент, чувство) через образ границы.

Каспар Давид Фридрих, «Монах у моря» (1774 — 1840)

На картине маленькая фигура монаха стоит на пустой дюне перед тёмным морем и тяжёлым небом. Писатель Клеменс Брентано называл сцену «самой печальнейшей». Почти весь холст занимает ровный серо-голубой небосвод, лишённый привычных ориентиров. Взгляду не за что зацепиться — перед ним только дистанция и пустота.

Фридрих, «Аббатство в дубовом лесу», (1809-1810)

Фридрих выставил «Монаха у моря» парно с другим полотном — «Аббатство в дубовом лесу». Эти два образа дополняют друг друга, развивая тему порога между жизнью и смертью, временным и вечным. На картине «Аббатство…» мы видим процессию монахов, несущих гроб через руины готической церкви. Опять же Фридрих наделяет архитектуру символизмом: разрушенное аббатство становится как бы вратами, через которые душа переходит из мира живых в иную реальность.

Фридрих: 1. «Зимний пейзаж», (1811). 2. Кладбище под снегом, (1826)

Фридрих добивается диалектического единства общего (идеи смертности/стремления к вечному) и индивидуально-неповторимого (атмосфера конкретного пейзажа с одиноким монахом или похоронами). В пейзажах человеческое «Я» встречается с безмерным «Другим» — Природой, Богом или Смертью.

Хокусай, «Большая волна в Канагаве», (1823-1831)

Через образ стихии Хокусай передаёт состояние целой культуры: Япония на пороге нового времени, перед лицом надвигающегося чужеземного мира. Гравюра создана после двух веков самоизоляции страны, когда всё острее ощущалась угроза внешнего вмешательства. Искусствовед Кристин Гут подчёркивает эту двоякость: волна у Хокусая одновременно пугает и манит, олицетворяя страх перед внешней угрозой и предчувствие новых горизонтов для японцев, готовность отправиться навстречу неизведанному. [3]

Хокусай, «Большая волна в Канагаве», (1823-1831).

Общее здесь — грозная мощь природы, вечный цикл разрушения и возрождения, а также судьба целой нации на пороге новой эпохи. Единичное — конкретное место (залив Канагавы), конкретное событие (шторм, застигший рыбаков) и уникальная визуальная манера (композиция и цветовая гамма гравюры).

Хокусай, «Большая волна в Канагаве», (1823-1831)

В японской традиции человек — часть природного цикла, поэтому рыбаки у Хокусая обезличены и действуют вместе, представляя коллективный опыт. У Фридриха же фигура чаще одинока, подчёркивая индивидуальное переживание перед стихией.

Хокусай, «Победный ветер. Ясный день», (1832)

На гравюре «Победный ветер. Ясный день» («Красная Фудзи») вершина на рассвете окрашена солнцем в алый цвет — это тоже миг-порог между ночью и днём, когда вечная гора на краткий миг становится пунцово-красной.

Хокусай Кацусика, «36 видов горы Фудзи»

Граница может быть географической (берег моря, горизонт) или метафизической (грань между жизнью и смертью, переход от прошлого к будущему). Так, художники могут показать универсальные идеи: о силах природы и судьбы, о месте человека во Вселенной, о страхе перед неизвестным и надежде перед непознаваемым.

С позиций теории образа можно сказать, что и Фридрих, и Хокусай создают образы, в которых сливаются мировоззрение эпохи и личное видение художника. Используя терминологию Т. Адорно, каждый такой образ хранит «нечто большее», чем сумма его частей — эстетическая истина рождается из напряжения между универсальной идеей и уникальной формой её выражения. «Монах у моря» — - визуализация духовного состояния человека на пределе познания. «Большая волна» — — символ целой исторической переломной ситуации, национального «порога».

[03] Фигура. Глубина. Взгляд.

Ещё Гегель определял единичное как рефлексию «в само себя», отрицательное единство, где всеобщее и особенное тождественны друг другу. Иными словами, истинно единичное есть такой образ или объект, который, оставаясь конкретно единственным, вбирает в себя общее содержание.

В искусстве это проявляется, когда единственный визуальный мотив вдруг раскрывает универсальную идею или переживание. Эстетика порога задаёт вопрос: как уникальный образ, запечатлевший миг разрыва, становится местом комбинирования общего и особенного?

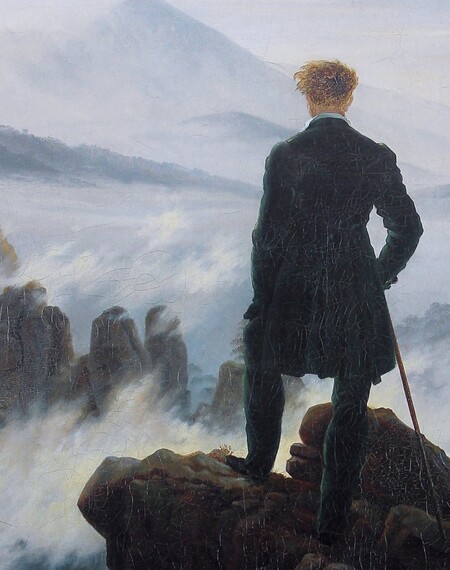

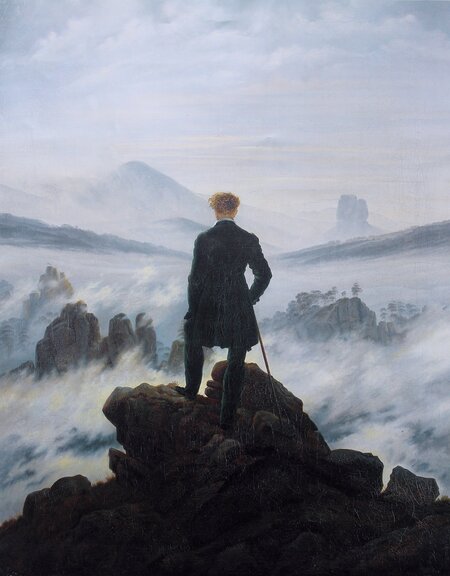

Каспар Давид Фридрих, «Странник над морем тумана» (1818)

Совсем иной, но, по сути, родственный пороговый образ находим в картине Фридриха «Странник над морем тумана». На полотне изображён одинокий путник, стоящий спиной к зрителю на выступе высокой скалы. Горизонт и земля скрыты, формы размыты туманом. Фридрих минимальными средствами создает ощущение бездны: человек находится на краю утёса, под ногами твёрдая земля внезапно обрывается.

Романтики называли чувством «возвышенного» — страх и восторг перед чем-то большим, чем человек.

Фридрих: 1. «Закат солнца», (1830-1837). 2. «Двое, созерцающие луну», (1830)

Фридриха; изображает не действие, а созерцание. Если у Хокусая разрыв — физический (стихия вот-вот обрушится), то у Фридриха — внутренний, экзистенциальный.

Хокусай: 1. «Восхождение на гору», (1830). 2. «Вид на Фудзи из Каная», (1830).

Хокусай, «Бухта Эдзири в провинции Суруга», (1830)

Единственное как образ-символ. Обе работы стали знаковыми в своих культурах. Гравюра Хокусая сегодня настолько знаменита, что ассоциируется сразу с японским искусством в целом. Полотно Фридриха, в свою очередь, стало отличительной чертой европейского романтического мировосприятия, часто воспроизводится при упоминании романтизма как такового.

Фридрих, «Двое мужчин у моря», (1817)

Единичный образ, таким образом, работает как символ: через чувственное созерцание конкретной сцены мы приходим к отвлечённым идеям всеобщего порядка (природа, судьба, бесконечность, время). В конце концов, пороговый образ задаёт вопрос: что находится по ту сторону?

Заключение

Переживание порога в виде эстетической категории оказывается средством философского постижения границ человеческого. В произведениях Хокусая и Фридриха порог визуализируется не как преодолимая черта, а скорее как напряжённое состояние между «здесь и там», между конечным и бесконечным. Склонность к созерцанию переходных состояний объединяет столь различные культурные контексты: японскую гравюру эпохи Эдо и немецкий романтизм. Эта схожесть выявляет фундаментальную универсальность эстетики предела, укоренённой в потребности осмыслить неустойчивость мира.

Вместе с тем, визуальный язык каждого художника формирует метафизику границы. У Хокусая — движение, поток, цикличность. У Фридриха — остановка, оцепенение, созерцательная неподвижность. Таким образом, частное в их произведениях — можно назвать разной онтологией опыта разрыва.

Так, в единичных образах проявляется способность искусства передавать смысл, выходящий за пределы конкретного времени и культуры. Эстетика порога становится способом зафиксировать предельное состояние восприятия — там, где заканчивается определённость и начинается неизвестное.

[1] Соловьёв В. С. Красота в природе // Сочинения: в 2 т. — М. : Прогресс, 1988. — Т. 1. — С. 35–36.

[2] Адорно Т. Негативная диалектика // Пер. с нем. Е. Л. Петренко. М.: Научный мир, 2011.

[3] Art of Edo Japan: the artist and the city, 1615 — 1868, Guth, C., 2014.

Хостикян Лианна Грачиковна Образы буддизма в творчестве Кацусика Хокусая // Научные труды Санкт-Петербургской академии художеств. 2019. № 49. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obrazy-buddizma-v-tvorchestve-katsusika-hokusaya (дата обращения: 15.11.2025).

А. Ю. Капинус СИНТЕЗ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ЖИВОПИСИ ВОСТОКА И ЗАПАДА В ТВОРЧЕСТВЕ МАРИНИСТА В.И. ШИЛЯЕВА // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2024. № 1 (70). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sintez-hudozhestvennyh-sredstv-zhivopisi-vostoka-i-zapada-v-tvorchestve-marinista-v-i-shilyaeva (дата обращения: 15.11.2025).

Бычков Виктор Васильевич Художники-романтики об искусстве // Культура и искусство. 2023. № 12. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhniki-romantiki-ob-iskusstve (дата обращения: 18.11.2025).

Донин Александр Николаевич ТЕМА СТРАННИЧЕСТВА В ИСКУССТВЕ НЕМЕЦКОГО РОМАНТИЗМА // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2017. № 4 (46). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tema-strannichestva-v-iskusstve-nemetskogo-romantizma (дата обращения: 15.11.2025).

Батурин Д. А. Исток художественной реальности // Инновационная наука. 2016. № 11-3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istok-hudozhesvennoy-realnosti (дата обращения: 13.11.2025).

https://artchive.ru/artists/74975~Gurbuz_Dogan_Eksioglu/works/500638~Propast' (дата обращения 16.11.2025)

https://artchive.ru/artists/1250~Frederik_Edvin_Cherch/works/251706~Niagarskij_vodopad (дата обращения 16.11.2025)

https://konnichiwa.ru/3586/ (дата обращения 16.11.2025)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Caroline_Bardua_-Portr%C3%A4t_Caspar_David_Friedrichs(1810).jpg (дата обращения 16.11.2025)

https://artchive.ru/leonardodavinci/works/308430~Vitruvianskij_chelovek_proportsii_chelovecheskogo_tela (дата обращения 16.11.2025)

https://gallerix.ru/storeroom/754970240/ (дата обращения 16.11.2025)

https://gallerix.ru/storeroom/492447554/ (дата обращения 16.11.2025)

https://gallerix.ru/storeroom/862540582/ (дата обращения 16.11.2025)

https://veryimportantlot.com/ru/lot-gallery/view/giorgi-loria-blue-flower-novalis-12611 (дата обращения 16.11.2025)

https://www.emag.bg/kartina-v-ramka-filip-oto-runge-chast-ot-vtorata-versija-na-utroto-ii-70-x-85-cm-b-gold-144717-7085-6171/pd/DNZ6F2MBM/ (дата обращения 16.11.2025)

https://artchive.ru/hiroshige (дата обращения 16.11.2025)

https://artchive.ru/artists/678~Fedor_Fidelio_Antonovich_Bruni/works/18511~Bogomater'_s_Mladentsem (дата обращения 16.11.2025)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Chiyoda_Ooku_Hanami.jpg (дата обращения 18.11.2025)

https://artincontext.org/the-great-wave-off-kanagawa-katsushika-hokusai/ (дата обращения 19.11.2025)

https://www.metmuseum.org/essays/hokusai-great-wave (дата обращения 19.11.2025)

https://art.liim.ru/galleries/07kg/k051g/k051g_108.html (дата обращения 19.11.2025)