Генеалогия пустоты

Проект апеллирует к мыслям Жана Бодрийяра о том, что в условиях современной культуры гипервизуальности игнорируется важное правило: из отсутствия рождается могущество.

Концепция диплома-стартапа

В перенасыщенном образами и информацией современном мире феномены пустоты и отсутствия приобретают статус мощного критического и рефлексивного инструмента. Данное исследование исходит из гипотезы, что в искусстве XX–XXI столетий произошла фундаментальная трансформация в осмыслении и использовании пустоты: от жеста радикального отрицания и эпатажа в авангарде через деконструкцию репрезентативных систем в концептуализме к созданию коммуникативного «потенциального пространства» в современных практиках, где пустота инициирует этическую и феноменологическую вовлеченность зрителя.

Цель проекта

Выявить и проанализировать эволюцию художественных манифестаций пустоты и отсутствия в западноевропейском и российском искусстве с начала XX века по настоящее время, раскрывая их философский контекст и воздействие на реципиента.

Кураторская модель, представленная в рамках работы, ставит целью разработку методологии исследования лакун как тиражируемого инструмента, адаптируемого к специфике различных институциональных контекстов. Основой выступает синтез философской рефлексии о природе пустоты, историко-художественного анализа и психологии восприятия. Исследование делится на 4 ключевых этапа:

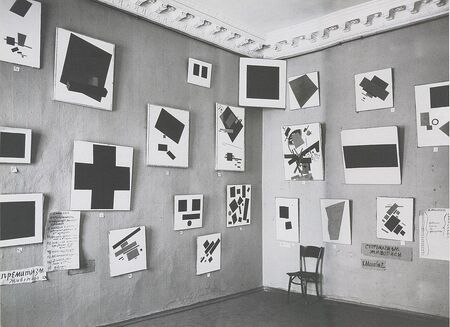

Авангард

Истоки эволюции концепции отсутствия лежат в радикальном жесте авангарда, который, по точному замечанию исследователя А. Венковой, инициировал «последовательное движение к ничто, абсолютной пустоте». Это движение не было простым отрицанием; оно представляло собой эпистемологический разрыв (процесс выхода за рамки теоретической и практической области исследования, понятие введено Гастоном Башляром). Супрематизм Казимира Малевича, с его выходом в «пустыню» «Черного квадрата», объяснил пустоту как дозвездное пространство чистого чувства, предшествующее миру форм. Дадаисты, в свою очередь, через стратегии абсурда и деконструкции, стремились разрушить стереотипы искусства, демонстрируя, что значение рождается в пробелах между логическими конструкциями.

Концептуализм

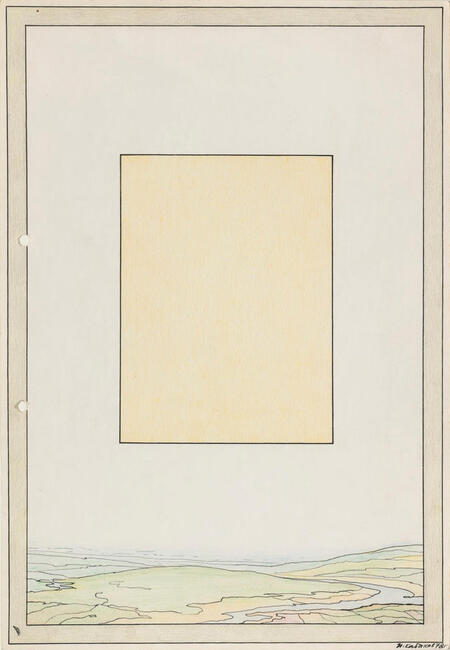

Такое авангардное наследие было кардинально переосмыслено художниками второй половины XX века, в частности, в поле постмодернистского концептуализма. Если авангард двигался к ничто как к конечной точке, то концептуализм начал работать с самим ничто как с первичным материалом. Художники, стали создавать не образы пустоты, но сами формы отсутствия. Их практики можно рассматривать как визуальную реализацию философских идей Жака Деррида о следе и структуре без основания, где любое присутствие всегда уже отмечено отсутствием иного.

Современные практики

Если авангард задал метафизический вектор к пустоте, а концептуализм разработал ее инструментарий, то в искусстве XXI отсутствие перестает быть чисто формальной или философской категорией, утверждаясь не как противоположность присутствию, а как его неотъемлемая, динамичная и продуктивная составляющая, продолжающая формировать самый актуальный художественный опыт. По исследованию Тристана Гарсия «В защиту репрезентации» это связано с тем, что искусство может создавать репрезентацию, которая заставляет восприятие признавать отсутствие чего-то присутствующего, а в качестве компенсации — присутствие чего-то отсутствующего.

Зрительский опыт

Эволюция художественной репрезентации пустоты закономерно приводит к трансформации роли зрителя из пассивного созерцателя в активного соучастника. Пустота у Кабакова требует реконструкции нарратива, у Булатова — личного переживания пространства свободы, у современных художников — этического сопереживания и памяти. Она функционирует как место локализации культурного опыта, где происходит встреча внутреннего мира зрителя с внешним художественным высказыванием.

Кураторская концепция проекта

Формируется ли реальность исключительно из феноменов, данных в непосредственном восприятии, или ее также конституируют лакуны — утраченное, забытое, памятное, сокрытое? Выставочный проект ставит своей целью исследование статуса отсутствия в визуальном поле. Центральным тезисом является утверждение, что отсутствие — будь то физическая пустота, смысловая лакуна или намеренное умолчание — не является нейтральным фоном или признаком дефицита, а становится самостоятельным феноменом, обладающим собственной генеалогией. Выставка предлагает проследить, как оно конституирует реальность, заставляя зрителя активировать механизмы достраивания, тем самым превращая его из пассивного наблюдателя в со-автора смысла.

Структура выставки выстроена как исследование ключевых тактик работы с отсутствием в искусстве XXI века. Эти разделы — «Архив забвения» (память), «Грани растворения» (исчезновение), и «Осязая отсутствие» (следы) — образуют единое смысловое поле, демонстрируя, как отсутствие конституирует наши отношения с прошлым, материальностью и самим восприятием.

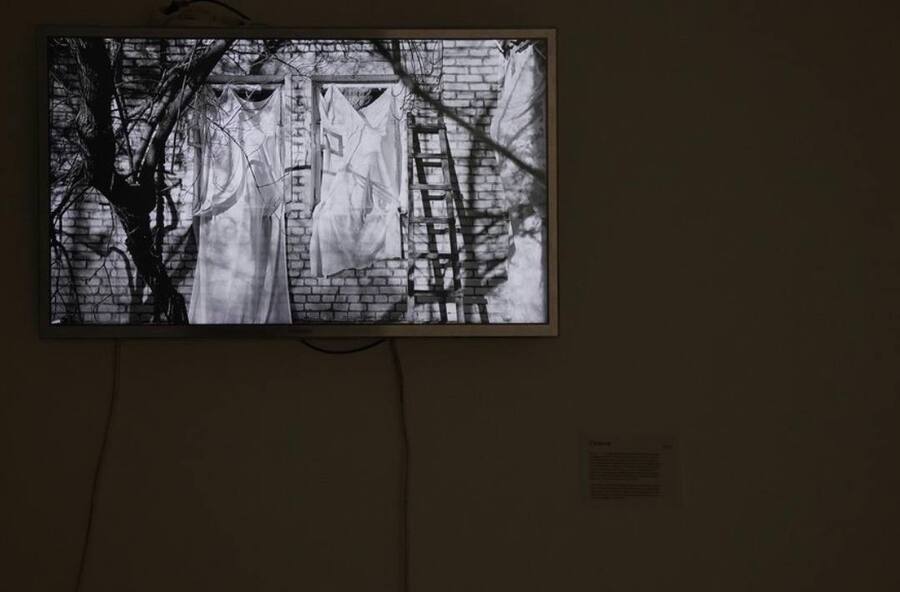

« Архив забвения»: отсутствие как травма и память В этом разделе отсутствие функционирует как этический и мнемонический инструмент. Художники работают с памятью, которую стараются репрезентировать с помощью её лакунов — следами утрат, воспоминаний, личных «белых пятен». Здесь, вслед за Пьером Нора, можно говорить не о «местах памяти», а о «местах отсутствия памяти», где зритель сталкивается не с прошлым, а с его призрачным, невосстановимым отсутствием в настоящем.

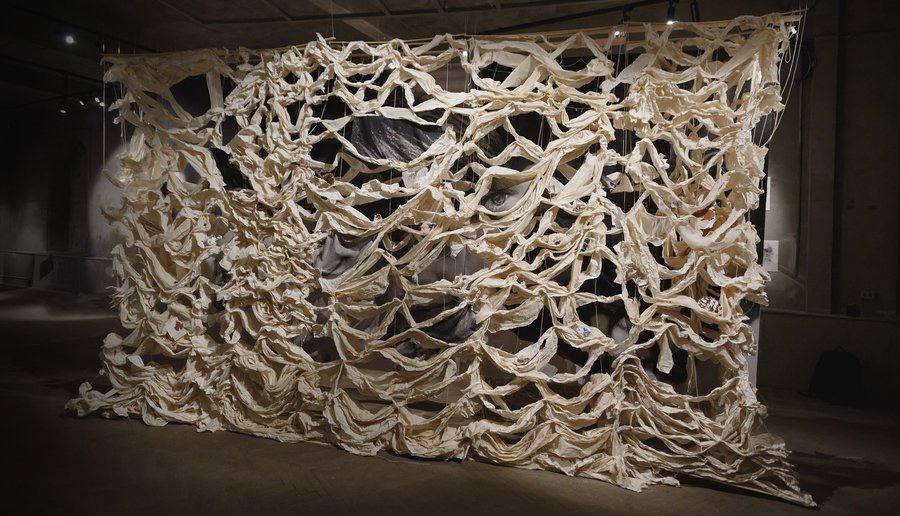

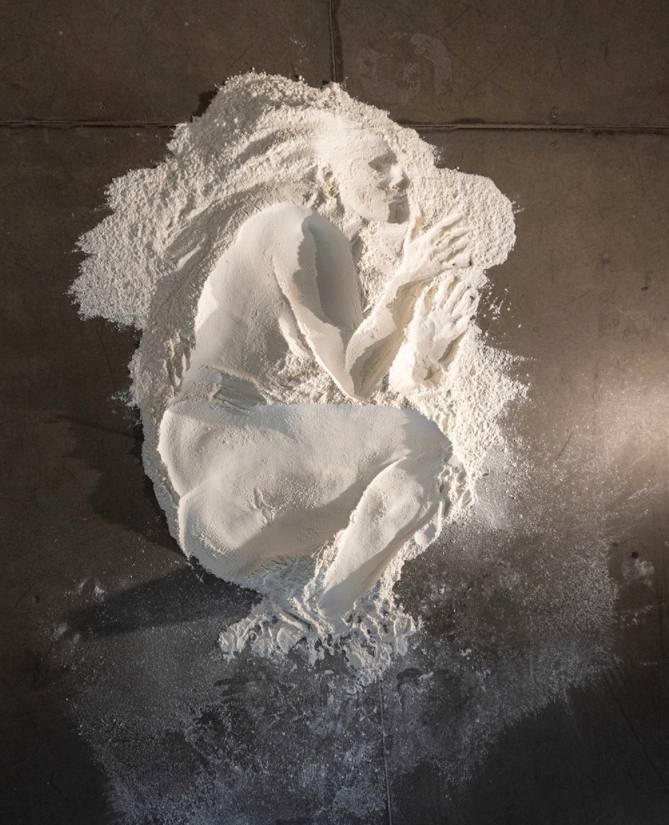

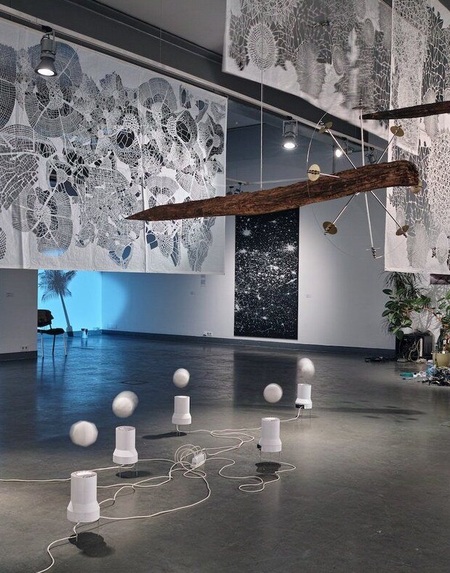

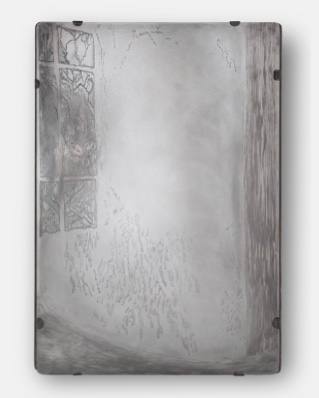

« Грани растворения»: нестабильная материальность Этот раздел посвящён объектам, в которые заложена программа собственного исчезновения. Подобные практики, продолжая линию процессуального искусства, овеществляют саму темпоральность отсутствия. Они визуализируют ход времени и хрупкость существования, зритель становится свидетелем ухода объекта из поля видимого

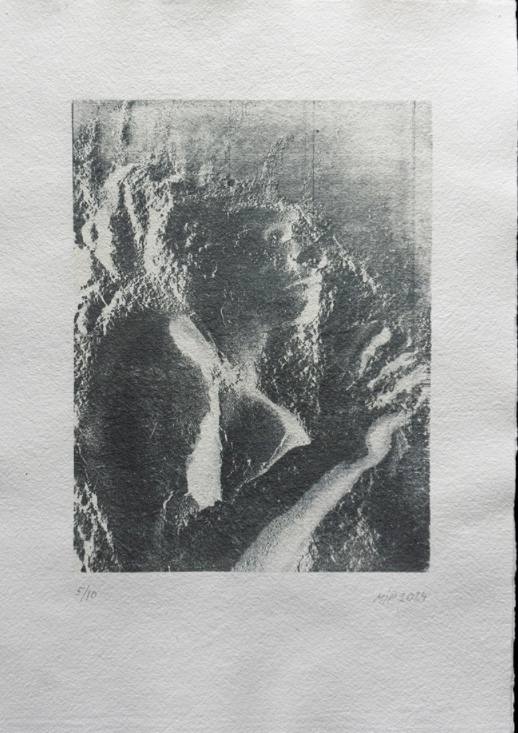

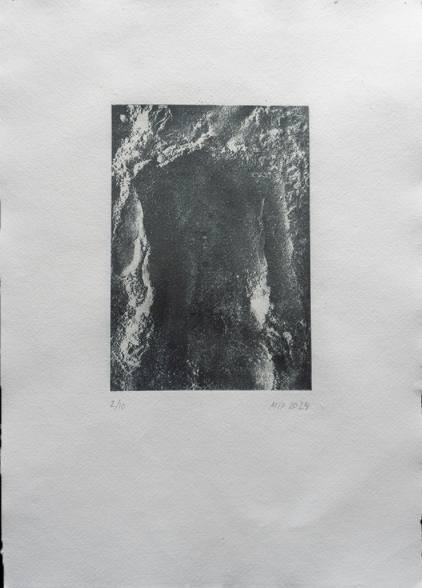

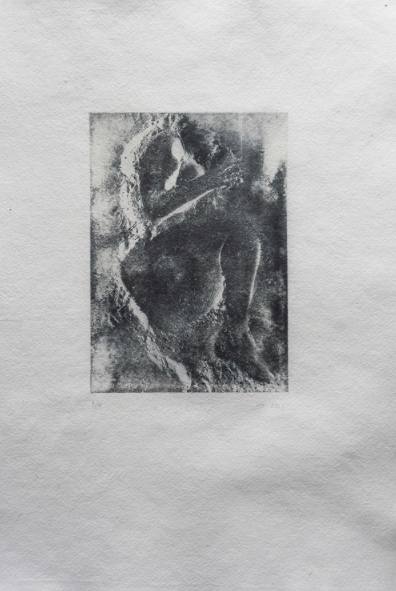

«Осязая отсутствие»: отсутствие как процесс, оставляющий доказательства Ключевой парадокс индексального следа в том, что он утверждает два взаимоисключающих факта одновременно: объект, оставивший след, реально существовал (присутствовал), но его уже нет здесь и сейчас (отсутствует). Таким образом, произведение искусства, построенное на следе, заставляет зрителя столкнуться не с самой вещью, а с неопровержимым доказательством ее былого присутствия и нынешнего отсутствия.

Проект артикулирует пустоту как потенциальное пространство, где осуществляется не просто рефлексия над пределами репрезентации, но и конструируются новые модели взаимодействия между искусством, зрителем и миром. Отсутствие, таким образом, утверждается в своем статусе фундаментальной категории современного художественного мышления.

Выставочное пространство

Малый зал в Галерее на Шаболовке. Место выбрано исходя из тесной связи пространства с историей авангарда (в стенах галереи находится музей авангарда, открытый в 2017 году). Такое решение можно считать отправной точкой исследования и выставочной деятельности.

Тиражированность

Выставка не о пустоте, а об опыте присутствия в ее границах

Идея стартапа заключается в создании адаптивной музейной модели, которую можно внедрять в существующие коллекции современного искусства. Проект вступает в диалог с уже представленными произведениями, в которых тема отсутствия, «ничто» уже артикулирована. Каждое внедрение становится новой итерацией исследования, формируя растущий архив интерпретаций пустоты и создавая сеть межинституционального взаимодействия. Тем самым стартап функционирует как мобильная исследовательская лаборатория, тиражируемая в различных институциональных контекстах

Параллельная программа

Образовательный блок

Цель: сформировать интеллектуальный контекст проекта, дать зрителю и профессиональному сообществу инструменты понимания темы. Форматы: публичные лекции, кураторские экскурсии, онлайн лекции

Исследовательско-документальный блок

Цель: систематизация и документирование художественных и философских практик, связанных с феноменом пустоты. Форматы: серия выставок, выпуск каталога, исследовательской работы, создание онлайн-архива, объединяющего визуальную, текстовую и аудиодокументацию проекта, проведение интервью с художниками, и кураторами

Метрики проекта

Актуальность проекта

Продуктом стартапа является тиражируемая исследовательская концепция, объединяющая искусство, философию и зрительское восприятие. Особенности заключаются в сочетании философской и научной глубины при визуальной лаконичности, в гибкой модульной структуре, позволяющей адаптировать проект под разные музейные коллекции и в возможности включения локальных художников и кураторов на каждом этапе реализации

Целевая аудитория

Ядро аудитории формируют профессиональные институции культуры — музеи современного искусства, исследовательские центры и выставочные пространства, заинтересованные в интеграции инновационных кураторских методик. Их потребности включают в себя обновление экспозиционных стратегий, развитие междисциплинарных программ и усиление исследовательской составляющей.

Вторичный, но стратегически важный сегмент составляют профессионалы арт-сферы (кураторы, арт-критики и художники, работающие с концептуальными практиками)

Конечными потребителями выступают интеллектуально активные городские жители 20-45+ лет — представители креативных индустрий, академической среды и культурных профессий, к ним можно также включить постоянную аудиторию галерей. Эта аудитория характеризуется регулярным посещением выставок и потребностью в глубинных интерпретациях современного искусства.

Партнеры

Информационные партнеры: Новости культуры, Афиша, СНОБ, Культура.РФ, ВШЭ, Объединение Выставочные залы Москвы

Институциональные партнеры: Объединение Выставочные залы Москвы, ВШЭ

Издательское дело: Библиотека имени Н. А. Некрасова

Источники финансирования

Фонды и грантодающие организации (Фонд Потанина, V-A-C)

Партнерские музеи и галереи

Краудфандинговая составляющая

Предполагаемые результаты

Создание устойчивой модели «исследовательской выставки», формирование цифрового архива визуальных лакун, публикация каталога/сборника исследований о пустоте в современном искусстве, установление партнёрств между музеями и университетами, вовлечение молодого кураторского и исследовательского сообщества

Риски

Институциональный: недостаточная поддержка от музея. Минимизация: создание сетевой платформы партнёрств

Финансовый: отсутствие грантового обеспечения. Минимизация: многоуровневая структура финансирования

Концептуальный: сложность восприятия темы зрителем. Минимизация: развитие образовательной и медиа-коммуникационной линии

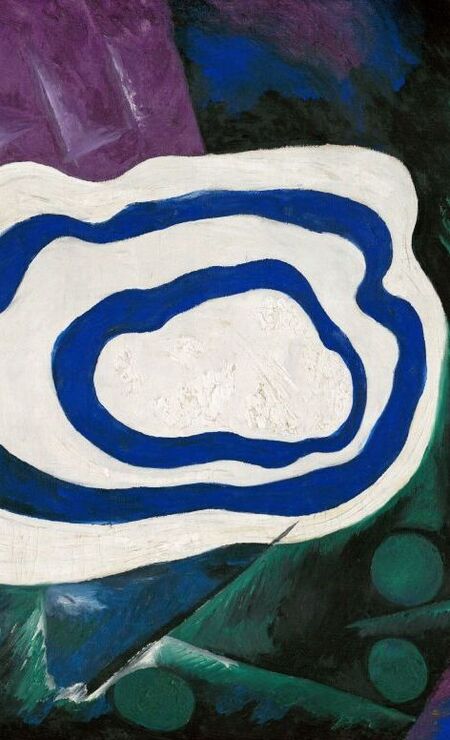

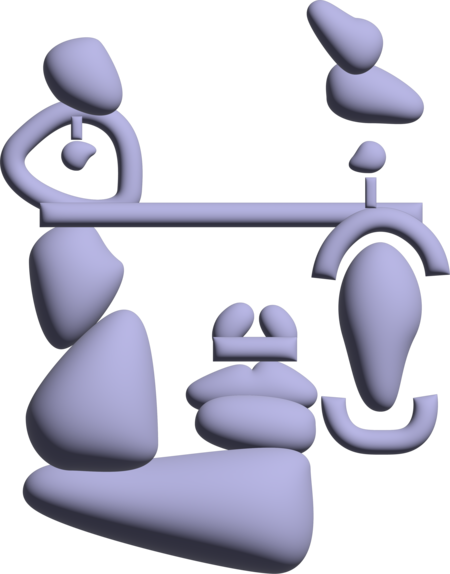

Дизайн

Сюрреалистический дизайн, не совсем понятный со стороны, много пустого пространства, уход от стабильной формы