КИТАЙСКАЯ ВОКАЛЬНАЯ ЭСТЕТИКА

Вокальная культура Китая насчитывает несколько тысячелетий, на протяжении которых формировались представления о красивом звучании голоса. В результате сложились национальные традиции вокального исполнительства, которые связаны с современным понятием эстетики музыкального звучания. Эстетические смыслы вокальной музыки описывались и раскрывались в трактатах древних музыкантов и философов на протяжении многих веков. Эти смыслы менялись в соответствии со сменой мировоззренческих установок и системы ценностей, включая государственное устройство, духовную культуру, общественный порядок, нравственность и т. д.

Целостный эстетический образ вокального звука складывается из отдельных элементов в их особой характеристичности звучания, к ним относятся: • духовная и философская основа музыкальной и вокальной эстетики; • особая связь с поэтическим словом; • особенности строения и фонетики китайского языка; • структура и развитие мелодической линии; • характер звукообразования; • эмоциональная выразительность вокального звучания.

ФИЛОСОФСКАЯ ОСНОВА КИТАЙСКОЙ МУЗЫКИ

Укорененность звука в философии и онтологии является свойством всех древних культур. Особенность китайской философии звука заключается в том, что звук отражает космическое мироустройство и призван наполнять гармонией пространство между небом и землей. Звук порождается гармонией, а гармония происходит от соответствия середине противоположных начал. Музыка является великой силой, потому что, по выражению Конфуция, «музыка — это то, что выражает гармонию неба и земли, согласованность инь и ян». Конфуций считал, что мудрецы находили удовольствие в музыке и видели, что с ее помощью можно проникать в сердцах людей. Благодаря глубокому влиянию, которое она оказывает на человека, и изменениям, которые она производит в манерах и обычаях, древние цари назначали музыкальное искусство одним из ключевых предметов обучения.

Звуки и музыка в целом, по мнению китайцев, способны влиять на природу и социум. Приведение окружающего мира к гармонии, связано с уравновешиванием противоположностей и достижением срединного состояния. Шесть состояний ци, из которых возникает хорошее или плохое, добродушие или злобность, грусть или радость, требуют урегулирования чувств, что достигается с помощью музыки: «Когда грустно, следует плакать и лить слезы; когда радостно — петь и плясать. Когда скорбь и радость своевременны, то можно достичь состояния гармонии с природой неба и земли».

Для обозначения понятия «звук» в древнем Китае использовались различные иероглифы: шэн, инь, сян. Все три термина можно перевести на русский язык как «звук». Однако между звуками инь, шэн, сян есть различия. Шэн отражает более материальную, физичную сторону звучания, как любой природный звук. Понятие инь означает музыкальный звук, эстетически облагороженный. Понятие сян соответствует понятию — звон.

СВЯЗЬ МУЗЫКИ И СЛОВА

Одной из ключевых особенностей, определяющих особый колорит эстетического образа китайской вокальной музыки, является значимость поэтического слова, можно даже говорить о зависимости музыки от слова. Это эстетическое слияние текста и мелодии практикуется в китайской музыке уже много веков с глубокой древности. По мере исторического развития искусства поэзия и музыка оставались тесно связанными, что привело к появлению особых лирических стихов, создаваемых специально для песен и называемых «лирикой». Стоит отметить, что эстетическая ценность таких лирических текстов раскрывается именно через пение.

Другим важным фактором, создающим особый эстетический колорит вокального звучания китайской музыки, является структура и фонетика китайского языка. Поэтический китайский язык в целом акцентирует три аспекта, а именно: • фонетический звук, • ритм, • тон.

Китайский язык обладает рядом фонетических, особенностей, которые делают его уникальным и очень мелодичным. Эти особенности включают в себя:

- Большое количество гласных. Китайский язык имеет много гласных, которые могут звучать по-разному в зависимости от контекста и окружающих звуков.

- Отсутствие некоторых звуков по сравнению с русским языком. Некоторые звуки из алфавита других языков отсутствуют в китайском языке. Например, нет таких звуков, которые подобны русским «в», «ж», «з», «р». При этом отсутствует противопоставление твердых и мягких согласных. Согласные звуки произносятся с большим напряжением, чем в русском языке.

- Китайский язык относится к тональным и использует четыре различных тона для выражения разных значений слов. Тоны часто меняются в зависимости от контекста, а неверное использование тона может привести к искажению смысла. «Слог в китайском языке может произноситься четырьмя различными способами, с четырьмя различными мелодиями, или интонациями, называемыми тонами. Под тоном следует понимать совокупность ряда взаимосвязанных акустических признаков, таких как регистр, частотный диапазон (перепад высот), распределение интенсивности внутри финали, длительность, качество слогообразующего гласного, фарингализация и др.» [В.В. Каверина].

- Отсутствие в словах ударения как такового, которое заменяется тональной позицией слогов.

- Ритмические модели слов в китайском языке определяются именно тонами.

Фонетические и тональные особенности китайского языка привели к тому, что под воздействием этих особенностей языка формируется определенный музыкальный ритм. Фактически, в истории китайской вокальной музыки связь между языком и песней находилась в непрерывном взаимодействии и развитии по мере изменения языка и эволюции поэтических стилей. Итак, суть китайского вокального искусства во многом заключается в очень тонкой и художественной комбинации музыки со структурой поэтического слова, приводящей к совершенному слиянию мелодии и слова. Эта особенность делает традиционное национальное вокальное искусство Китая уникальным и самобытным.

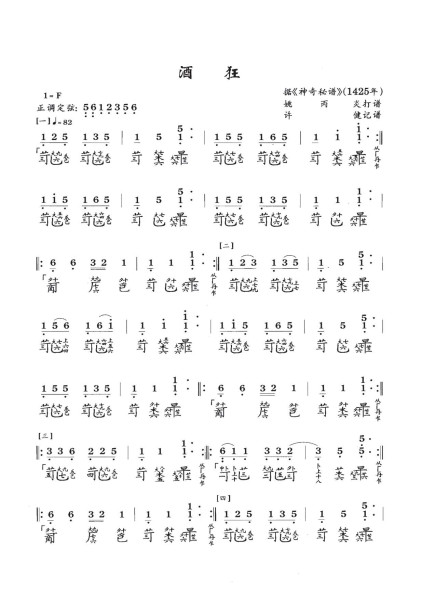

МЕЛОДИЯ

Исконно мелодии строятся в соответствии с голосовыми возможностями человека, связанными с диапазоном голоса, объемом дыхания, силой голоса. Именно по этой причине вокальные мелодии имеют ограничения по высоте тона. В китайской народной музыке диапазон мелодий песен невелик, в пределах полутора октав, что соответствует удобной тесситуре певцов.

В китайской музыкальной традиции вокальная мелодия — это объединение словесных и музыкальных тонов, обладающее певучестью, выразительностью, своеобразным тембром и гибкостью, которые предназначены именно для исполнения человеческим голосом.

Основная фразировочная модель вокальных мелодических структур должна быть соотнесена с основным фонетическим тональным строением поэтической фразы. При этом мелодия должна отражать меняющиеся настроения текста, не противореча просодике и тональной основе словесной фразы, для чего и предусмотрены смены тональности. Тем самым усиление накала эмоций можно достичь в мелодии с помощью тональной модуляции, смены темпа и ритма. Это важная особенность формирования образа в вокальной музыке Китая.

ХАРАКТЕР ЗВУКООБРАЗОВАНИЯ В КИТАЙСКОМ ПЕНИИ

Человеческий певческий голос, как самый распространенный и самый доступный «музыкальный инструмент», широко использовался на протяжении всей истории развития человечества и занимал важное место во всей истории музыки. Древнее китайское изречение гласит: «Шелк не так хорош, как бамбук, бамбук не так хорош, как голос», что является высоким признанием вокальной музыки как вида искусства.

Важно отметить, что человеческий голос — это, по сути, звук, издаваемый голосовыми органами человека, и сам по себе не имеет никакой эстетической ценности. Поэтому овладение правильным и точным методом пения, посредством обширных теоретических знаний, изучения вокальных техник и долгой практики является ключевым аспектом эстетической ценности искусства пения.

Превращение человеческого голоса из физиологического явления в художественную форму — это, конечно, сложный процесс, требующий от певца не только способностей, но и длительного правильного обучения технике пения.

Китай — многонациональная страна, и влияние языка и его особенностей породило специфические стили и техники пения, уникальные для каждой этнической группы, что делает китайское вокальное искусство полным жизни, характеризующимся многообразным эмоциональным выражением, красивым, округлым звуком, живым языком и разнообразием великолепных стилей.

Китайские вокальные произведения, как мы уже говорили, характеризуются подходом, когда тон следует за иероглифом. Уникальный способ произношения китайского языка определяет звучание и тембр современного китайского национального пения, придавая ему уникальный стиль.

Именно благодаря уникальному способу формирования звука в китайском языке произношение становится «округлым». В пении применяется такой метод, как «исправление тона словами» или «округление тона словами», что позволяет достичь идеального единства слов и тона, делая пение более совершенным и плавным.

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ВОКАЛЬНОГО ЗВУЧАНИЯ

Эстетическая концепция эмоциональной выразительности музыки была разработана еще в древности, но и по сей день она имеет огромное значение.

Трактат «Ли Цзи», который является одним из важных источников конфуцианства, созданных в период от IV до I вв. до н. э., содержит многие сведения о музыке. Одна из глав под названием «Э Цзи» посвящена разработке музыкальной философии и связанных с ней технологий использования звука. Предположительно, этот материал принадлежит перу Гунсунь Ни-цзы или же Сюнь Цзы. Так же и работа «Ши Цзи» легендарного Сыма Цяня содержит главу о музыке.

В этих источниках сказано, что музыкальные звуки рождаются в сердце от воздействия внешних предметов, в результате воздействия порождаются шесть чувств. Каждому из шести чувств соответствует свой особый характер звучания голоса или инструмента: 1. печаль — звук порывистый и резкий; 2. покой — звук широкий и мягкий; 3. радость — звук раскатистый и слышный далеко; 4. гнев — звук грубый и свирепый; 5. благоговение — звук прямой и сдержанный; 6. любовь — звук гармоничный и нежный.

В предисловии к поэме Мао говорится: «Эмоции движутся в сердце и проявляются в словах; слов недостаточно, поэтому над ними вздыхают; вздохов недостаточно, поэтому их поют». Причина, по которой сами произведения вокального искусства в конечном итоге достигнут того, что они действительно смогут вызвать этот глубокий эмоциональный резонанс, заключается в двух факторах: • искусности и развитости вокальных навыков певца; • в эмоциональном и жизненном опыте слушателя.

Подводя итог краткому исследованию специфики китайской вокальной эстетики, можно говорить о том, что эстетика любой национальной музыкальной традиции есть часть целостной культуры данной страны, которая формировалась и развивалась на протяжении веков и тысячелетий.

Список литературы

1. Древнекитайская философия. Собрание текстов в 2-х томах. Том 2. — М.: Издательство социально-экономической литературы «Мысль», 1973. — 384 с.

2. Коломиец Г. Г. Некоторые вопросы философской мысли о музыке древнего Китая: статус и назначение в антропо-социальном аспекте // Вестник ОГУ. — 2009. — № 7. С. 181-198.

3. Каверина В. В. Обучение русскому произношению лиц, говорящих на китайском языке (на основе сопоставительного анализа китайской и русской фонетических систем) // Язык, сознание, коммуникация: Сб. научных статей, посвященный памяти Галины Ивановны Рожковой / Ред. Л. П. Клобукова, В. В. Красных, А. И. Изотов. ñ М.: Диалог-МГУ, 1998. — Вып. 6. — с. 78-92.

Полный текст работы: ПАШИНИНА О.В., ЛИ ШИБО К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ВНЕЕВРОПЕЙСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ КУЛЬТУР: СПЕЦИФИКА КИТАЙСКОЙ ВОКАЛЬНОЙ ЭСТЕТИКИ

И С К У С С Т В О В Е Д Е Н И Е A R T C R I T I C I S M 2021 № 1, с. 42-52.