Этапы трансформации женского самоуважения в изобразительном искусстве 20 ве

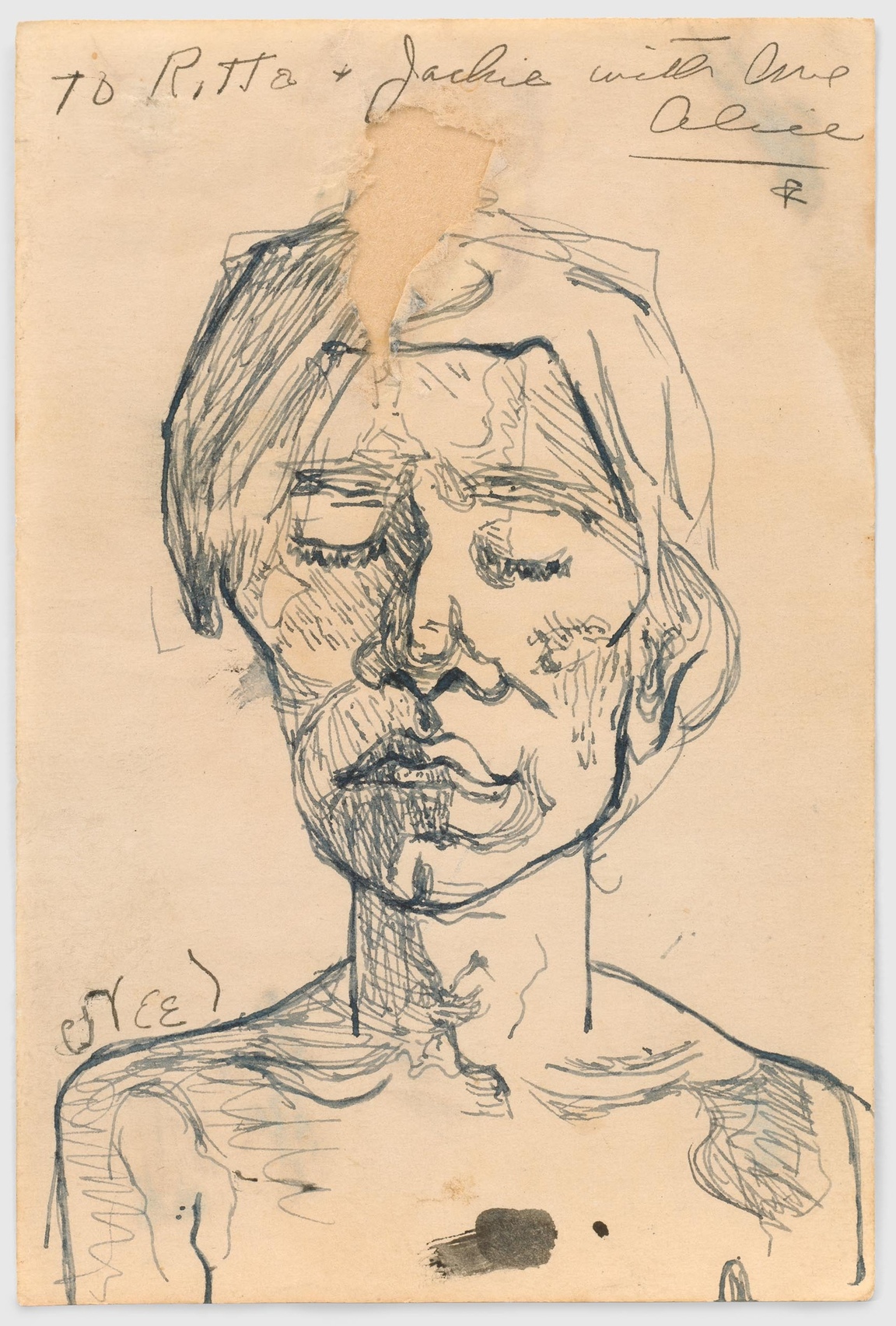

Я не могу быть сразу всем и для всех, женщиной, красавицей, художницей, женой, домработницей, кухаркой, продавщицей — всеми. Я даже не могу быть собой или сказать, кто я.

Ева Гессе, 1964

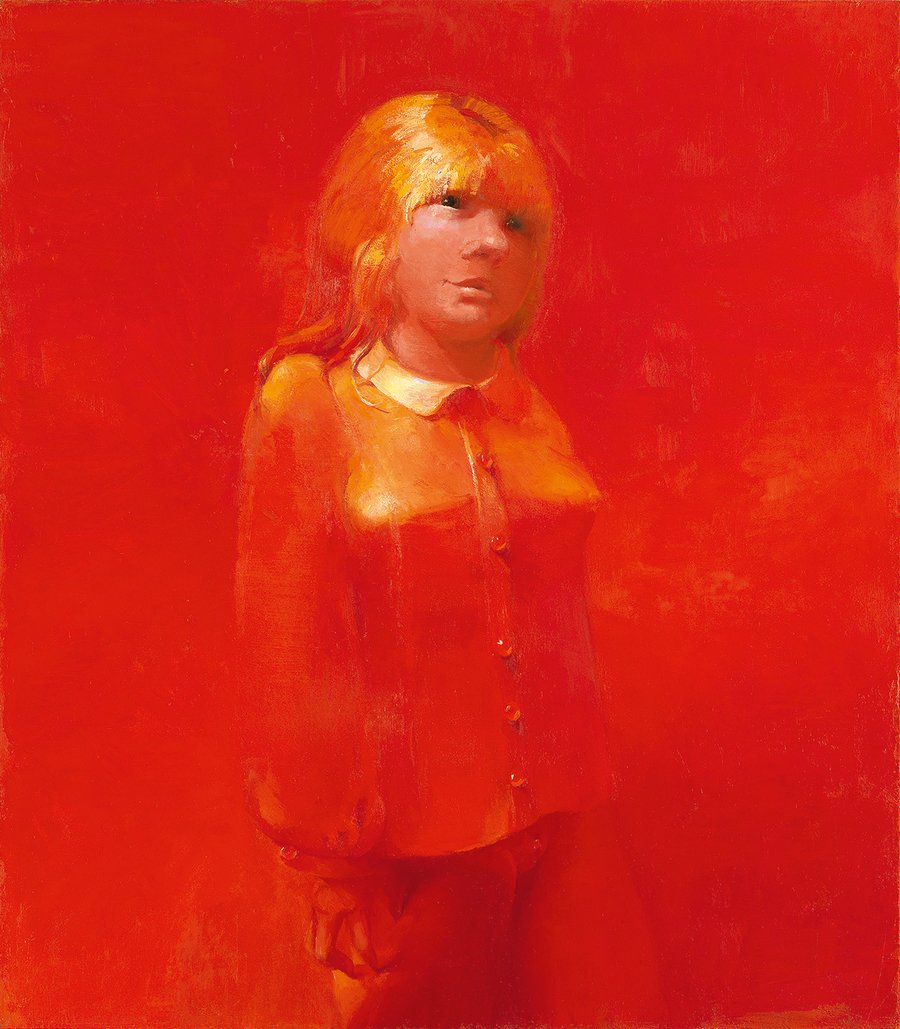

Из серии «Спектры», Ева Гессе, 1960

Концепция

текст

текст

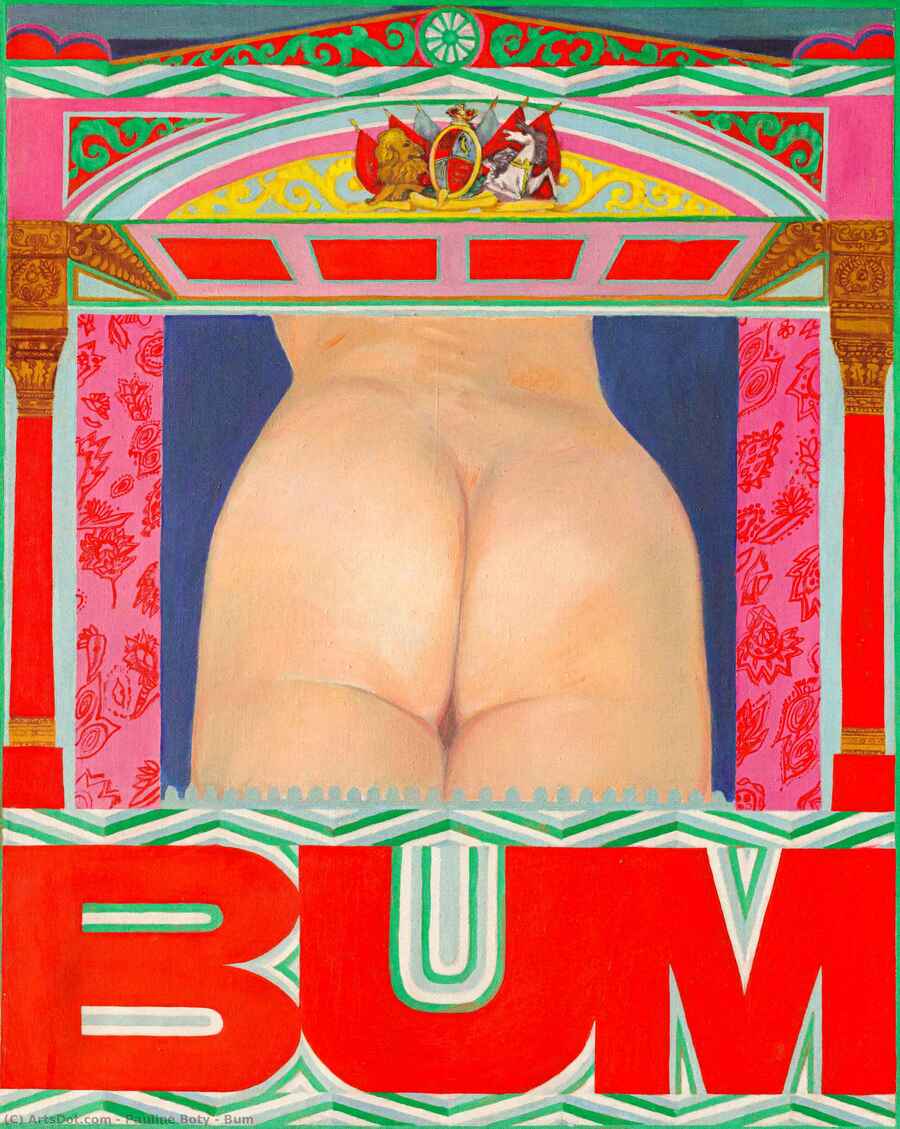

«БЕЗДЕЛЬНИЧАТЬ», Полина Боли, 1966

текст

Мать и хранительница семейного очага

текст1

текст

текст

текст

«Графиня Морель д’Арле и её сын», Мэри Кассат, 1906

«Мать и дитя, лежащие обнаженными», Паула Модерзон-Бекккер, 1907 г.

«Матери», Кете Кольвиц, 1919

«Больница Генри Форда», Фрида Кало, 1932 г.

«Материнство», Доротея Таннинг, 1946 г.

«Звездная кашка», Ремедиос Варо, 1958 г.

«Беременная Бетт Хомицки», Элис Нил, 1964 г.

«Бог рожающий», Моника Шео, 1969 г.

Умная фраза

Любовница и спруга

Любовница или супруга — вторая по необходимости роль (после Матери), которую должна воплощать женщина в традиционной культуре. Так, женщины по-настоящему раскрывают свой потенциал только находясь рядом с мужчиной, дополняя его, вдохновляя, отражая его ценности, в идеале, посредством преданной любви. Такая символика сформировала пласт мужского искусства, запечатлевающего любовниц, желанных по разным причинам: святые и чистые, просвещенные и недоступные, просто прямо вызывающие сексуальное влечение и так далее. Закрепившееся представление, стереотипы о «возлюбленной» женщине на картине, конечно, стали проблемой для художниц, решавших работать с этим запросом. Первым прорывом можно назвать возникновение женщин, изображающих других обнаженных женщин, при этом вкладывающих в картины провокационный контекст. «Провокационный» здесь — значит выходящий за рамки представлений о типичной роли женщины. Важно не только то, что некоторые художницы сумели отстоять свое право изучать обнаженную натуру, стоит отметить и созревающую женскую самостоятельность — в паре «Художница и Модель» мужчине уже не поместиться, в нем не возникает необходимости ни как в создателе картины, ни как в участнике сюжета, ни как в зрителе.

«Белые азалии», Ромейн Брукс, 1910

«Прекрасная Рафаэла», Тамара де Лемпицка, 1927

«Группа четырех обнаженных девушек» (1925) и «Прекрасная Рафаэла» (1927), Тамара де Лимпицка

Одними из первых художниц двадцатого века, изучающих запрос на Любовницу, стали Ромейн Брукс и Тамара де Лемпицка, и их интересно сопоставить в связи с их художественными ценностями. Обе художницы состояли в любовных отношениях с некоторыми своими натурщицами, однако такая связь очень по-разному была воплощена работах. «Белые азалии» — одна из самых знаменитых работ Брукс. Сперва кажется, что ей свойственны все необходимые черты «типичной» картины «о возлюбленной»: женщина, цветы, внутреннее убранство, однако в мелочах прежняя символика распадается. Изображенная женщина не смотрит на зрителя, ее лицо в тени, поза расслабленная, может сложиться впечатление, что она скучает, на ее теле не ставится акцент. Из-за игры светотени зрителю, скорее, легче рассмотреть азалии, чем ее. Обычно помещение на картинах, изображающих любовниц, вторит основному сюжету, ритм объектов приковывает взгляд к изображенной, обстановка подчеркивает таинство женских покоев. Здесь же комната решена параллельными линиями, вторящими спокойствию и гордости девушки. Похожие мотивы встречаются и в других работах Ромейн Брукс, в ее ценностях личное достоинство, независимость, снятие с женщин унижающего сексуализирующего «ярлыка», сведения к нему, что характерно для автора, принадлежащего к первому поколению художниц-революционерок. Иначе говоря, Брукс отказывается от прежних стереотипов для выведения уникального, более тонкого высказывания о женщинах и привязанности к ним. Тамара де Лемпицка, напротив, активно изучала женскую чувственность и сексуальность. На ее картинах тела занимают большую часть пространства, описанию их форм уделено много внимания. Женские фигуры упиваются своей сексуальностью и силой. Их неестественные изгибы демонстрируют изящные, обычно спрятанные плоскости так, чтобы прославить женское тело. Таким образом уже в начале двадцатого века возникают два вектора, которым предстоит развиваться: открытый разговор о сексуальности и любви и отказ от него в пользу андрогинности и строгости.

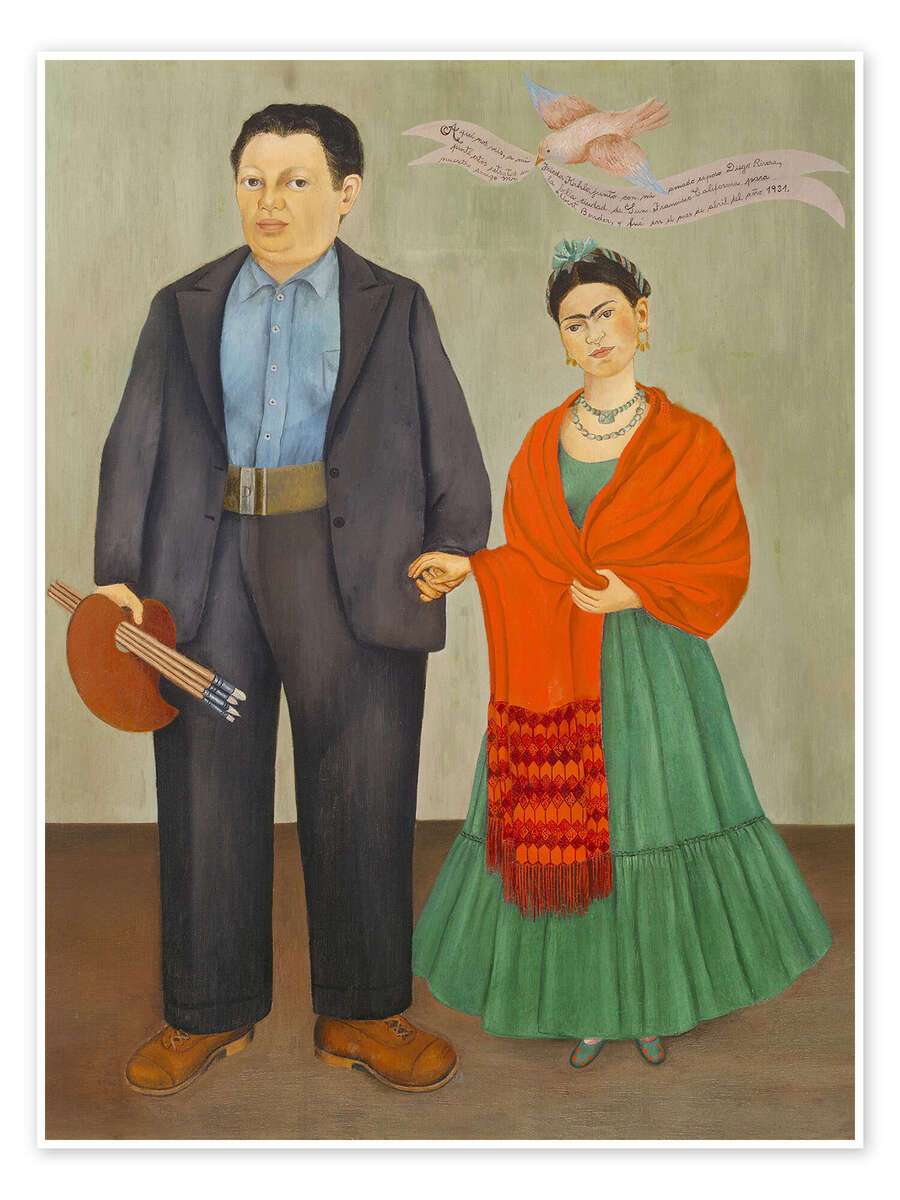

«Фрида и Диего Ривера» (1931) и «Две Фриды» (1939), Фрида Кало

«Невесты с Гранд-стрит», Грейс Хартиган, 1954

Традиционно любовь не может быть «действительной» или «духовной», если не подтверждена перед Богом посредством брака. Однажды стать женой — это необходимость для любой, кто хочет занять уверенную позицию в обществе, альтернативой которой может послужить, разве что монастырь. Чуть ближе к середине века встречаются работы, предлагающие переосмыслить положение невесты, жены. К ним можно отнести сразу несколько картин Фриды Кало о ее личных переживаниях, связанных с браком. «Фрида и Диего Ривера» — портрет, приуроченный к свадьбе, на нем художница «примеряет» на себя образ жены. Диего держит кисти и палитру, как истинный художник-мужчина, гений, а Фрида его руку, как верная жена, спутница и муза. Картина «Две Фриды» написана всего через 8 лет, на фоне брачного портрета она создает трагичное впечатление. Художница изображает две версии себя, одна европейская, а другая мексиканская. Воплощения держатся за руки, их обнаженные и подробно показанные сердца соединены одной артерией. Один конец кровеносного сосуда остается у европейской Фриды, он зажат медицинскими щипцами, но кровоточит. Второй конец восходит с маленькому портрету Диего Риверы, который держит Фрида-мексиканка. Оба воплощения страдают и физически, учитывая состояние здоровья Фриды, и эмоционально. Известная трактовка картины гласит, что единственное, на что может опираться Фрида Кало после произошедшего — она сама. Другим примером переосмысления ценностей брака становится работа «Невесты с Гранд-стрит» Грейс Хартиган. На картине художницы-экспрессионистки изображены невесты, не то живые, не то манекены, грань между ними стерта. Их белые платья считываются и как иконы чистоты, и как товар‑обещание, раз уж «девушки» смотрят на зрителя с витрины. Так, одна из самых известных картин Хартиган становится высказыванием о двойственности брака, о сочетании желания и коммерции, о товаризации роли жены. В итоге, если раньше женщина, прошедшая через развод или и вовсе никогда не вступавшая в брак, считалась «павшей», теперь о проблемах замужества заявляется прямо.

Сексуальная революция и вторая волна феминизма в 60х с одной стороны значительно расширили возможности художниц для высказываний, с другой вызвали серьезный ответ со стороны традиционных, патриархальный ценностей. Дискурс вокруг социального запроса на любовницу стал агрессивнее и провокационнее.

Фрагменты «Исландской саги», Дороти Янноне, (1978-1986)

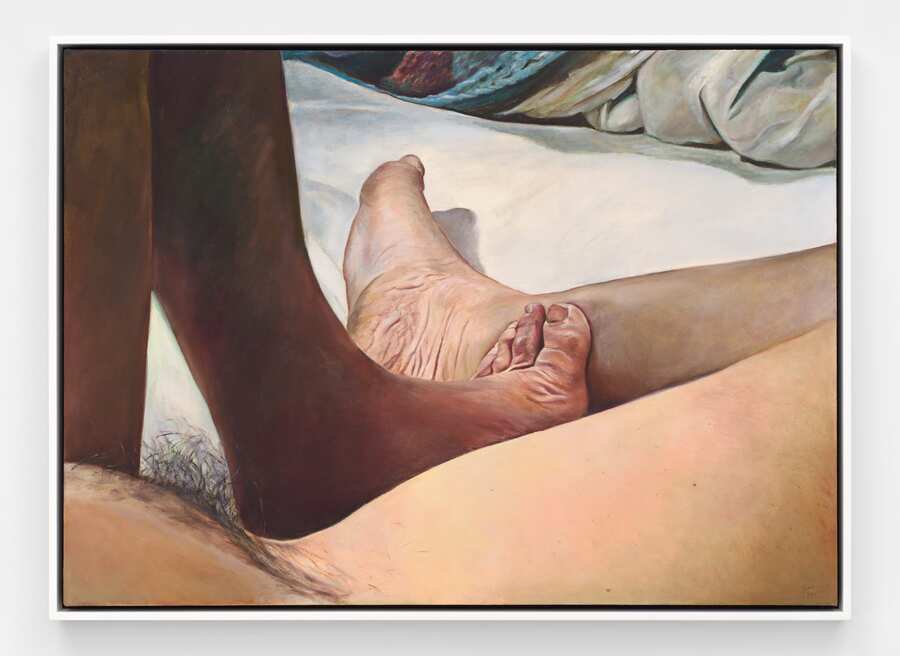

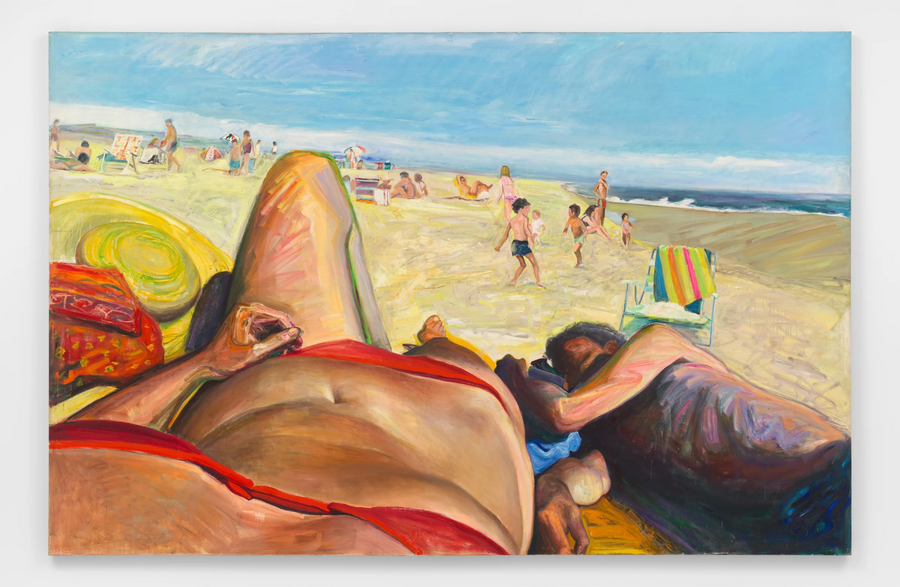

Серия «Самоизображение», Джоан Семмел, 1974-1979

Во второй половине двадцатого века в женском искусстве образ любовника или любовницы как таковой значительно видоизменяется. Теперь инструментами для разговора о проблемах любви все чаще становится нагота, тело, секс, более тонкие межчеловеческие отношения, более сложные, чем обыкновенная «любовь». Это не значит, что от «типичного» изображения любовницы или любовника совсем ничего не остается, но теперь возникают произведения искусства, исследующие и другие пути. К ним можно отнести иллюстрированную книгу, сборник или комикс «Исландская сага», к работе над которой Дороти Янноне приступила еще в конце 60х. С помощью текста и иллюстраций Янноне в третьем лице подробно рассказывает о своей поездке с мужем в Исландию. В Рейкьявике она знакомится с швейцарским художником Дитером Ротом, у у пары мгновенно завязываются страстные сексуальные отношения. Дороти Янноне уходит от мужа через неделю после встречи с Ротом, чтобы жить вместе со своей музой. Сборник наполнен подробными изображениями сексуальных сцен, описанием ощущений от них и их связью с привязанностью к возлюбленному, которая в этой работе ставится на пьедестал. Такую честность можно сопоставить с серией «Самоизображение» Джоан Семмел. Картины художницы запечатлевают ее же собственное тело «ее глазами». На телах с предельной подробностью показаны складки, родинки, волосы, изменения цвета, пигментные пятна, это касается и Джоан Семмел, и ее партнера. Эта серия — ода женскому взгляду на саму себя, в любви с партнером или без него. Это взгляд противопоставлен фетишизации и ретуши, он решительный и сокрушающий за счет ракурса и близости к интимному миру незнакомого человека. Конец 20 века ознаменован кризисом института брака. Женщины начали работать и получили больше прав, развестись стало легче, и с процедурной, и с социальной точек зрения, возникли контрацептивы. Брак перестал считаться обязательным, что позволило более четко отследить отпечаток этой традиции на обществе. На картине Паулы Рего «Семья» изображена как бы театральная композиция. В спальне на кровати — ослабевший мужчина, вокруг него три женские фигуры: взрослая женщина, молодая девушка и девочка. О женщинах создается двойственное впечатление, они одновременно и заботятся о мужчине, и распоряжаются им.

«Семья», Паула Рего, 1988

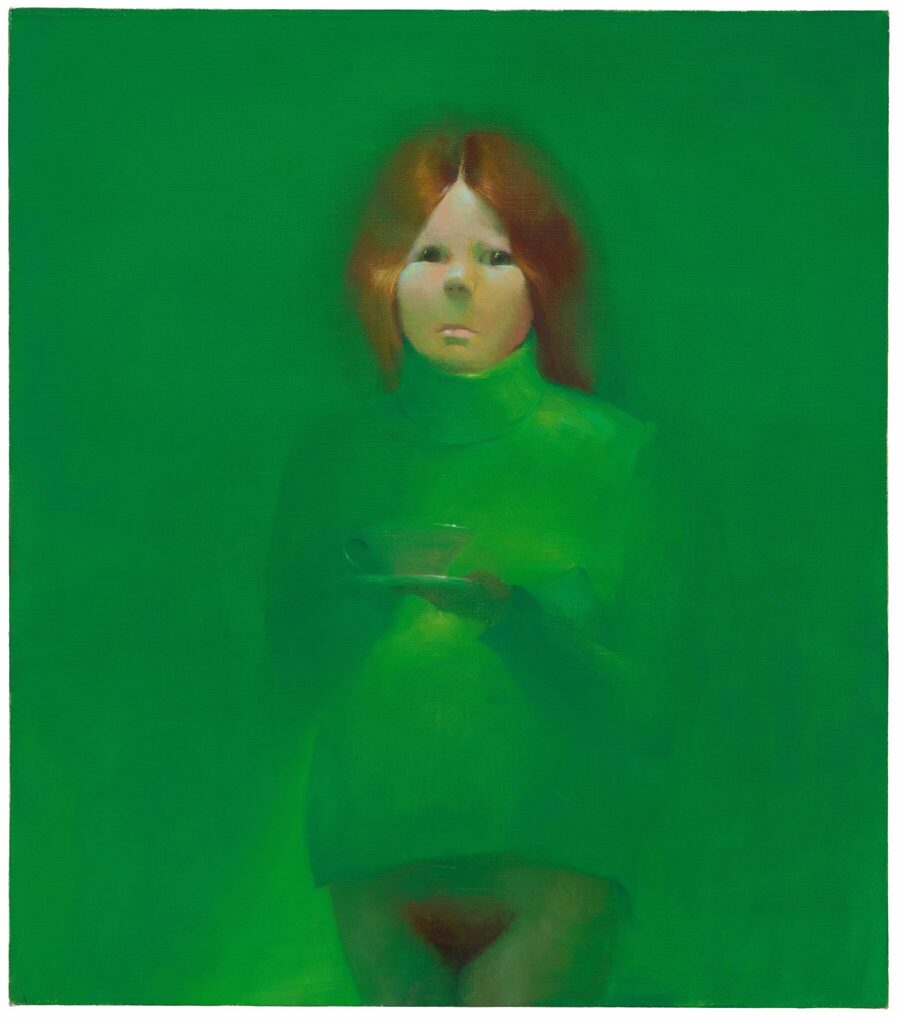

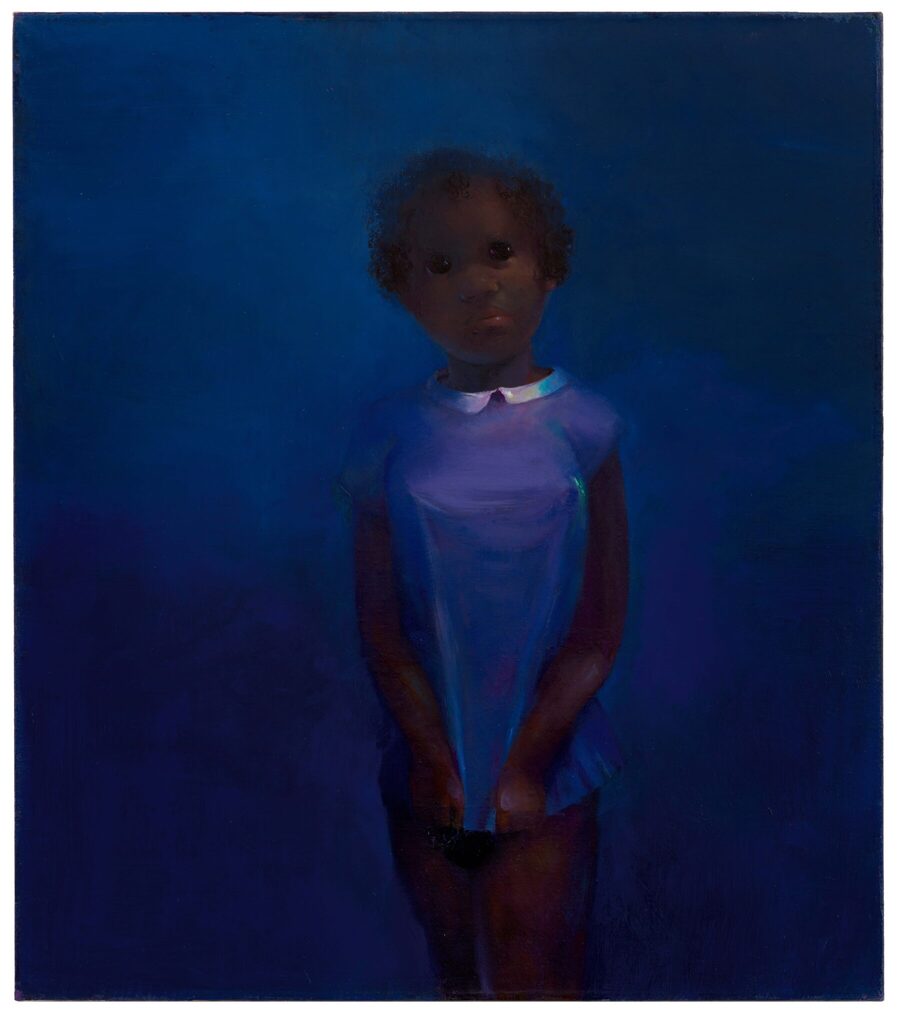

«Те, кто не хочет», Лиза Юскавидж, 1991-1992

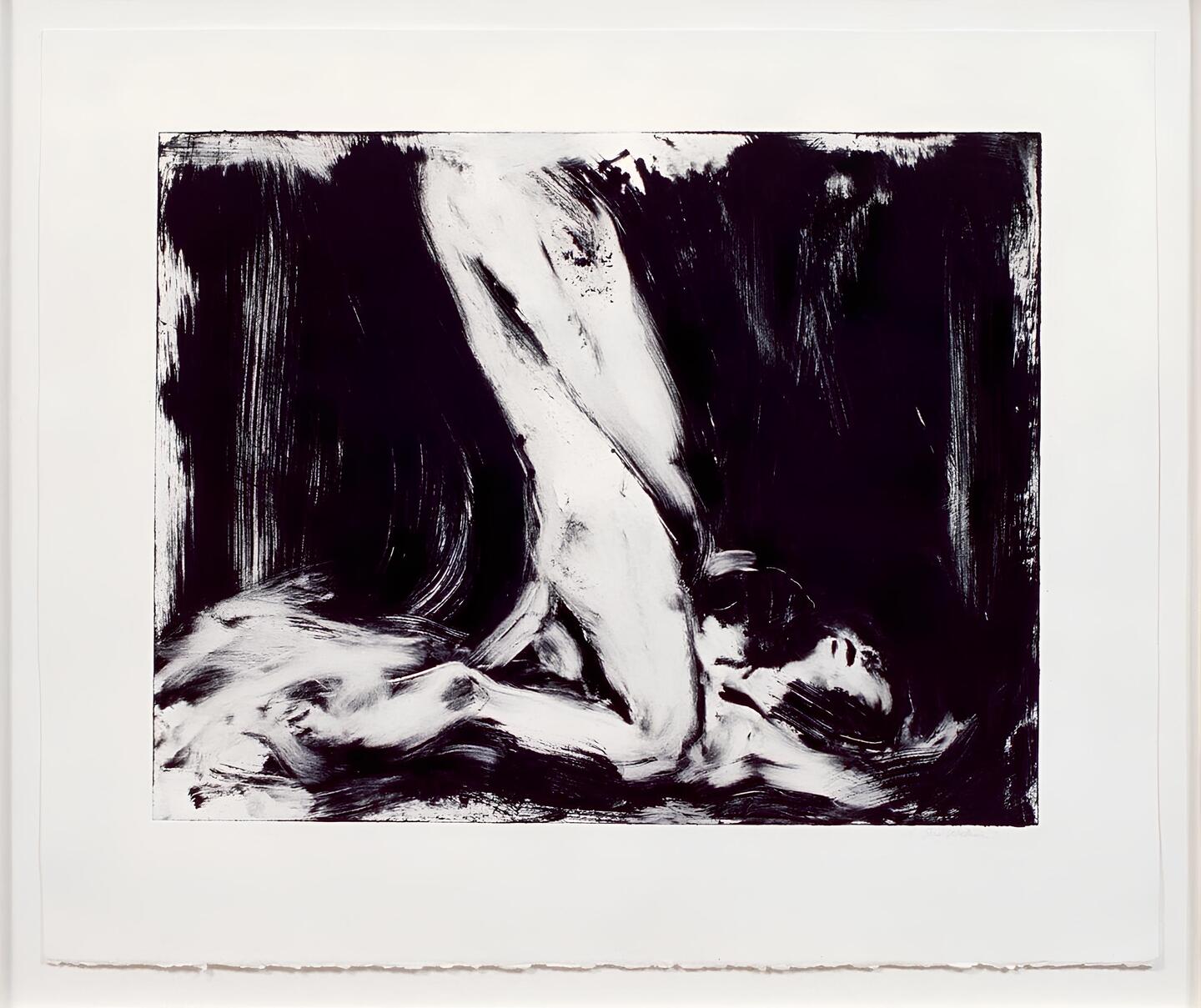

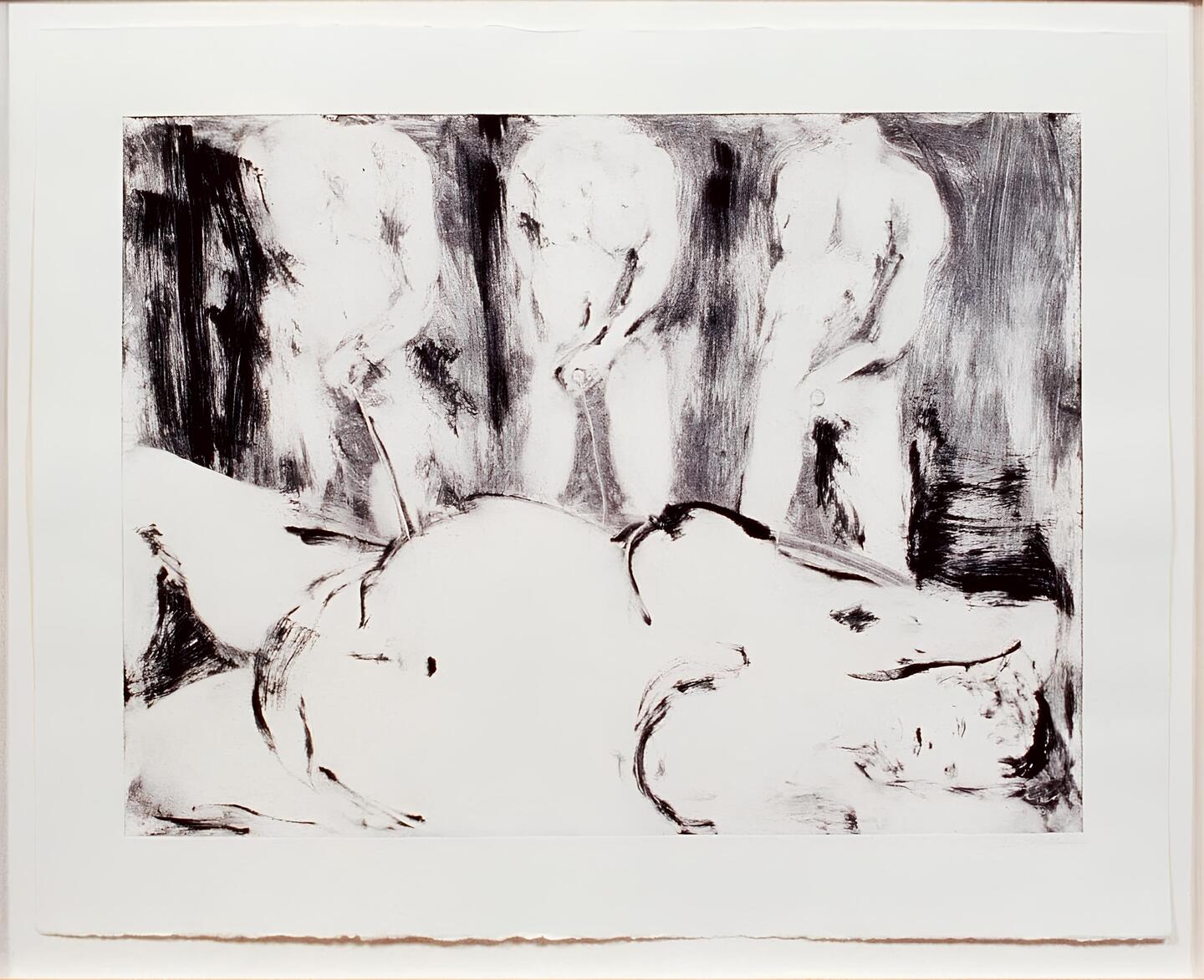

«Порноблюз», Марлен Дюмас, 1993

«Инквизиция», «Преклонение», «Страсть», Сью Уильямс, 1994

Непогрешимая муза и гений

здесь надо написать о проблемах обнаженной натуры горилла герлс

«Автопортрет с обнаженной моделью», Лаура Найт, 1913

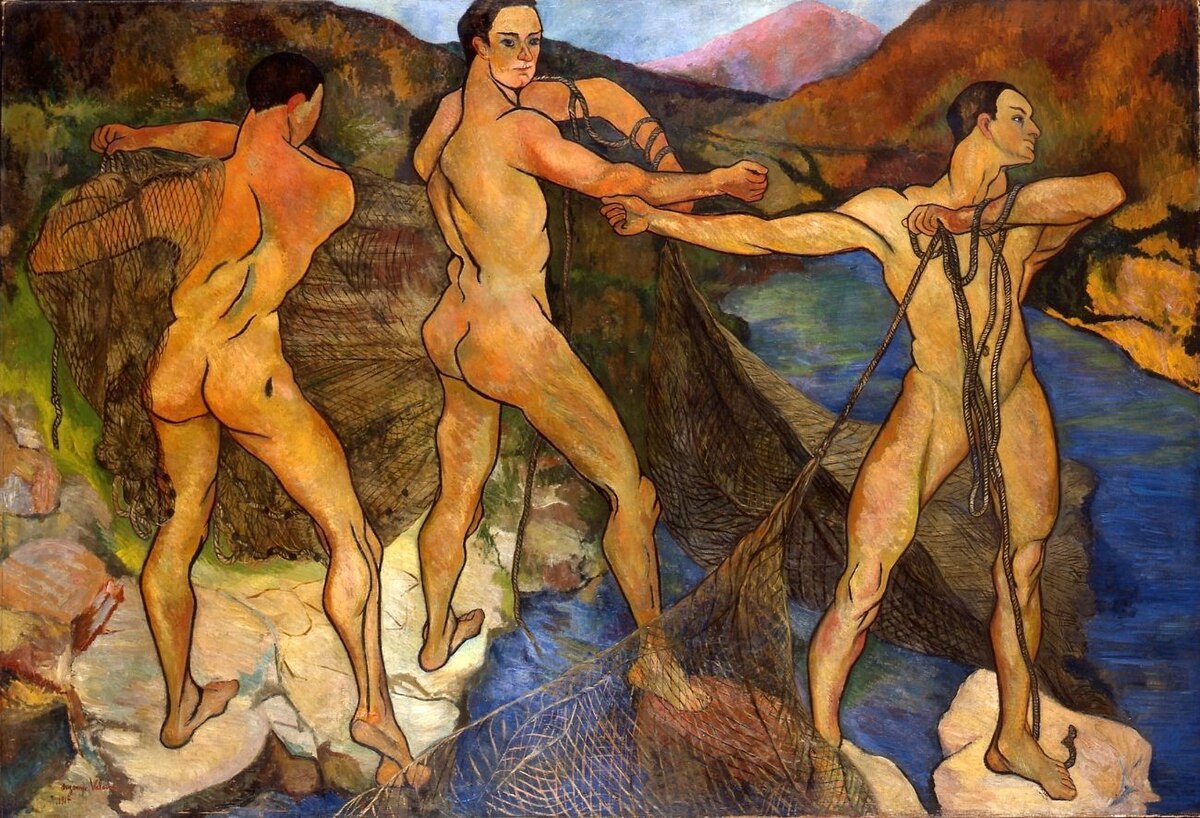

«Адам и Ева"(1909) и «Забрасывание сети» (1914), Сюзанна Валадон

«Голубая комната», Сюзанна Валадон, 1923

«Роскошная птица. Портрет Макса Эрнста», Леонора Каррингтон, 1939

текст

«День рождения», Доротея Танинг, 1942

«Сотворение птиц», Ремедиос Варо, 1957

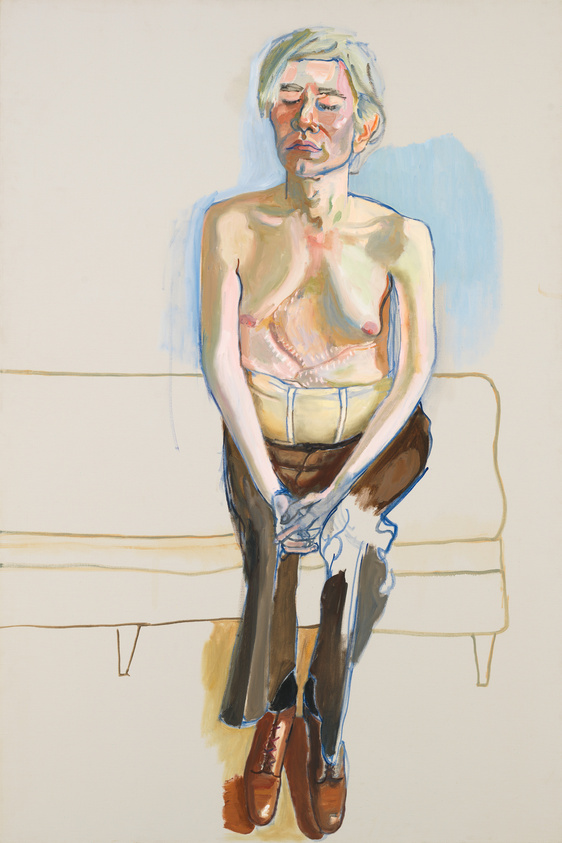

«Для меня люди на первом месте, — заявила Нил в 1950 году. — Я пытаюсь отстоять достоинство и вечную важность человека».

«Энди Уорхол», Элис Нил, 1970

текст

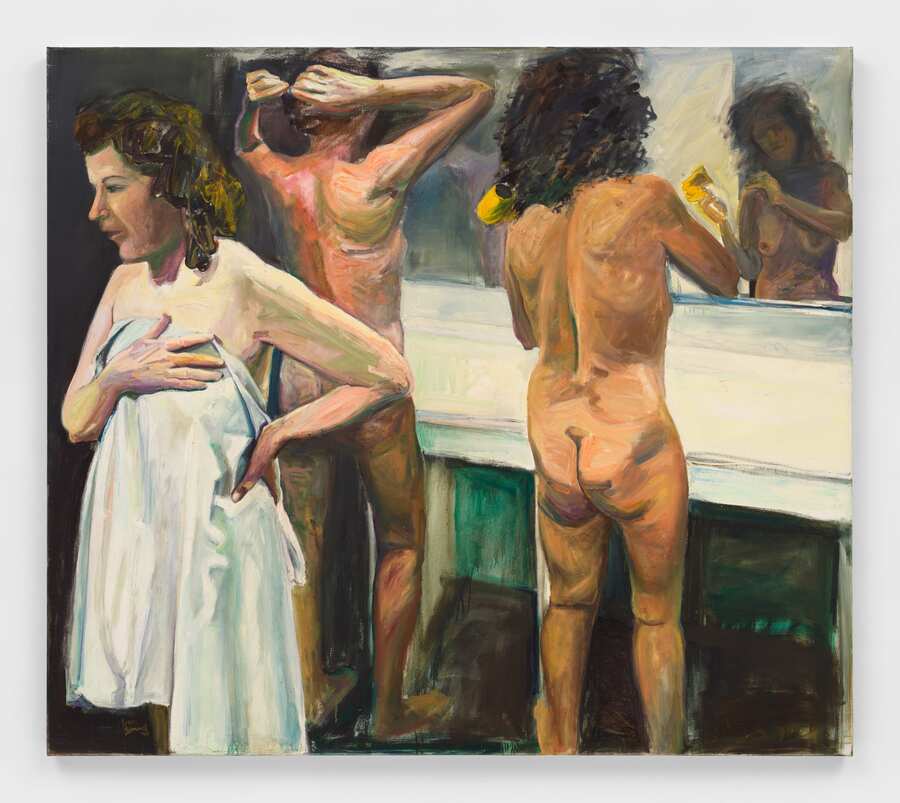

«Турецкая баня», Сильвия Слей, 1973

«Я хотела представить свою точку зрения, изображая оба пола с достоинством и гуманизмом. Это было крайне необходимо, поскольку женщин часто рисовали как объекты желания в унизительных позах. Меня не смущает слово „желание“, мне не очень приятен сам „объект“. — Сильвия Слей

«Пол Розано полулежа», Сильвия Слей, 1974 г.

текст

Из «Пляжной серии», Джоан Семмел, 1985-1987

Из серии «Раздевалка», Джоан Семмел, 1988-1991

«Художник», Марлен Дюма, 1994

Защитница

текст

текст

текст

текст

«Прорыв», Кете Кольвиц, 1903

«Крест Франции», Ромейн Брукс, 1914

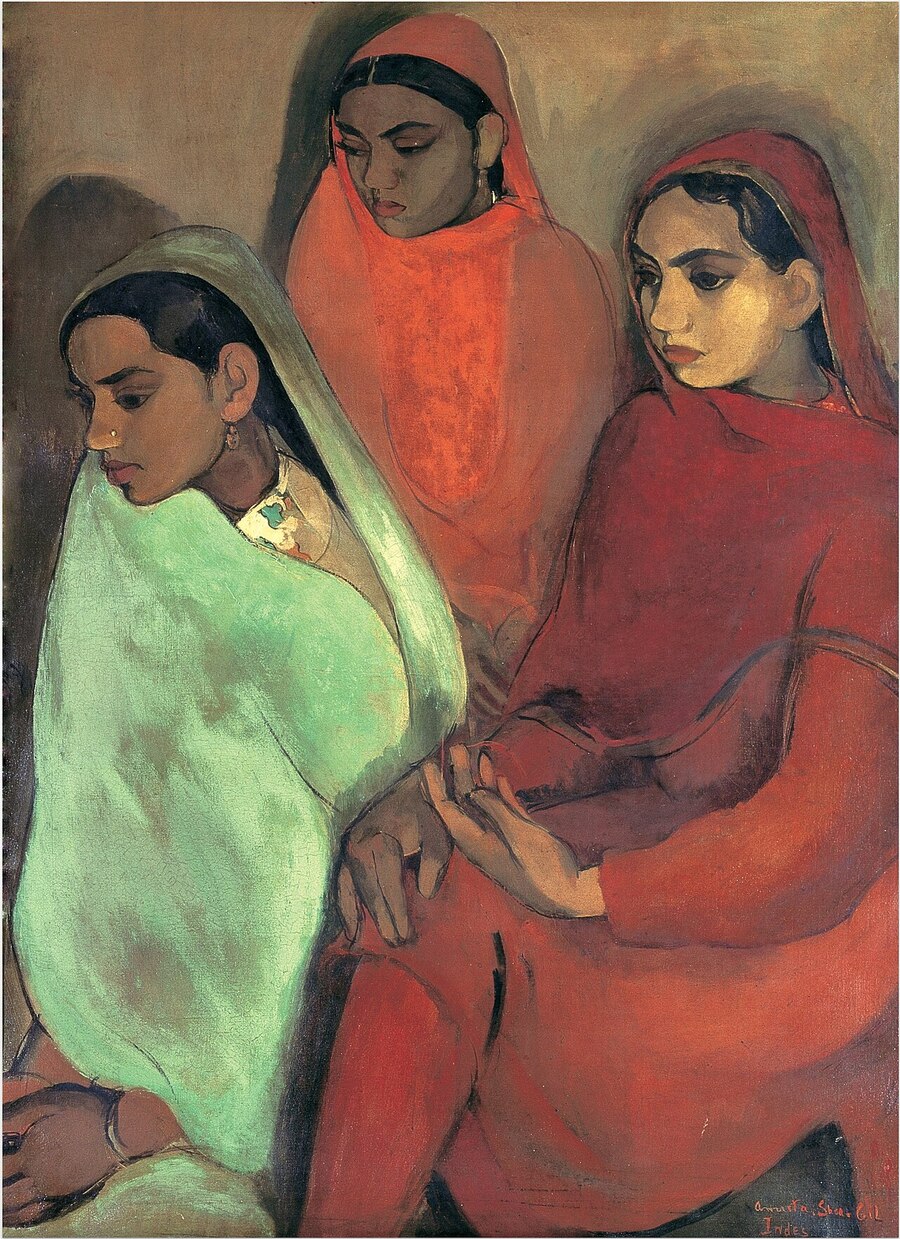

«Группа из трех девушек» (1935) и «Туалет невесты» (1937), Амрита Шер-Гил

«Семена для посадки нельзя молоть», Кете Кольвиц, 1942

«Великанша (Хранительница яйца)», Леонора Каррингтон, 1947

«Умереть», Фейт Рингголд, 1967 г.

умная фраза

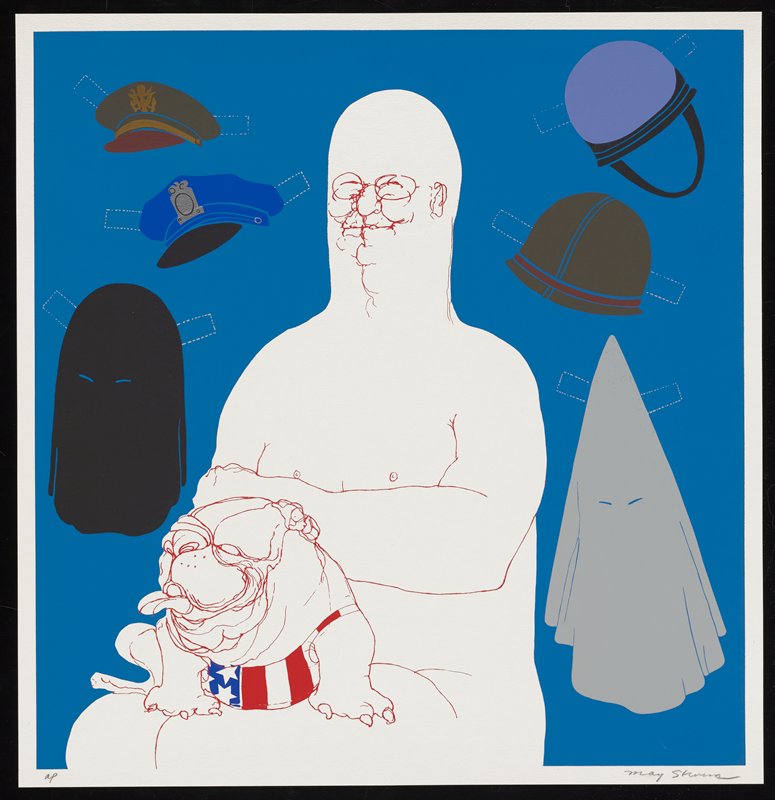

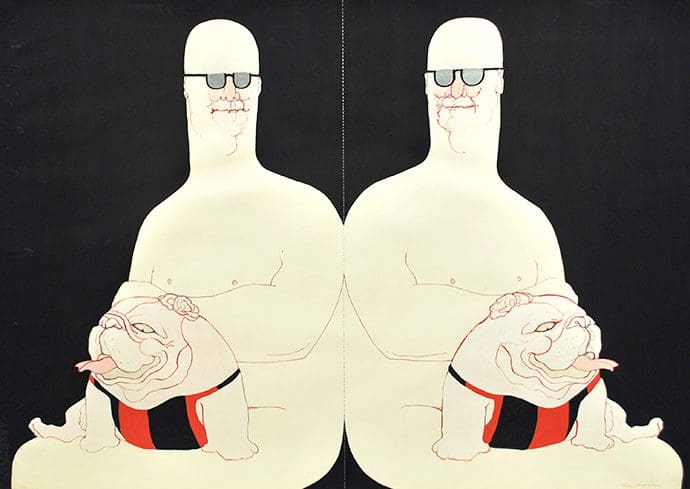

Серия «Большой папа», Мэй Стивенс, 1968-1971

Бунтарка или женщина с опорой на себя

текст

текст

текст

текст

«Женщина с большой грудью и старуха», Сюзанна Валадон, 1908 г.

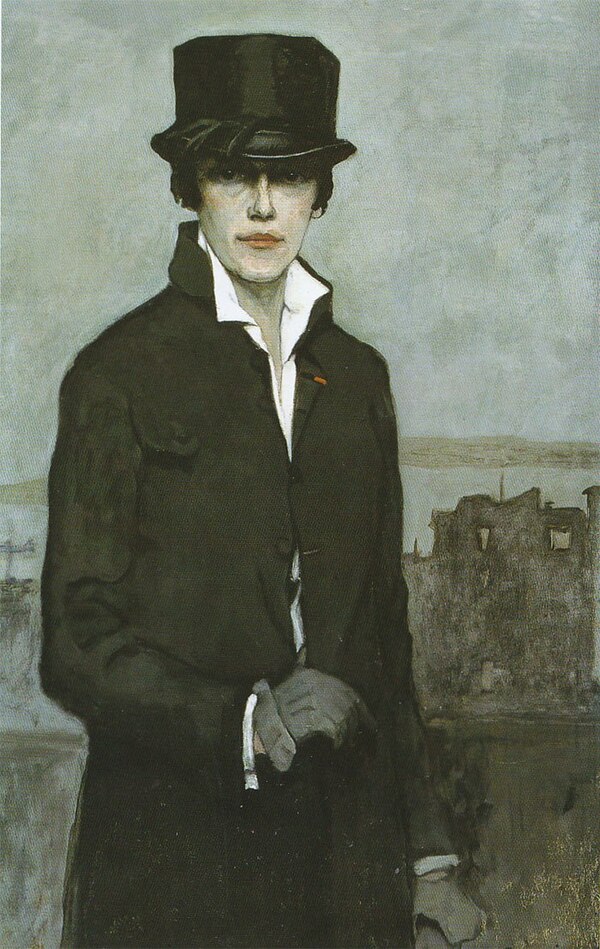

«Амазонка», Ромейн Брукс, 1920

«Женщина-дом», Луиза Буржуа, 1946–1947 гг.

«Скандал'63», Полина Боти, 1963

«Женщина, смотрящаяся в зеркало», Фейт Рингголд, 1966

«Женщина-собака», Паула Рего, 1994

«Джарвис и Лиам» курят, Элизабет Пейтон, 1997 г.

умная фраза

Хранительница традиции

текст

текст

текст

текст

«Тут висит мое платье», Фрида Кало, 1933

Танец с корзинами Санта-Клара, Паблита Веларде, 1950 г.

«Издольщица», Элизабет Кэтлетт, 1952

умная фраза

«Свиток», Шахзия Сикандер, 1991–1992 гг.

Заключение

текст

текст