«Сюжеты парадоксальной действительности» Интервью с Дмитрием Печуриным

Проект Дмитрия Печурина «С любовью к Родине: методические рекомендации» занял IV место в конкурсе «Своя тема». Мы поговорили с Дмитрием о его работе, волнующих автора темах и фотографии.

Дмитрий Печурин — художник, работающий с фотографией. Окончил курс Владимира и Екатерины Селезневых в школе современной фотографии POLEZRENIYA. Итоговый проект «Бояться нечего» (2020) был опубликован в журналах Calvert Journal, Colta.ru и Republic.

Прошел обучение на курсе авторской фотокниги в Московской школе фотографии и мультимедиа им. А. Родченко (курс Ольги Матвеевой и Жени Яхиной). В рамках курса создал фотокнигу «Бояться нечего», которая вошла в шорт-лист Fotobookmarket Award (2021).

Финалист международной грантовой программы PhMuseum с проектом «С любовью к Родине: методические рекомендации» (2023).

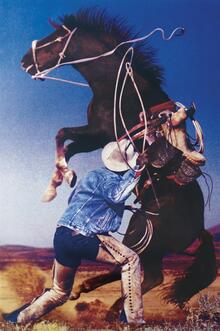

Дмитрий Печурин / из проекта «С любовью к Родине: методические рекомендации»

Дима, расскажи, пожалуйста, фотография для тебя профессия или любимое дело?

Я отношусь к фотографии как к любимому смыслообразующему и жизнеутверждающему делу.

Дмитрий Печурин / из проекта «С любовью к Родине: методические рекомендации»

В какой сфере ты работаешь?

Я сменил много профессий. Сейчас я работаю UX/UI дизайнером, но до этого я был тренером по фитнесу и боксу, а также занимался необычным видом спорта — шахбоксом. Это синтез шахмат и бокса.

Как началось твое увлечение фотографией? Ты помнишь этот момент?

В детстве я ходил в спортивные походы в горы, и мне хотелось запечатлеть ту природу и те места, что я видел, сохранить их для себя и поделиться ими с кем-то еще. Например, красивый закат или гора необычной формы. Семь лет назад я записался на онлайн курс по природной съемке. Ездил в горы, снимал пейзажи на широкоугольный объектив. В какой-то момент я понял, что это путь в никуда, потому как это занятие сводилось к простой фиксации природы с видовых точек, которые я посещал, и не развивался как автор.

Я искал в Сети пейзажные фотографии, и обратил внимание на снимки Дмитрия Богачука. Его работы сильно отличались от работ других пейзажистов, в них не было кричащего контрового света или эпичных видов, наоборот чувствовались гармония и спокойствие. Я задал Дмитрию вопрос, где можно научиться подобному. Он рассказал мне о Школе современной фотографии Polezreniya (тогда Fine Art).

Так я попал на интенсив к Владимиру Селезневу. Шесть дней подряд на курсе мы знакомились с работами авторов, которые значительно влияли на развитие фотографии с момента ее изобретения. Я впервые взглянул на фотографию, как на возможность высказывания, а не только фиксации.

Дмитрий Печурин / ранние пейзажи

Как думаешь, почему именно фотография стала для тебя важным занятием?

Мне нравится сложность статичного изображения. Думаю о том, как одно или несколько плоских изображений могут заключать в себе нечто цельное, вызывающее в зрителе какие-то размышления или противоречия.

Фотография — способ выражения, который на данный момент мне подходит. Вместе с тем я думаю, что мне не хотелось бы ограничивать себя только ею. В дальнейшем мне хочется поработать с другими медиуами, например, с видео, звуком и скульптурой.

Чьи работы оказали на тебя влияние?

Прежде всего на меня оказал влияние подход к понимаю фотографии Владимира и Екатерины Селезневых, то, как они её чувствуют. Работы Дмитрия Лукьянова, Александра Гронского, определенный период работ Данилы Ткаченко, практически все авторы выставки «Новый пейзаж». Сейчас я учусь у Марго Овчаренко, и чувствую, как её взгляд также влияет на меня.

Дмитрий Печурин / из проекта «Бояться нечего»

Дима, как развивался твой взгляд? Как менялся интерес в работе?

Свой первый проект «Бояться нечего» я снимал в течение года. Это работа о сложившейся опасности попадания радиоактивных и химических отходов в воздушное пространство Москвы и моего родного микрорайона Сабурово. Я документировал места захоронений отходов, реконструировал сцены, которые я там видел, делал скриншоты новостей. Также мне было интересно наблюдать за тем, как жители района реагируют на возникшую угрозу, какое происходит взаимодействие между ними и администрацией города.

Я завершил проект, когда у меня возникло ощущение эмоциональной пустоты к данной теме. Полгода после я не снимал совсем, было время пожить с полученными знаниями и опытом, и начать мыслить иначе.

Примерно в это же время я принял участие в резиденции «Удар». Она проходила в Боровске в заброшенном ансамбле тюремного замка 1866 года постройки. Там мне удалось сделать инсталляцию, которая называется «Коммуникация». К этой работе у меня на сайте нет текста, но она о том, как после революции прежнюю тюрьму превратили в жилой дом.

За ударный труд лучшим работникам фабрики «Красный Октябрь» предоставили отдельные квартиры (бывшие камеры). По найденной мной информации, первые «ударники» въезжали в свои «квартиры», когда некоторые камеры были еще заняты заключенными. Жителей «Дома Ударника» расселили только в 2013 году. Создание инсталляции оказалось интересным опытом, и мне бы хотелось однажды еще поработать со скульптурой.

В новом проекте «С любовью к Родине: методические рекомендации» я решил не бояться ставить перед собой технически сложные задачи. Дело в том, что мне не всегда сразу удается снять задуманный кадр так хорошо, как он представляется в моем воображении. Зачастую бывает так, что я возвращаюсь к месту съемки по несколько раз и переделываю кадр до нужной степени выразительности. За время работы над проектом качество и сложность моих изображений действительно изменились технически и визуально. Мой взгляд также менялся. Уже сейчас некоторые кадры я бы делал по-другому, но в этой работе есть своя эстетика. Надеюсь закончить «С любовью к Родине: методические рекомендации» к середине 2024 года.

Дмитрий Печурин / инсталляция «Коммуникация»

Что интересует тебя сейчас? Есть ли ключевая тема, которая объединяет всю работу?

Думаю, что общая идея есть во всех моих работах, даже включая опыт с инсталляцией. Я понял, что прежде всего меня интересует взаимодействие между властью и обществом. То, как власть спускает свою идеологию или свою позицию в народ, как затем общество реагирует на это, как дополняет это взаимодействие своим восприятием реальности.

Сейчас я начал делать следующий проект, в котором это взаимодействие раскрывается в новом виде, где меня уже больше интересует ответная реакция общества на новые реалии, на некое навязываемое нарушение естественного хода времени. Пока что мои мысли к этой работе не обрели устойчивую форму, и видоизменяются с моими личными ощущениями. Последние несколько лет я снимаю только то, что меня действительно волнует.

Как ты определяешь фотографию? В чем особенность медиума для тебя?

Это сложный вопрос. Он, возможно, призывает к философскому ответу, но для меня фотография — это способ выразить свои иногда абстрактные, возможно, разрозненные мысли и привести их к чему-то единому. Вовремя почувствовать и ответить на неосознанный импульс. Иногда я делаю фотографии интуитивно и сам до конца не понимаю, что хочу выразить в сюжете.

А сейчас я снимаю практически всегда сюжетами. У меня мало бессюжетных поэтических кадров, где я мог бы настроить зрителя на определенную волну, как, например, это происходит в работах Ринко Каваучи.

Дмитрий Печурин / из проекта «Бояться нечего»

Как приходят идеи твоих сюжетов?

В проекте «С любовью к Родине: методические рекомендации» идеи приходят через процесс поиска сцен или объектов, подходящих к основной идее серии. Я ищу фотографии и описания необычных мест в Сети, а когда нахожу что-то интересное, то стараюсь поехать в нужную часть России на съемку.

Случайные сюжеты для меня большая редкость. Хотя иногда так происходит: иду, поворачиваю голову, и все складывается, как в кадре, где человек склоняется к капоту машины. В ней все сложилось особенным образом: на машине герб России, из-под капота течет масло, а на фоне железный забор и деревянный дом с пластиковыми окнами, под окном — береза. Прошел бы на полчаса раньше и не увидел бы этого. Про себя я называю такие совпадения явлением — вселенная на какое-то мгновение открыла идеальный сюжет парадоксальной действительности.

Не могу себе с точностью ответить, являются ли некоторые сюжеты этого проекта документальными или насколько они документальны. Я их не придумывал, а замечал, видел и воссоздавал.

В новом проекте я больше воображаю. Воображаю несуществующее в реальности, хотя и основанное на противоречиях и несоответствиях, которые всюду замечаю.

Дмитрий Печурин / из проекта «С любовью к Родине: методические рекомендации»

Дима, расскажи, насколько сложен твой съемочный процесс? С какой техникой ты работаешь и почему?

У меня цифровая среднеформатная 50-мегапиксельная камера Fujifilm GFX 50R. С этой камерой я вырос технически и увидел ту самую пластичность снимков, о которой так много слышал раньше. Я начал чувствовать и снимать по-другому. В проекте «С любовью к Родине: методические рекомендации» есть снимки, снятые на предыдущую камеру Canon 6D, и разница изображений заметна.

Обычно в поездке со мной рюкзак, штатив, софт бокс, синхронизаторы, много реквизита, вспышка и одна камера. Раньше брал с собой еще и пленочную, но со временем понял, что сейчас не хочу комбинировать разные по типу съемки изображения, и мне нужны только максимально качественные и простые в использовании.

Помогает ли тебе кто-то во время съемок?

Часто со мной ассистент, кто-то из моих друзей или моя девушка. Иногда мне помогали мои преподаватели Селезнёвы. Это взаимный процесс. Часто я помогал на съемках Вове, а они уже вдвоем мне. Еще в создании сюжетов помогают герои. Это могут быть мои друзья, которых я переодеваю и гримирую определенным образом. Получается так, что в процессе съёмки участвует сразу много людей. Периодически везет познакомиться с героями в городе съемки и попросить их участвовать. Так было недавно в Бежецке в Тверской области.

Дмитрий Печурин / из проекта «С любовью к Родине: методические рекомендации»

Есть ли у тебя свой метод? Приёмы съёмки?

Какое-то время я ассистировал Владимиру Селезневу, и с его позволения заимствовал показанный им метод, когда камера устанавливается на штатив в неизменном положении один раз. Затем делается несколько самостоятельных кадров в границах конечного изображения, а при обработке кадры склеиваются, и нужные части разных снимков проявляются через маски в редакторе. Такой способ съемки сильно упрощает задачу, когда у тебя один источник света или, когда героев в кадре несколько. Позволяет выставить свет с нужной интенсивностью и отредактировать позу героя индивидуально.

Кто твой зритель? Какой он?

Хочется ответить, что это мои друзья и моя мама. Но это, конечно же, шутка. Я рад любому зрителю, но так как я работаю с российским контекстом, то мне бы хотелось видеть своим основным зрителем жителя России или постсоветского пространства, понимающего здешние взаимосвязи, особенности среды, в которой мы живем.

Как ты думаешь, насколько твои работы понятны без сопроводительного текста к ним?

Мне кажется, я делаю довольно простые снимки. В них нет сложных метафор. Может быть, в новом проекте они появятся, и концепция работы получится более сложной. Но сейчас мои работы достаточно прямолинейны. Но при этом я получаю разную обратную реакцию людей и вижу разное прочтение ими моих работ. Например, у меня есть снимок с гигантской каской в пространстве, которое можно описать словом «Нигде». У части зрителей эта работа вызывает размышление о том, что, принимая гипертрофированную форму, объект становится абсолютно избыточным, а другим, наоборот, нравится преувеличение и большая заметная форма, они противоположно воспринимают фотографию. Значит, все-таки неоднозначность в восприятии возникает и появляется поле для размышления.

Дмитрий Печурин / из проекта «С любовью к Родине: методические рекомендации»

Какой формат для финального воплощения сложившихся работ ты выбрал?

На мой взгляд, книга даёт долгую жизнь любому проекту и, судя по моему первому опыту, жизнь намного более яркую. Например, сейчас книга «Бояться нечего», которую я сделал совместно с Ольгой Матвеевой и Женей Яхиной в «Лаборатории книжной телесности book[e]lab» была показана на книжном фестивале в Белграде.

Уверен в том, что буду делать книгу и к серии «С любовью к Родине: методические рекомендации» несмотря на то, что в проекте нет нарратива, и есть опасение сделать просто фотоальбом. Книгу всегда интересно рассматривать, к тому же появляется возможность добавить дополнительный смысл благодаря форме издания.

Хотелось бы, чтобы также состоялся и выставочный проект серии. На время выставки я планирую добавить к фотоработам несколько объектов.

Думаю, что хорошо оформленный сайт также важен для художника. Люблю изучать работы разных авторов, рассматривая снимки на их сайтах.

Какой момент работы для тебя любимый: съемка, отбор? поиск? А что дается сложней всего?

Конечно, все процессы важны, и каждый по-своему увлекает. Когда я ищу интересное место для новой съемки и вдруг нахожу, или случайно в городе встречаю что-то важное, то искренне радуюсь, как ребенок.

Съемка для меня всегда проходит непросто. Я сильно волнуюсь, особенно если знаю, что процесс будет сложнее из-за того, что к объекту съемки сложно подойти, а рядом много случайных прохожих. Бывает и так, что объект находится на охраняемой территории и нужны какие-то переговоры с охранниками для разрешения на съемку. В режиссуре кадров с героями еще сложнее, поэтому я всегда с благодарностью принимаю комментарии и помощь ассистентов, так как знаю, что от волнения могу упустить важные детали. Но, несмотря на сложность и непредсказуемость, во время съемок я также чувствую себя живым и увлеченным. Жду этого ощущения всякий раз.

А самый любимый момент возникает, наверное, сразу после съемки, когда я понимаю, что закончил и мне удалось задуманное. Наверное, это чувство схоже с чувством людей, увлекающимися экстремальными видами спорта. Я ощущаю настоящий выброс адреналина.

С обработкой складывается по-разному и сильно зависит от моего настроения и количества основной работы сейчас. Я провожу за компьютером очень много времени.

Дмитрий Печурин / из проекта «С любовью к Родине: методические рекомендации»

Дима, наблюдаешь ли ты за современным состоянием фотографии в России? Кто из авторов интересен, какие явления показались значимыми и важными?

Да, я слежу за российскими авторами. Мне нравится то, что сейчас многие работают с настоящим контекстом и актуальными темами. Из молодых авторов люблю работы Кирилла Савельева, который выкладывает фотографии под псевдонимом Копенкин. Нравится все, что сейчас снимают Вова и Катя Селезнёвы.

Я впечатлен новым проектом Вовы «Разговаривающим в храме посылаются печали и скорби». Считаю его особенно значимым для развития современной российской фотографии. Думаю, что в каком-то смысле образцовым проектом можно назвать работу Кати Селезневой «За поворотом, в глубине»» о закрытом административно-территориальном образовании — городе Саров. Кажется, что в нем нет ничего лишнего или спорного, и все приемы используются там, где это необходимо.

Искренне люблю последние работы Александра Гронского, особенно «Схему», которая состоялась в соавторстве с фотографом Ксенией Бабушкиной. Настолько же нравится его нынешний проект о современной Москве. Можно перечислить множество авторов, но стоит отметить свое сожаление, что некоторые из них, например, Дима Лукьянов и Игорь Самолет, сейчас меньше занимаются фотографией.

Возможно, я не совсем объективен, но, находясь в среде фотографической школы «Polezreniya», и зная о том, как проходит процесс обучения, становления новых авторов, думаю, что эта школа формирует определенное видение и, возможно, особенный стиль в российской фотографии, становится значимым явлением.

Дмитрий Печурин / из проекта «С любовью к Родине: методические рекомендации»

Кто из западных авторов тебе близок, интересен?

Мне интересны работы фундаментальных авторов — Алека Сота, Марка Пауэра. Люблю рассматривать снимки норвежского фотографа Турбьерна Родланда. Недавно пересматривал Джеффа Уолла, захотелось углубиться в его подход к фотографии, понять, чем она является для него.

Есть ли у тебя собственная любимая фотография?

Если думать об изображении исключительно с визуальной точки зрения, то это один ответ. А если вспомнить историю того, как создавался снимок, и подумать о процессе подготовки, то ответ будет совсем другим.

Практически каждая фотография содержит историю поиска, подготовки, сложной дороги или даже путешествия. Так, я снимал стену в виде Кремля на одной из дач в Вологодской области, в поселке Сазоново. Мы добирались до места два дня, ночевали в мотеле, напоминающем отель Грэйт Нотерн из Твин Пикс, по пути заезжали в прекрасные тогда еще жилые Морозовские казармы в Твери. В процессе самой съемки мне пришлось около двух часов стоять на морозе с камерой, боясь упустить нужный свет. Это было достаточно трудно, но у меня сложилось очень теплое воспоминание об этой работе.

Визуально мне нравится случайный снимок с памятным знаком — могилой, который оказался в темно-синем разливе. Я проезжал мимо него в конце мая. Ближайшая река разлилась, затопив знак. Вечером все это выглядело совершенно мистически и очень красиво. Снова сложился цельный сюжет из нескольких присущих основной теме символов: береза, изображенная на камне, георгиевская лента и боковое зеркало машины.

Дмитрий Печурин / из проекта «С любовью к Родине: методические рекомендации»

Любимая чужая фотография?

Сложно выделить одну фотографию, но пусть это будет снимок Джеффа Уолла «Картина для женщин» 1979 года, который является оммажем к картине Эдуарда Мане «Бар в Фоли-Бержер», и который я в последнее время много изучал. Каждый раз, когда я смотрю на эту фотографию, я прохожу определенный путь — от непонимания того, что происходит на фотографии к ясности. Помимо идейной составляющей, мне нравится, что эта работа заставляет меня постоянно проделывать этот путь.

Дима, что бы ты мог посоветовать начинающим авторам?

Не торопиться прежде всего. Думаю, что хороший проект сложно сделать за пару месяцев. Нужно гораздо больше времени на то, чтобы почувствовать, обдумать идею, разобраться со своим отношением к теме проекта, прожить проект. Еще очень важно не бояться переделывать то, что можно снять внимательнее, качественнее. Может быть, снова приехать к месту съемки в другое время суток или дождаться нужного сезона для съемки, изменить освещение. На мой взгляд, даже незначительные, но хорошо спланированные детали влияют на конечный результат целостности проекта.

Дмитрий Печурин / из проекта «С любовью к Родине: методические рекомендации»