Д. У. Гриффит: рождение киноязыка между монтажом и идеологией

Концепция

Кино начала 20 века находилось в поиске собственного языка. Оно ещё не обладало привычными приёмами повествования и напоминало зрелищный аттракцион, где важнее было само движение, чем история. Именно в этот период появляется Дэвид Уорк Гриффит, человек, который сумел превратить кино в осмысленное повествование. Его фильмы задали ритм и структуру новому виду искусства, где изображение стало не только визуальным зрелищем, но и средством мышления.

Гриффит считается одной из самых противоречивых фигур в истории американского кино. С одной стороны, он создал принципы, без которых невозможно представить современный Голливуд, с другой же стороны его творчество связано с идеологическими и моральными противоречиями. Исследование обращается к его режиссёрскому методу как к ключевому моменту становления визуального языка: от простых монтажных экспериментов до целостной системы, влияющей на зрителя эмоционально и интеллектуально.

Для анализа выбраны около двенадцати фильмов режиссёра, включая короткометражные работы раннего периода и крупные полнометражные картины. Такой подход позволяет проследить, как его язык формировался и развивался, как монтаж, композиция и крупный план постепенно стали не просто техническими средствами, а носителями идей. В центре внимания находятся приёмы, которые Гриффит использовал для создания ритма, психологического напряжения и зрительского погружения.

Материал исследования выстроен не по хронологии, а по смысловым категориям.

1. Концепция 2. Монтаж и власть взгляда 3. Крупный план и эмоция 4. Визуальная симфония 5. Заключение

Теоретическая база основана на трудах Жоржа Садуля, Ричарда Шикела, статьях из «Кино: Энциклопедического словаря» под редакцией С. И. Юткевича, а также материалах из журналов. Эти источники помогают рассматривать Гриффита не как отдельного автора, а как фигуру, стоящую у истоков профессионального киноязыка, где каждый приём связан с воздействием на восприятие зрителя.

Визуальный ряд построен в поддержку гипотезы. Кадры из фильмов демонстрируют, как с помощью монтажа соединяются параллельные линии действия, как свет и ритм формируют эмоциональные акценты, а симметрия кадра отражает идеологическую направленность. Ранние короткометражные картины показывают поиски выразительных средств, тогда как поздние работы раскрывают, как найденные приёмы превращаются в целостную систему воздействия на зрителя.

Исследование доказывает, что Гриффит выступает не только как технический новатор, но и как режиссёр, превративший кино в самостоятельный язык, способный формировать мировоззрение.

Ключевой вопрос: каким образом режиссёрская работа Дэвида Уорка Гриффита превратила монтаж и визуальные средства в инструмент художественного и идеологического влияния?

Гипотеза: развитие киноязыка у Гриффита неразрывно связано с его идеологическими целями. Его формальные новшества: параллельный монтаж, крупный план, ритм кадра не только создали основу для визуального повествования, но и заложили принципы манипуляции восприятием, превратив кино из развлечения в средство убеждения.

Монтаж и власть взгляда

Монтаж для Дэвида Гриффита стал не просто способом соединять кадры, он превратился в язык, который способен рассуждать. До него кино выглядело как набор сцен без внутренней логики, но он первым заметил, что именно стык изображений рождает смысл. В его фильмах монтаж стал способом управлять вниманием и создавать напряжение не за счёт действия, а через саму структуру ритма. Гриффит делает зрителя соавтором: смотреть его фильмы значит мыслить вместе с ними.

«Одинокая вилла», 1909. Режиссёр: Дэвид Уорк Гриффит.

«Одинокая вилла» (1909) стал одним из первых опытов Гриффита, где монтаж превращается в двигатель эмоции. История матери и детей, которые остались в доме, и мужчины, спешащего на помощь, построена на чередовании двух линий действия. Чем ближе опасность, тем быстрее сменяются планы, и зритель начинает ощущать реальную тревогу. Фильм буквально заставляет сердце биться в такт монтажу это первый случай, когда ритм сам становится драматургией.

«Одинокая вилла», 1909. Режиссёр: Дэвид Уорк Гриффит.

Во второй части картины режиссёр активно работает с планами: крупные кадры передают страх, общие усиливают ощущение замкнутости и безысходности. Появляется понимание пространства, где кадры перестают быть независимыми, они живут как части одного организма. «Одинокая вилла» это не просто триллер начала XX века, это момент, когда кино впервые осознаёт себя как систему восприятия.

«Спекуляция пшеницей», 1909. Режиссёр: Дэвид Уорк Гриффит.

В «Спекуляции пшеницей» (1909) Гриффит делает шаг к «монтажу идей». Фильм построен на резком контрасте: сцены роскоши на банкетах чередуются с очередями голодающих. Между ними нет логического перехода, только сухая нарезка.

Эта простая конструкция создаёт ощущение социальной пропасти. Гриффит не прибегает к диалогам или комментариям, всё говорит сама форма. Именно здесь впервые появляется тот визуальный язык, который потом станет основой идеологического кино.

Третья часть фильма усиливает тему: финал с падением спекулянта в зерновой бункер превращает мораль в визуальный образ возмездия.

Монтаж здесь не просто сообщает, что зло наказано, он заставляет зрителя пережить это физически.

В «Телеграфистке из Лоундэйла» (1911) Гриффит создаёт настоящую архитектуру напряжения. Сцены тревоги построены по принципу пульсации: ритм ускоряется, когда героиня в опасности, и замирает в моменты ожидания. Монтаж делает время гибким, превращая его в часть драмы. Благодаря этому зритель перестаёт быть наблюдателем. Он чувствует историю.

Во второй половине фильма появляется деталь, ставшая важной для будущего кино: это крупный план. Гриффит показывает, что монтаж это не только смена событий, но и способ показать внутренний ритм человека. Деталь становится эмоцией, а эмоция движением истории.

«Телеграфистка из Лоундейла», 1911. Режиссёр: Дэвид Уорк Гриффит.

Третья часть фильма выстраивает почти музыкальную структуру: каждое повторение сцены это новый аккорд тревоги. Режиссёр задаёт форму, где зритель слышит ритм глазами. «Телеграфистка из Лоундэйла» превращает кино в инструмент контроля над восприятием.

«Рождение нации», 1915. Режиссёр: Дэвид Уорк Гриффит.

«Рождение нации» (1915) это переломная точка, где техника становится идеологией. Параллельный монтаж, освещение и длительность сцен формируют не просто повествование, а позицию. Зритель чувствует, кого ему любить и кого бояться, даже если в кадре нет прямого комментария. Всё, что Гриффит открывал в коротком метре, теперь работает на внушение.

В этом фильме особенно видно, как форма диктует смысл. Смена темпа, игра света, расстановка фигур в пространстве: всё направлено на создание иллюзии морального порядка. Гриффит использует монтаж не как средство выражения, а как аргумент: он не убеждает словами, он заставляет чувствовать правоту нужной стороны.

«Нетерпимость», 1916. Режиссёр: Дэвид Уорк Гриффит.

В «Нетерпимости» (1916) режиссёр делает попытку преодолеть собственную идеологию и превратить монтаж в философию. Четыре истории из разных эпох: древний Вавилон, распятие Христа, Варфоломеевская ночь и современность существуют не последовательно, а одновременно.

Каждое обращение к разным историческим периодам привносит в фильм новое эмоциональное впечатление. Повествование перестаёт восприниматься как линейная последовательность, и зритель начинает замечать связи между событиями и их внутреннюю логику.

К финалу фильм приобретает обобщённое эмоциональное выражение. Быстрый монтаж объединяет разные временные слои в единый ритм и создаёт цельное визуальное впечатление. На этом этапе акцент смещается с сюжета на способ его организации: монтаж становится основным средством выражения и формирует особое восприятие происходящего.

Монтаж в работах Гриффита развился от технического средства организации кадров до системы выразительных решений, которые направляют внимание зрителя и формируют эмоциональное восприятие фильма.

Он научил кино мыслить не сюжетом, а ритмом. Через последовательность кадров режиссёр создал форму, которая может не только рассказывать, но и убеждать.

Крупный план и эмоция

Крупный план стал для Гриффита способом приблизить кино к человеку. Через лицо он раскрывал внутреннюю драму, а свет помогал сделать эмоцию зримой. Впервые зритель начал смотреть не на событие, а внутрь персонажа, и это изменило природу киноязыка навсегда.

«Нью-йоркская шляпка», 1912. Режиссёр: Дэвид Уорк Гриффит.

«Нью-йоркская шляпка» (1912) один из первых фильмов, где крупный план становится инструментом эмпатии. История девушки, ставшей объектом осуждения, строится вокруг лица Лилиан Гиш. Свет мягкий, чуть рассеянный, и из-за этого зритель чувствует не внешний конфликт, а внутреннюю хрупкость.

Во второй части фильма фон постепенно темнеет, камера приближается, и эмоция читается без слов.

«Мушкетёры с Пиг-Элли», 1912. Режиссёр: Дэвид Уорк Гриффит.

В «Мушкетёрах аллеи Пиг» (1912) крупный план перестаёт быть просто приёмом и становится частью социальной правды. Улица показана жёстко, лица без ретуши. Свет ложится пятнами, подчёркивая усталость и тревогу, и лицо говорит больше, чем весь сюжет.

В нескольких сценах Гриффит чередует общий план улицы и крупный план женщины, которая в ней живёт. Этот ритм создаёт напряжение: толпа движется быстро, а эмоция внутри кадра замедленная. Именно контраст делает её видимой.

Финал решён почти без действия. Гриффит оставляет крупный план с мягким светом сбоку, и зритель чувствует не концовку истории, а остаток усталости. Здесь кино впервые перестаёт просто рассказывать.

«Невидимый враг» (1912) строится на игре света и тени, где каждая перемена освещения отражает колебание человека. Когда герой борется с зависимостью, его лицо буквально разделено на светлую и тёмную стороны, зритель видит реальную внутреннюю борьбу.

Крупный план делает эту метафору ощутимой. Тень проходит по глазам, и всё внимание концентрируется на взгляде. Гриффит убирает детали, лишает кадр декораций, оставляя лишь эмоцию.

«Невидимый враг», 1912. Режиссёр: Дэвид Уорк Гриффит.

В финале, когда герой побеждает, освещение становится равномерным. Свет возвращается, но не ослепляет, он просто констатирует покой. Кино говорит языком света, а не слов.

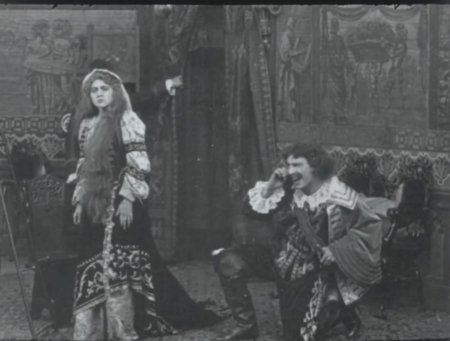

«Голос скрипки», 1909. Режиссёр: Дэвид Уорк Гриффит.

«Голос скрипки» (1909) один из фильмов, где Гриффит использует музыку как визуальную метафору чувства. В этой сцене звук мы не слышим, но видим его через движение и свет. Камера стоит неподвижно, а вся динамика заключена в руках и лице героя. Поза героя передаёт ощущение напряжённого сосредоточения. Элементы интерьера выстроены так, чтобы поддерживать общее впечатление устойчивости: плотные шторы, орнамент обоев и статуя на заднем плане создают спокойный фон, который усиливает контраст с эмоциональным состоянием музыканта.

Во время игры освещение смещается на инструмент и подчёркивает его значение в кадре. Этот визуальный приём заменяет звуковое сопровождение и позволяет зрителю воспринимать эмоциональный импульс сцены преимущественно через изображение.

Здесь Гриффит показывает, что чувства можно передавать через визуальный ритм, и даже без слов и звука кадр способен звучать.

Гриффит, используя крупный план и продуманное световое решение, изменил характер кинематографического изображения. Он показал, что внимание зрителя может быть сосредоточено на лице персонажа, где раскрываются ключевые эмоциональные нюансы сцены. Свет и движение камеры позволяют воспринимать не только действия героев, но и их внутреннее состояние. Такой подход придал кино выразительность, основанную на наблюдении за переживаниями, а не только за развитием сюжета.

Визуальная симфония

Для Гриффита кино оказалось средством, позволяющим передавать эмоциональные состояния через монтаж, свет и движение камеры. Его подход заключался в том, что выразительность кадра достигалась не только актёрской игрой, но и тщательно выстроенным ритмом смены планов и повторяющимися визуальными мотивами, которые формировали общее эмоциональное впечатление.

Такой метод съёмки меняет восприятие фильма. Зритель наблюдает не только за развитием сюжета, но и за тем, как организовано само изображение и каким образом оно передаёт переживания персонажей.

«Приключения Долли», 1908. Режиссёр: Дэвид Уорк Гриффит.

В фильме «Приключения Долли» (1908) Гриффит впервые находит свой ритм. Монтаж связывает две линии: тревогу родителей и борьбу ребёнка за жизнь. Напряжение рождается не из действия, а из скорости смены кадров. Повторяющиеся мотивы воды, движения и света создают внутреннюю мелодию, которая удерживает зрителя в постоянном ожидании.

«Приключения Долли», 1908. Режиссёр: Дэвид Уорк Гриффит.

Ближе к финалу ритм меняется, действие замедляется, и свет становится мягче. Вода течёт спокойнее, а лица героев наполняются тёплым светом.

«Эдгар Аллан По», 1909. Режиссёр: Дэвид Уорк Гриффит.

«Эдгар Аллан По» (1909) строится иначе, он звучит как медленный вальс. Свет скользит по лицам, а каждый кадр напоминает отдельную строку стихотворения. Камера почти не двигается, но в её неподвижности появляется внутреннее движение, похожее на пульс. Гриффит показывает, что кино может быть не действием, а состоянием.

Вторая часть фильма будто повторяет первую, но чуть мягче. Эти повторения создают эффект ритмичной симметрии, где эмоция звучит не громче, а глубже.

К концу фильма тень и свет начинают меняться всё реже, монтаж замедляется. Паузы становятся длиннее, и эмоция превращается в тишину. Так Гриффит создаёт ритм из покоя, который звучит сильнее, чем любая динамика.

«Укрощение строптивой», 1908. Режиссёр: Дэвид Уорк Гриффит.

В «Укрощении строптивой» (1908) Гриффит обращается к комедии, но сохраняет чувство ритма. Ссора героев разворачивается как танец: жесты, шаги и взгляды точно подстроены под темп монтажа. Каждое движение совпадает с изменением плана, и из этого рождается ощущение хореографии. Комизм возникает не из слов, а из темпа, который задаёт эмоциональное напряжение.

Дальше ритм усиливается, сцены становятся короче, освещение ярче. Контраст между героями нарастает, и монтаж превращает их спор в музыкальное состязание. Свет мигает, словно удар барабана, создавая напряжение и одновременно игру.

В финале камера останавливается, темп падает, и зритель остаётся в короткой паузе.

После движения и шума эта тишина воспринимается как последняя нота симфонии, завершение, в котором всё приходит к равновесию.

У Гриффита кино наконец обрело свой голос. Он сделал так, что изображение само начинает «говорить» через монтаж, свет и движение. Его фильмы показывают, что экран может передавать чувства без слов, а ритм кадров способен заменить речь. Благодаря этому кино перестаёт быть просто зрелищем и становится искусством, где картинка и звук будто дышат вместе.

Заключение

Фильмы Дэвида Уорка Гриффита стали моментом, когда кино перестало быть просто развлечением и стало настоящим искусством. До него кадры просто соединялись друг за другом без особого смысла и ритма. Гриффит понял, что последовательность изображений может вызывать эмоции и рассказывать историю даже без слов. Он дал кино новый язык. Именно с его работ началось осознанное кино, где изображение стало думать само по себе.

Главный вопрос исследования: как у Гриффита зародился киноязык между монтажом и идеей. Ответ в том, что он сделал монтаж не просто техническим приёмом, а способом передавать мысли и чувства. Используя ритм, паузы и контрастные решения, режиссёр формировал дополнительный смысловой слой, который зритель воспринимал не только визуально, но и эмоционально.

Гриффит направлял внимание аудитории с помощью света, движения камеры и темпа монтажа, создавая заметное эмоциональное напряжение. Его подход к организации кадров задавал направление восприятия и обеспечивал такое построение сцены, при котором зритель следовал за развитием истории в соответствии с замыслом автора.

Гипотеза о том, что визуальные решения Гриффита сформировали основу кинематографического языка и выразили его идеологический потенциал, получает подтверждение в анализе его фильмов. Его новаторские подходы стали фундаментом классической голливудской системы. Именно через его работы кино приобрело способность передавать сложные эмоциональные состояния с опорой на выразительность монтажа и кадра, без необходимости опираться на словесный комментарий. Гриффит показал, что визуальный образ может воздействовать на зрителя и одновременно сохранять внимание к человеческим переживаниям.

Сегодня многие найденные им приёмы воспринимаются как естественная часть киноязыка, хотя в его время они были значительным шагом вперёд. Его организация кадра, работа со светом и подход к монтажу продолжают определять структуру современных фильмов. Эти открытия сформировали систему выразительных средств, которые понятны зрителю без пояснений и обеспечивают глубокое восприятие экранного материала. Вклад Гриффита остаётся актуальным, поскольку его фильмы демонстрируют истоки тех решений, на которых строится развитие киноискусства.

Фильмография

1. «Одинокая вилла» (The Lonely Villa, реж. Дэвид Уорк Гриффит, 1909). 2. «Спекуляция пшеницей» (A Corner in Wheat, реж. Дэвид Уорк Гриффит, 1909). 3. «Телеграфистка из Лоундейла» (The Lonedale Operator, реж. Дэвид Уорк Гриффит, 1911). 4. «Рождение нации» (The Birth of a Nation, реж. Дэвид Уорк Гриффит, 1915). 5. «Нетерпимость» (Intolerance, реж. Дэвид Уорк Гриффит, 1916). 6. «Нью-йоркская шляпка» (The New York Hat, реж. Дэвид Уорк Гриффит, 1912). 7. «Мушкетёры с Пиг-Элли» (The Musketeers of Pig Alley, реж. Дэвид Уорк Гриффит, 1912). 8. «Невидимый враг» (The Invisible Enemy, реж. Дэвид Уорк Гриффит, 1912). 9. «Сломанные побеги» (Broken Blossoms, реж. Дэвид Уорк Гриффит, 1919). 10. «Приключения Долли» (The Adventures of Dollie, реж. Дэвид Уорк Гриффит, 1908). 11. «Эдгар Аллан По» (Edgar Allan Poe, реж. Дэвид Уорк Гриффит, 1909). 12. «Укрощение строптивой» (The Taming of the Shrew, реж. Дэвид Уорк Гриффит, 1908).

Гриффит // Кино: Энциклопедический словарь / гл. ред. С. И. Юткевич; редкол.: Ю. С. Афанасьев, В. Е. Баскаков, И. В. Вайсфельд [и др.]. — М.: Советская энциклопедия, 1987. — С. 104.

Садуль Ж. Всеобщая история кино. — М.: Искусство, 1958. — Т. 1.

Шикел Р. Дэвид Уорк Гриффит: Американская жизнь. — М.: Hal Leonard Corporation, 1996. — С. 31.

Два ранних фильма Д. У. Гриффита // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dva-rannih-filma-d-u-griffita (дата обращения: 11.11.2025).

Гриффит, Дэвид Уорк // Большая российская энциклопедия. URL: https://old.bigenc.ru/theatre_and_cinema/text/1931499 (дата обращения: 11.11.2025).

Гриффит, Дэвид Уорк // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Гриффит, _Дэвид_Уорк (дата обращения: 11.11.2025).

Griffith, D. W. // Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/D._W._Griffith (дата обращения: 11.11.2025).

D. W. Griffith filmography // Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/D._W._Griffith_filmography (дата обращения: 11.11.2025).

Кувшинникова Ю. С. Гриффит и короткий метр: ранние эксперименты // Сеанс. URL: https://seance.ru/articles/griffith-shorts/ (дата обращения: 11.11.2025).

«Одинокая вилла», 1909. Режиссёр: Дэвид Уорк Гриффит. // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Одинокая_вилла (дата обращения: 11.11.2025)

«Спекуляция пшеницей», 1909. Режиссёр: Дэвид Уорк Гриффит. // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Спекуляция_пшеницей (дата обращения: 11.11.2025)

«Телеграфистка из Лоундейла», 1911. Режиссёр: Дэвид Уорк Гриффит. // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Телеграфистка_из_Лоундэйла (дата обращения: 11.11.2025)

«Рождение нации», 1915. Режиссёр: Дэвид Уорк Гриффит. // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Рождение_нации (дата обращения: 11.11.2025)

«Нетерпимость», 1916. Режиссёр: Дэвид Уорк Гриффит. // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Нетерпимость_(фильм) (дата обращения: 11.11.2025)

«Нью-йоркская шляпка», 1912. Режиссёр: Дэвид Уорк Гриффит. // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Нью-йоркская_шляпка (дата обращения: 11.11.2025)

«Мушкетёры с Пиг-Элли», 1912. Режиссёр: Дэвид Уорк Гриффит. // URL: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Musketeers_of_Pig_Alley (дата обращения: 11.11.2025)

«Невидимый враг», 1912. Режиссёр: Дэвид Уорк Гриффит. // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Невидимый_враг_(фильм) (дата обращения: 11.11.2025)

«Сломанные побеги», 1919. Режиссёр: Дэвид Уорк Гриффит. // URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Broken_Blossoms (дата обращения: 11.11.2025)

«Приключения Долли», 1908. Режиссёр: Дэвид Уорк Гриффит. // URL: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Adventures_of_Dollie (дата обращения: 12.11.2025)

«Эдгар Аллан По», 1909. Режиссёр: Дэвид Уорк Гриффит. // URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Edgar_Allen_Poe_(film) (дата обращения: 12.11.2025)

«Укрощение строптивой», 1908. Режиссёр: Дэвид Уорк Гриффит. // URL: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Taming_of_the_Shrew_(1908_film) (дата обращения: 12.11.2025)