«Конец искусства» — «искусство после конца»

Обращаясь к классическому искусству, которое рассматривается как сакральная форма выражения мысли и ощущений, которая транслирует высшие идеалы человечества, художественные критики и теоретики искусства в дискурсе об актуальном искусстве определяют тенденцию к десакрализации искусства и трансформации роли и функции искусства в обществе.

В период, когда художники начали бросать вызов традиционным границам и ограничениям отдельных художественных сред, создавать новые гибридные формы искусства, расширяя художественное поле, само понятие творца и функции искусства становятся ключевыми темами в художественном дискурсе. В условиях эклектики, отсутствия общего канона, отрицания постмодернистскими художниками единого критерия художественности и отхода от традиции в дискурсе об актуальном искусстве появляется термин «конец искусства», который играет важную роль в постмодернистской эстетике и философии.

постмодернистское искусство

Начну своё эссе с того, что постмодернистское искусство возникло в конце 20-го века как ответ на модернистские движения, которые доминировали в мире искусства на протяжении большей части 20-го века.

Это движение характеризовалось отказом от традиционных идеалов красоты, формы и смысла и принятием иронии, саморефлексии. Оно совпало с растущим среди некоторых теоретиков и критиков ощущением того, что искусство достигло конечной точки. Можно сказать, что это ощущение того, что искусство исчерпало свой инновационный потенциал и стало самореферентной и самодостаточной системой.

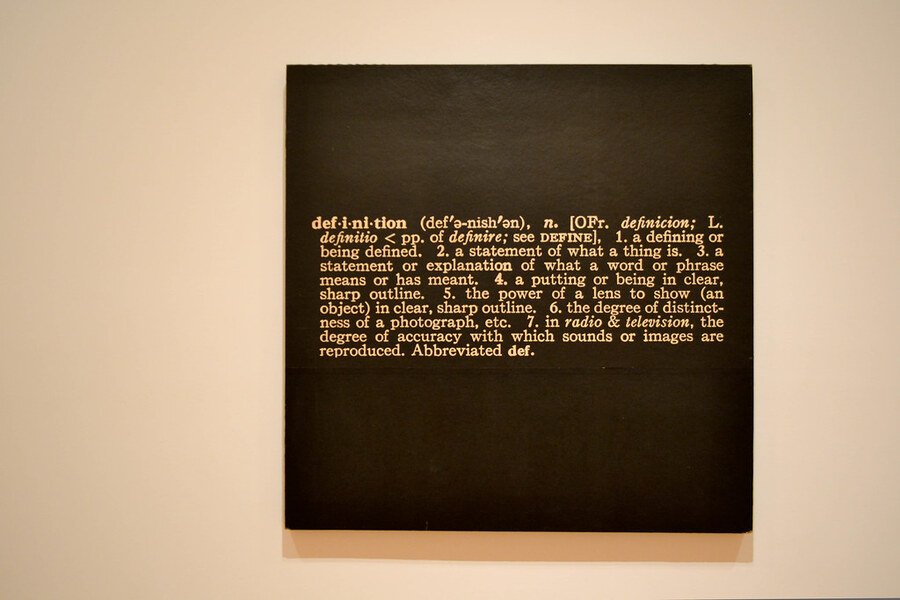

Joseph Kosuth «Art As Idea As Idea» 1966

георг вильгельм фридрих гегель

Эта идея была впервые представлена немецким философом Георгом Вильгельмом Фридрихом Гегелем в его «Лекциях по эстетике», серии лекций, прочитанных в начале 19 века. Гегель считал, что искусство — это форма человеческого самовыражения, развившаяся в ответ на культурный и исторический контекст своего времени. Он считал, что его цель в том, чтобы выразить высшие идеалы человечества и выявить глубинное единство мира. Согласно Гегелю, наивысшего расцвета искусство достигло в классический период, особенно в Древней Греции, где оно достигло совершенной гармонии между формой и содержанием. Оттуда искусство прошло ряд этапов, каждый из которых характеризуется определенным стилем или движением, таким как периоды ренессанса и барокко. Однако Гегель утверждал, что эти стадии в конечном итоге были переходными и что искусство двигалось к своей последней стадии, которую он назвал «концом искусства».

Гегель рассматривал этот феномен не как негативное последствие, а как необходимый шаг в развитии человеческой культуры. По его мнению, конец искусства означал появление нового типа культуры, более интеллектуального и менее зависимого от чувственного опыта.

Installation view, Frame, Frieze London 2013 (via Carlos/Ishikawa)

Марсель Дюшан «Фонтан» 1917

«В этом случае мой замысел состоял в том, чтобы найти — не просто найти, а выбрать, определить наверняка — объект, который не будет привлекать ни красотой, ни безобразием. Найти точку безразличия, когда я смотрю на него. Конечно, можно сказать, что таких объектов сколько угодно. И в то же время их не так много,"-ответил Марсель Дюшан на вопрос про свои рэдимейды.

Марсель Дюшан. Велосипедное колесо. 1951 год

Марсель Дюшан. «Большое стекло». 1915, 1965-1966, 1985. Реконструкция Ричарда Гамильтона. Фото: Tate, London, 2017/ Succession Marcel Duchamp/ADAGP, Paris and DACS, London 2017

Георг Вильгельм Фридрих Гегель, философ, завершающий немецкую классическую философию, утверждал, что искусство играет уникальную роль в человеческом опыте и обозначил намерение искусства, сформированное в сочетании с религией и философией, как намерение «выявить духовное и поднять его до уровня сознания».

Он утверждал, что по мере того, как общества менялись и развивались, менялось и искусство, и что искусство в конечном итоге уступит место новым формам культурного самовыражения. В «Лекциях об эстетике» Гегель говорит не о том, что тот идеал искусства прошлого не возможен в будущем, а транслирует идею того, что так как в буржуазном обществе коренным образом меняется положение художника, то современное искусство обречено на гибель. Современное общество находится на той ступени образования, когда «общая необходимость» искусства отошла в прошлое.

Эта «Сушилка для бутылок» Марселя Дюшана принадлежала Роберту Раушенбергу и позднее была приобретена Институтом искусств Чикаго. Фото: Association Marcel Duchamp/ADAGP, Paris, and DACS, London, 2018;

Таким образом, полагая, что искусство было конечным явлением и что оно в конечном итоге придет к концу, он утверждал, что развитие человеческого сознания в конечном итоге приведет к состоянию самосознания, в котором человек признает свою свободу и автономию. И это тот момент, где в искусстве больше не было бы необходимости, поскольку оно было бы включено в более широкую сферу философии и религии.

«Коробки Брилло» Энди Уорхл

Кроме понятия «конец искусства» я обращусь к феномену «искусство после конца». Тот период, который характеризуется отказом от традиционных художественных норм и принятием экспериментов и инноваций. Его часто связывают с авангардными движениями начала 20 века, такими как дадаизм и сюрреализм, которые стремились вырваться из ограничений традиционного искусства и создать нечто совершенно новое.

Джефф Кунс. «Венера из воздушных шариков» («Маджента»). 2008–2012. Фото: Almine Rech Gallery / Jeff Koo

артур данто

Если выше моё эссе обращалось к философии Гегеля, то сейчас я бы хотела перейти к суждениям Артура Данто, американского философа и художественного критика. Артур Данто разрабатывал постмодернистскую концепцию, рассматривал концепцию конца искусства и того, что последует за ним. В своих эссе философ утверждает, что конец искусства — это не буквальный конец, а скорее трансформация искусства за пределы его традиционных форм. Значит, что данный термин не является мыслью о его упадке или завершении. Согласно Данто, конец искусства отмечен осознанием того, что между произведениями искусства и обычными предметами нет внутренней разницы. Это осознание связано с тем, что искусство стало настолько разнообразным и фрагментарным, что трудно определить, что именно делает что-либо произведением искусства. В результате искусство утратило свою самобытность и предназначение.

Данто утверждает, что-то, что приходит после конца искусства, — это новый вид искусства, для которого характерно сосредоточение внимания на концепции, а не на форме.

Эта трансформация искусства определяется не какой-либо конкретной средой или стилем, а скорее его способностью взаимодействовать с окружающим миром и размышлять о нем. Для него актуальное искусство существует вне исторического контекста художественных движений и стилей. По мнению Данто, актуальное искусство характеризуется тем, что его уже нельзя оценивать в прежних категориях, которые основаны на традиционных эстетических идеалах.

Работы Кошута, такие как его знаменитая работа «Один и три стула», ставят под сомнение природу репрезентации и отношения между языком и реальностью, а Венера Леспюгская из воздушных шаров (красная)» Джеффа Кунса, созданная из нержавеющей стали с цветным глянцевым покрытием и вдохновлённая древнеримской мраморной статуей, показывает новый подход и отход от привычного, эфемерно красивого и традиционного.

Джефф Кунс. «Венера Леспюгская из воздушных шаров (красная)». 2010-е. Фото: Piero Oliosi/Polaris/Eastnew

В тот момент, когда постмодернизм бросил вызов традиционным представлениям о художественной ценности и затруднил художникам создание работ, значимых и актуальных в современном мире, постмодернизм также привел к ситуации, в которой границы между искусством и другими формами культуры стали размытыми, что затрудняет определение того, что вообще представляет собой искусство. «Кризис искусства — двусмысленное словосочетание. Оно может означать выявление в современном искусстве патологических симптомов, потери дыхания, блокады, ухода в отставку. Но вместо дряхления оно может означать и кризис роста, подтверждающий жизнеспособность, свободу.» Это начало эссе «Кризис искусства» Микеля Дюфрена.

Джозеф Кошут. Один и три стула.

В заключение своего эссе, хотела бы сказать, что «кризис искусства» и «конец искусства» все же — проблематичные понятия, поскольку они предполагают завершенность или паузу, несовместимую с природой искусства.

«Arrow-Picture» (1960) и «New York Dancer I» (1965) Гюнтера Юккера

источники

Марселя Дюшана, которое он дал ведущей Джоан Бейквелл в прямом эфире телеканала ВВС 5 июня 1968 года.

Георг Вильгельм Фридрих Гегель «Лекции об эстетике»

Артур Данто «Конец искусства»

Микель Дюфрен «Кризис искусства»