Оставаясь со смутой. Хтонь, Хаски и ВИЧ.

В книге «Оставаясь со смутой» Донна Харауэй транслирует многовидовую «вязь» окружающего мира через письмо, подобное тягучей смеси, где авторка метафорически вплетает нити и «узоры» в изображение реального, создавая с помощью переключений и возвращений на протяжении текстов что-то наподобие клубка, хранящего информацию для передачи из рук в руки.

сплетённые фигуры

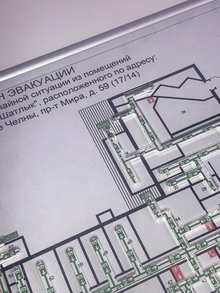

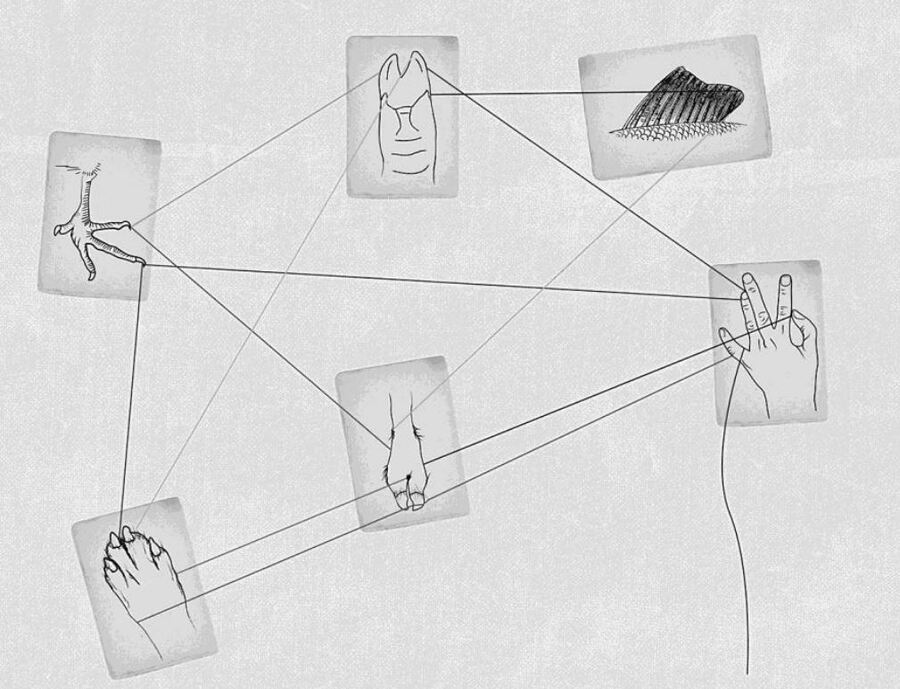

Используя в собственном философском исследовании термин «СФ», обозначающий сплетённые фигуры, Донна Харауэй представляет процесс передачи истории, как процесс игры в хтулуцене, где на ощупь можно «передавать и получать узоры, ронять нити и проигрывать» и где в какой-то момент можно обнаружить что-то важное на территории Терры.[Харауэй Д., 2020, с. 28] «СФ» — это термин, который можно трактовать и как сайнс-фэнтези, и как спекулятивный феминизм, но, развивая концепции и транслируя верёвочные фигуры, как способ прослеживания становления объектов, взаимодействий и существ и заведения сородичей на Земле, Донна Харауэй использует его, именно как обозначение сплетённых фигур, выражающих связи и вытекающих из одной интерпретации в другую.

«Многовидовая колыбель для кошки». Рисунок. Насер Муфти, 2011

Она описывает игру в верёвочки, подразумевающую взаимодействия ребёнка или же взрослого с надетой на пальцы нитью, где образуются разнообразные формы и где в зависимости от малейшего изменения траектории движения и натяжения инструмента узлы затягиваются и меняются, создавая новый узор. Тем не менее, она не просто описывает игровой процесс, Донна Харауэй использует его, как аллегорию на взаимосвязанные, изменяющиеся посредством разнородных вплетений, вмешательств и взаимодействий интеракции между акторами в пределах Терры. В её представлении веревочные фигуры есть «мыслительные и созидательные практики, педагогические практики и космологические перформансы».[Харауэй Д., 2020, с. 33] Авторка использует при написании своего текста что-то подобное «вязи», оставляя акценты на той самой концепции узорообразования, и заменяет лингвистические конструкции, где грамматическое различие преимущественно важно.

Терра, как пространство коллабораций и интерпретаций, где те самые игры в верёвочку происходят между человеком и видами-компаньонами.

Первые проводники, выбранные Донной Харауэй, — это голуби, «голуби во всем их мировом разнообразии — от созданий империи до гоночных птиц… от соавторов художников-активистов на трех континентах до городских компаньонов и вредителей». [Харауэй Д., 2020, с. 21] Разные виды и разные ракурсы могут определять птицу и как объект истребления живого и биосоциального, и как объект, причиняющий ущерб экологии, и как переносчика инфекции, и как ярмарочное украшение, и как пищу других птиц.

Донна Харауэй в первой главе вводит выбранный вид-компаньона в ином контексте, говоря о голубях, как о существах, способных обрести с человеком полезный контакт: «Не-миметически люди и птицы изобрели педагогические и технологические пути передачи друг другу способности к решению проблем, с которыми ни те, ни другие раньше не сталкивались». [Харауэй Д., 2020, с. 37] Это случай, когда голуби могли быть значимым звеном в спасении настоящих утопающих посредством своих отличительных навыков распознавания объектов. Так, проект «Морская охота» (Project Sea Hunt), проводившийся в 1970–1980-х на территории береговой охраны в Соединённых Штатах Америки, рассматривается исследовательницей, как пример СФ-практики.

Собственно, посвящая значительную часть текста голубям, Донна Харауэй раскрывает не только проект «Морская охота», как пример игры в верёвочку. Ещё исследовательница раскрывает, как Депре и да Коста через художественные проекты играют в веревочку, «передавая узелковые узоры и возможности в Терраполисе». [Харауэй Д., 2020, с. 45] Художественный активизм и арт-практика переплетается с научным контекстом и познанием. Рассказывая в тексте об арт-проекте, объединяющем в собственной концепции почтовых голубей и сообщество коломбофилов, она приводит в качестве дополнения и пояснения цитату Венсиан Депре. Там она говорит о том, что голубятня, созданная, как арт-проект художником Матали Крассе в Шодри (Франция) в 2003 году, — это пространство передачи практик, знания. И это художественное воплощение, на её взгляд, следует рассматривать, как «памятник не просто животному, не просто практике, а активации двух „становлений-с“, эксплицитно вписанных в истоки проекта». [Харауэй Д., 2020, с. 44-45]

Голубятня Бэтман-парка. Мельбурн. Фото Ника Карсона, 2008.

Во второй голове исследовательница говорит о своём подходе, как о теоретическом тропе, существующем и погрязшем в мутном омуте, закомпостированном, местами до жути запутанном и местами абсолютно структурированном. Это её способ мыслить в хтулуцене.

Это её способ связывать и материально использовать идеи, чтобы соотносить их и впоследствии собирать в единую материально значимую сущность, в период, называемый антропоценом и означающим времена безотлагательных проблем. В каждой главе можно наблюдать не только «вязь» и «текучесть» языка, свойственную Донне Харауэй, но и точное пояснение каждого термина, ей используемого. Она проводит чёткую грань между антропоценом и чрезвычайной ситуации, отсылающей к чему-то более глобальному и угнетающему.

антропоцен, хтулуцен, капиталоцен

Используя термин антропоцен, авторка говорит о времени, нуждающемся в осмыслении. [Харауэй Д., 2020, с. 55-59] А значимость данного термина — это результат поиска паттернов для осмысления и управления Глобализацией. Говоря о терминах и определении времени, стоит сказать о хтулуцене, понятие которого было введено ранее и которое обозначает период, когда человечество движется исключительно вперед, ориентируясь при этом вслепую. Если антропоцен характеризуется, как смутный период для осознания, то это понятие вводится авторкой в качестве противоположности, так как это и свежее, и смутное время. Хтулуцен направлен на так называемую реабилитацию и восстановление существующей ситуации. Капиталоцен — это третья геологическая эра, которую авторка артикулирует в книге и которая больше имеет связь с антропоценом, нежели с хтулуценом за счёт некой убеждённости в безнадёжности будущего.

Хтулуцен в противовес дискурсу антропоцена и капиталоцена, где человек выступает в роли единственного весомого актора, а прочие существа способны только на пассивность и реакцию на происходящее, показывает, что неживое и живое вместе рождает что-то новое, стремящееся на ощупь вперёд, к росту и свету.[Харауэй Д., 2020, с. 81]

Образ антропоцена: горящие леса близ городка Роки Маунтин Хаус, провинция Альберта, Канада, 2 июня 2009. Фото Камерона Стрэндберга.

симпоэзис

Третья глава «Симпоэзис. Симбиогенез и живое искусство оставаться со смутой» фокусируется на понятии «симпоэзис», обозначающем процесс «создания-с». Это можно трактовать как достаточно динамическую и сложную систему, так как симпоэзис предполагает собой совместное создание. Это процесс коллективного творения и производства. Авторка приводит в качестве примера симпоэзиса связанный крючком коралловый риф. Кристина Вертхайм и Маргарет Вертхайм связали научное и художественное мирения и создали масштабный арт-проект, который является реакцией на экологическую проблему и который находится на пересечении математики, биологии и волоконных искусств. Донна Харауэй отмечает этот проект, как осязаемую модель, которая через крючок и нить делает каждого творца причастным к проблеме и природе в целом. Она называет это явление «интимность без близости», дополняя, что «интимность без близости — это не „виртуальное“ присутствие; это „реальное“ присутствие, но в петлеобразных материальностях».[Харауэй Д., 2020, с. 106-110]

Медузы из бисера, связанные Вондой Н. Макинтайр в рамках проекта «Вязаный коралловый риф». Из коллекции Института изображения (Institute for Figuring, IFF). Фотография, © IFF

Донна Харауэй в качестве примера такого понятия рассуждает об игре Never Alone (Kisima Ingitchuna), приключенческой видео-игре-головоломке, разработанной компанией Upper One Games. Данная «мироигра», как определили её жанр создатели, является результатом совместного сотрудничества с инупиатами, коренными жителями Аляски. Десятки старейшин, рассказчиков, коренных жителей стали со-разработчиками наравне с командой дизайнеров и креативным директором, создав в видеоигровой индустрии продукт по мотивам традиционной инупиатской сказки. Можно сказать, что такое сотрудничество есть пример того, что симпоэзис может обеспечить пересечение миров совершенно разных видов. Донна Харауэй, создавая лингвистические и смысловые запутанности, осмысляет возможность и глубину пересечений, переплетений, взаимодействий и становлений людей и различных видов, людей, видов-компаньонов, в числе которых и пауки, и голуби, и другие представители. Её теория завязана на связи и «вязи», и симпоэзис игры о девушке-инупиатке и песце, которые вынуждены отправиться на поиски источника вечной метели из-за угрозы жизни всего, что их окружает, тоже состоит из множества нитей и их переплетений.

Обложка игры Never Alone (Kisima Ingitchuna). Изображение любезно предоставлено E-line Media (в сотрудничестве с Upper One Games) и Племенным советом залива Кука.

Симпоэзис игры заключается не только в со-сотрудничестве реальных людей на этапе её создания, но и в сюжете.”Онтологии цифровых информационных систем, духипомощники и биокультурные девочки и песцы должны ловко и всерьез играть в веревочные фигуры, чтобы название Never Alone — «никогда не один» — обрело свой полный смысл, «-пишет Донна Харауэй.[Харауэй Д., 2020, с. 118-120]Через трансляцию в компьютерной игре связей с коренными народами, этнического контекста, вовлекающих миров, введения тесного взаимодействия человека и животного, как пример сотрудничества, а в данном случае и полноценного со-спасения мира, и показа глубинной связи с духами создатели демонстрируют игру в веревочки, в которую пользователь вовлекается. Таким образом, метафорические разнообразные интеракции между акторами и сплетения, о которых говорит авторка, — это пути взаимодействия, становления и развития того, что уже есть в масштабах Терры.

Думаю, что через искусство или активистские проекты мы ежедневно наблюдаем за потоком проблем и попыток привлечь внимание человека к их решению. Какие-то проблемы не терпят медлительности, призывая людей к сиюминутному движению, какие-то проблемы существуют настолько давно и масштабно, что воспринимаются больше как привычное явление, а не как насущное дело.

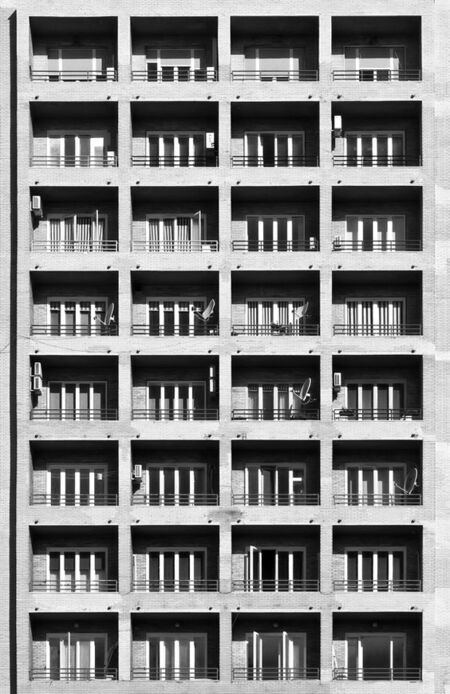

Процесс сборки панельного дома.

Родина, пребывающая не только в отдалённых от центра окраинах, но и в целом почти повсеместно в бедности и слепоте, даже визуально отражает ту хтонь и сдавленный шепот общества. Массовая жилищная застройка позднесоветского эпохи — панельки. С середины 50-х годов 20 века «сталинки» вытеснили пятиэтажки, которые привыкли именовать «хрущевками». Визуально непривлекательные дома, единственной положительной характеристикой которых была быстрота возведения. Образ панельки, чьей задачей изначально была помощь в решении «квартирного вопроса», стал полноценным культурным кодом и образом, закрепившемся в народном сознании. Так как в советское время происходил активный процесс урбанизации упор на минимальную функциональность, скорость строительства и дешевизну воплощения, то визуальная часть не была приоритетной.

Введя постановление «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», Хрущёв буквально ввёл визуальный образ, который стал полноценной ассоциацией с советской хтонью, а впоследствии и российской.

Новостройки на улице Партизана Германа в Ленинграде. 1977 год.

Сначала я раскрою эту проблему с точки зрения урбанистики. Сейчас каждый второй горожанин в России живет в типовом многоквартирном доме, возведенном в СССР в эпоху индустриального жилищного строительства. Думаю, что стоит уточнить, что, говоря о самой проблематике хрущёвок, я размышляю о плоде советской архитектуры именно на территории нашей страны, хоть и решила упомянуть мировую практику, так как сама модель здания берёт истоки не в СССР, а во Франции, где первый многоквартирный дом из панелей и железобетона спроектировал архитектор Раймон Камю. На родине панелек достаточно быстро власти начали преобразовать здания, улучшая их функциональную и планировочную организацию, и из-за технического износа, и из-за того, что «в результате города утратили целостность, распавшись на плохо связанные друг с другом „лоскуты“. [Варламов И. (признан иностранным агентом на территории РФ), 2020] Проект „Набережная Роан“, действующий во Франции в 1988–1996 года, — это как раз пример реновации панелек без тотального разрушения зданий. Илья Варламов в своей статье описывает проблематику панелек, которую можно решить не сносом, а модернизацией отдельных элементов.

Такие элементы, как отсутствие приватности первых этажей, ведь такая ситуация заставляет жителей первых этажей закрывать окна решетками и вешать занавески только для того, чтобы создать личное пространство от лишних взглядов, или хаотичный вид балконов из-за различия материалов, который создаёт одновременно и разрозненность, и скуку от однообразия.

Километры однотипных спальных районов заставляют ребёнка, как в строчках Хаски, «вынырнуть в колыбельку и врастать помаленьку в панельку».

Хаски

Музыкант, выросший на самой окраине Улан-Удэ, где есть один завод и где все существуют вокруг него, работают там и мыслями не существуют где-то дальше него, и где та массовая застройка угнетает не меньше, чем всё остальное вокруг, представил клип на песню «Панелька» с его укачивающей расфокусированной картинкой, который снят как раз в северном Чертаново. Подготовленная несколько десятилетий назад километровая тюрьма с решётками на первых этажах должна была быть удобной, а стала загоняющей в безысходность и хтонь серой массой. Родившийся в панельке следует по паттерну своего отца, попадает в тот плен, выбраться из которого проблема. Для Хаски Россия с бесконечным «панельным небом» — это место, где у человека нет выбора, где все уже решили, а выбор стоит между «ничем» и «ничем». Каждому достаётся по куску панели от панельного дома, хотя часто замаскированным под что-то другое. Всё это вводит человека в «панельный сон», замутнённый и потерянный, замуровывая правду и мысль в бетон.

Panelkapanelkapanelka

Архитектор Кирилл Бросалин запустил проект-исследование panelkapanelkapanelka, который является исследованием типовой модели застройки через фотопроект. На сайте проекта написано, что их пространство — это «место взаимодействия исследователей и проектировщиков с целью обновления среды типовых районов». Panelkapanelkapanelka — это пример симпоэзиса, объединяющий и инженерно-технический, и социокультурный, и экологический, и культурологический подходы. Это кроссдисциплинарное взаимодействие, выраженное в исследованиях, попытках акторов решить проблему и визуальном раскрытии феномена панелек.

панельки как воплощение будто безнадёжного состояния в ситуации, касающейся ВИЧ и СПИД в России

Из недавнего доклада ООН следует, что Россия занимает первое место в Европе и пятое в мире по количеству вич-положительных людей, так как на 100 тысяч населения приходится около 40 случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Тут проблема и изучения, и работы с вич-положительными, и восприятия вич-инфицированных, и информирования о проблеме. Результаты социального опроса, который провел «Левада-центр» (внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента), оказалось, что 14% россиян уверены, что вич-положительных необходимо изолировать от общества, а 2% опрошенных в целом считает, что их нужно ликвидировать. [Левада-центр, 2020] Призыв к диалогу о проблеме и интеллектуальный просвет необходимы в российском обществе, где разговор о ВИЧ и резкая вспышка в детской больнице в Элисте для многих людей это либо неизвестность, либо табу. То, что СПИД — это терминальная стадия ВИЧ, а не само заболевание, поражающее клетки иммунной системы, не всё знают из-за неравномерного информирования и мыслей о том, что конкретно в их жизни это невозможно.

Постер к сериалу «Нулевой пациент».

Летом 2022 года на Кинопоиске вышел сериал «Нулевой пациент» — проект о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР. Являясь для многих людей и потенциальных зрителей сериалов табуированной, тема ВИЧ раскрывается в «Нулевом пациенте» и занимает первое место по просмотрам на тот период на стриминговой платформе. В СССР государственные структуры всеми силами пытались убедить людей вокруг через игнорирование, замалчивание и подмену данных, что «ВИЧ — это экзотическая „американская болезнь“, которой в Советском Союзе нет». [Шабаев М., 2022]

кадр из интерактивного сериала «Всё сложно».

Сериал на стриминговой платформе — это действенный способ освещения проблемы. Собственно, как и диджитал-проекты в целом. «Такие дела», информационный проект благотворительного фонда «Нужна Помощь», выпустил документальный мультимедийный проект информационного об эпидемии ВИЧ в России. Он рассказывал о людях, которые занимаются ВИЧ-активизмом. Мультимедийный проект больше подходит для уже заранее интегрированного в саму проблему или ее освещение общество, однако охватить желаемый объем аудитории таким форматом достаточно проблематично. Именно поэтому после него начал развиваться проект той же команды, но в формате интерактивного сериала под названием «Всё сложно». На этапе разработки концепции Фонд Светланы Изамбаевой, помогающий ВИЧ-положительным детям, поделился с командой проекта десятками вербатимов детей, страдающих ВИЧ. Они выделили через вербатимы идеи и сложности, вытекающие из основной проблемы, : «как ребенок привыкает к терапии, как узнает о своем заболевании и „отличии“ от других, как срывается с терапии, как выстраивает отношения с собственным телом и личным пространством, как переживает относительно сексуальных отношений». [Цулая Д., 2017]

так, создавая в симпоэзисе, человек остаётся в мире, не погрязшем полностью в смуте.