Окно в советской фотографии как символ и нарративный элемент

Через окно человек смотрит на свою жизнь и на окружающий мир, а фотограф может использовать этот элемент, чтобы показать не только физическое пространство, но и внутреннюю, эмоциональную глубину человека.

Поэтому окно выступает не просто как архитектурный элемент, но и как граница, разделяющая нас и мир, «я» и «других». Заложенный в данный элемент символизм идеально отражает советскую эпоху: время, когда личное пространство было почти неразрывно связано с общественным, когда за каждым окном могла скрываться история, которую не рассказывали вслух.

Данное визуальное исследование посвящено изучению символизма и нарратива окна в советской фотографии. Работа стремится показать, как советские фотографы использовали окна для создания иконографии, передающей эмоции, энергию и ритм повседневности, а также для фиксации типичных сцен — от городской суеты до деревенского уклада. Особое внимание уделяется эмоциональной глубине этих изображений, охватывающей спектр чувств от созерцания и меланхолии до надежды и радости, что позволяет связать личные переживания с окружающей средой.

Рубрикатор

1. Между внутренним и внешним; 2. Сцены повседневности; 3. Эмоции и символизм; 4. Сравнение с живописью нон-конформистов; 5. Заключение;

Между внутренним и внешним

Одним из ключевых аспектов использования окна в фотографии является его роль в композиции. Окно часто служит «рамкой», через которую фотографы создают связь между двумя мирами. Оно выступает как многослойный символ: одновременно защищает и открывает, создаёт рамку для интимной сцены и превращает её в публичный нарратив. Через игру света и тени, контраст интерьера и экстерьера, а также отражения фотографы передают идею диалога между внутренним миром человека и внешними изменениями общества. Окно позволяет зрителю одновременно чувствовать близость и дистанцию, углубляясь в повседневную сцену с новой точки наблюдения.

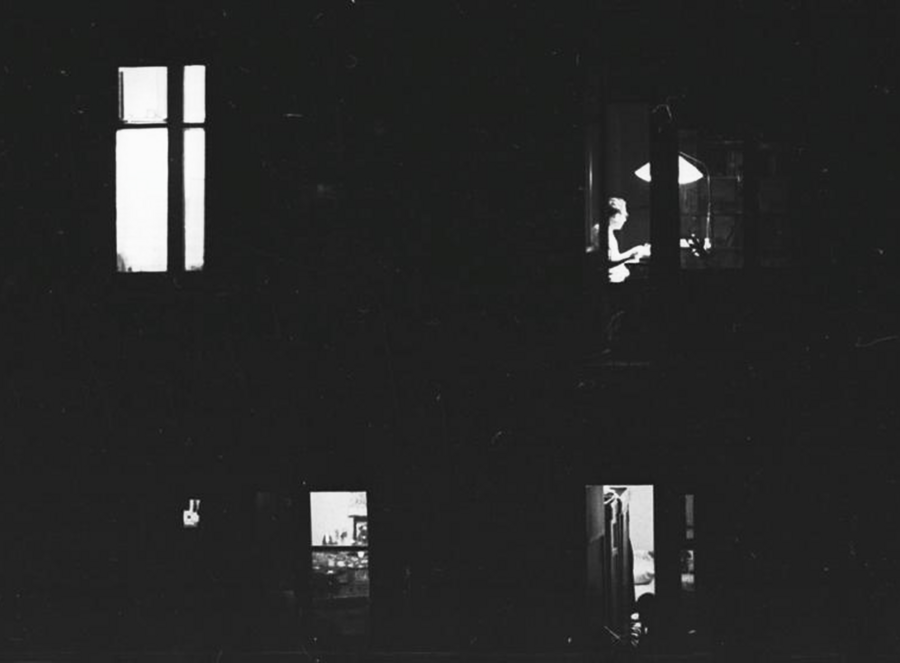

Всеволод Тарасевич — «Биолог в освещенном окне института ночью» 1967.

Валерий Усманов «Вид из окна» 1978.

Юрий Рыбчинский — «Москва. Улица», 1989; В. Рунов — «Любопытство», 1960-е.

В. Рунов — «Любопытство», 1960-е. Силуэт вытянувшейся на задние лапы кошки — идеальное воплощение границы между домом и улицей. Животное физически находится в помещении, но всем телом тянется к внешнему миру, обозначая окно как барьер, где сталкиваются два пространства. Взгляд наружу подчёркивает любопытство.

Юрий Рыбчинский — «Голова Ленина», 1994; Виктор Ершов — «За стеной», 1980-е; Валерий Усманов — «В окне», 1983.

Михаил Прехнер — «В купе поезда „Транссибирский экспресс“», 1 января 1940 — 1 июня 1941.

Игорь Гневашев, 1960-е.

Игорь Гневашев — «Станция метро „Ленинские горы“», 1970-е.

Михаил Дашевский — «На бульваре у Гоголя», 1970-е; Игорь Гневашев — «У окна», 1970-е; Михаил Дашевский — «Из окна „Известий“», 1970-е.

Александр Слюсарев, 1980-е.

Александр Слюсарев — «Весна», 1971.

Игорь Гневашев, 1960-е; Михаил Дашевский — «Бдящее око», 1960-е.

Евгений Халдей — «В Баксанском ущелье» 1960.

Некоторые фотографы часто играют с резкостью, делая один план чётким, а другой намеренно размытым. Такой приём подчёркивает контраст между личным и внешним пространством. Но когда оба плана одинаково чётки, зритель воспринимает их «на равных», придавая им равное смысловое значение. В кадре Евгения Халдея «В Баксанском ущелье» именно такой приём: шахматная партия на переднем плане и горный ландшафт на дальнем показаны с одинаковой ясностью. Благодаря этому сцена одновременно рассказывает и о сосредоточенной интеллектуальной игре, и о величии природы вокруг, связывая внутренний и внешний миры в единую историю.

Игорь Гневашев, 1970-е.

Виктор Ершов — «Окно чайханы», 1970; Юрий Рыбчинский — «Москва», 1989.

Владимир Соколаев — «Окно детского сада», 1979.

Отражения в стекле также добавляют фотографии многослойность и глубину. Сцена за окном и отражение внутреннего пространства могут пересекаться, создавая эффект взаимодействия между внешним и внутренним мирами. Этот приём используется во многих работах, например, в снимке «Окно детского сада» Владимира Соколаева.

В кадре окно предстаёт одновременно границей и экраном: мы стоим снаружи, наблюдая за упорядоченным детским миром за стеклом. Ряд небольших стульчиков, детские силуэты — личное пространство ребёнка отгорожено от шумного пейзажа улицы. Отражения на стекле добавляют снимку многослойность, символизируя ещё одну «плоскость» восприятия: взгляд взрослого на детство и одновременно на себя самого, «зеркало» собственной памяти.

Сцены повседневности

Окно также является инструментом социальной хроники. Через него фотографы фиксируют типичные ситуации и поведенческие модели. Оно позволяет показать, как меняется настроение пространства с течением времени, и подчеркнуть устойчивость и цикличность бытовых ритуалов. Наблюдая через окно, фотограф фиксирует момент, не нарушающий естественный ход событий, а зритель ощущает себя свидетелем личной обстановки и одновременно участником действия.

Игорь Гневашев — «Заиндевевшее окно»; 1960-е.

Игорь Гневашев — «Вид из окна», 1965 — 1974; Сергей Васин — «Борис Полевой и сосулька „Юности“», 1964.

Фотографии Игоря Гневашева из серии о повседневности строятся на знакомых каждому деталях: пейзажи, силуэты людей, иней или капли дождя на стекле. Благодаря этому зритель узнаёт в кадре сцены из собственной жизни, и снимок становится личным и близким.

Игорь Гневашев — «Рыбная ловля», 1970-е.

Игорь Гневашев — «Дождь», 1960-е.

Павел Сухарев — «Магазин приехал», 1982; Игорь Гневашев, 1970-е; Игорь Пальмин, 1965 — 1970.

Рустам Мухаметзянов — «Духовая музыка», 1977.

В повседневных сюжетах ракурс определяет не только композицию, но и саму природу рассказа. От точки повествования меняется смысл запечатлённого момента. Остаётся ли зритель внутри помещения или «выносится» наружу: первый вариант подчёркивает защищённость и созерцательность, второй — ощущение вторжения или любопытства.

Такой приём особенно заметен в снимке Рустама Мухаметзянова — «Духовая музыка»: на переднем плане — два школьника-духовика; блеск инструментов, строгая форма, сосредоточенные лица — всё это создаёт ощущение обычной репетиции в кружке. Их фигуры заполняют почти весь нижний край кадра, задавая ритм и вес композиции. На дальнем плане, отделённый оконным стеклом, стоит мальчишка-наблюдатель: его крошечная фигура, вписанная в прямоугольник створки, добавляет снимку глубину. Он оказывается визуальным «замыканием» перспективы и подчёркивает бытовую сцену: детское любопытство, желание быть причастным к музыке, происходящей внутри.

Юрий Садовников — «Мадонна электрички», 1987.

Юрий Садовников — «Мадонна электрички», 1967. Атмосфера тесного купе превращается в тёплую и семейную: мать прижимает к себе уснувшего ребёнка, а за окном бежит полоса пейзажа. В советской действительности электричка — будничный транспорт, и Садовников фиксирует именно этот обыденный ритм дороги. Окно задаёт направление движения, но не вступает в символическую игру; главное здесь — мгновение человеческой близости, застигнутое между остановками.

Михаил Дашевский — «Парикмахерская», 1960-е; Виктор Ершов — «Окно чайханы», 1970.

Михаил Дашевский — «С работы», 1969.

Михаил Дашевский — «Америка — витрина», 1998.

Повседневность — это постоянное наложение мелких событий. Приём отражения визуально фиксирует это многослойное сосуществование.

Например, Михаил Дашевский активно использует такой визуальный ход. Вместо поиска редких событий он фиксирует будничный момент, делая его многослойным: одна плоскость накладывается на разные фрагменты реальности — интерьер и улица, статичное и движущееся. Благодаря «слоистой» композиции фотография обретает сложность без драматизации: зритель видит, что даже привычный день состоит из пересекающихся историй, а повседневность оказывается столь же многогранной, как и выдающееся событие.

Михаил Дашевский — «Ателье на Кузнецком», 1972; Михаил Дашевский — «Двое в стекле», 1980 — 1983; Михаил Дашевский — «Колбасный магазин», 1970-е.

Борис Косарев — «Вставка стекла», 1972 — 1979.

Михаил Дашевский — «На платформе», 1967 — 1969; Борис Косарев — «Отправление поезда», 1960-е.

Всеволод Тарасевич — «Работница машиностроительного завода города Кирова Мария Кузнецова в ожидании самолета задремала во Внуковском аэропорту», 1956 — 1965.

Валентин Хухлаев — «Вид из окна на площадь», 1956.

Эмоции и символизм

Окно — одно из немногих визуальных «устройств» в кадре, способных мгновенно придать сцене эмоциональный вектор. Используя различные приёмы, кадр может передавать определённый тон и настроение.

Сергей Васильев — «Городской роддом», 1977.

Один из важных приемов— ракурс. Так, Сергей Васильев в снимке «Городской роддом» запечатлел трогательный момент, сочетающий эмоциональное и символическое. Взаимодействие ракурса, глубины резкости и контраста позволяет фотографу «открыть» перед зрителем спектр чувств. Окно здесь является барьером, подчёркивая хрупкость момента: ребёнку ещё рано в открытый мир, но мир уже тянется к нему.

Аналогичный приём использует и Юрий Садовников — «Мужчина у окна». Стекло вновь разделяет миры, но ракурс меняет акценты: зритель чувствует мороз, скрип снега и нетерпение героя попасть внутрь. Барьер окна подчёркивает как ограничение (невозможность обнять), так и мечту — надежду (семья уже рядом).

Юрий Садовников — «Мужчина у окна», 1968.

Игорь Гневашев — «Окно», 1983; Анатолий Болдин — «Окно», 1960-е.

Михаил Дашевский — «Ночное кафе», 1962.

Михаил Дашевский — «Зонтики», 1965.

Юрий Рыбчинский — Москва, 1989; Виктор Ершов, 1972; Александр Слюсарев — Окно, 1973.

Всеволод Тарасевич — «Солнечный день», 1963; Дмитрий Бальтерманц — «В зимний день», 1960-е.

Дмитрий Бальтерманц — «В зимний день», 1960-е. На снимке Бальтерманца всё решает тонкая граница между холодом стекла и теплом человеческой близости. Оконный проём обрисован хрупким рисунком инея, а на фоне два силуэта — отца и ребёнка — вырезаны глубокими чёрными пятнами. Контраст их мягких очертаний с острой графикой морозных узоров сразу задаёт эмоциональный вектор кадра: перед нами столкновение хрупкой жизни и беспощадной зимней стихии.

Юрий Садовников — «Первый снег», 1965.

Михаил Клюев — «Искушение», 1959; Борис Косарев — «Донская казачка», 1960-е; Николай Гнисюк — «Окно», 1980-е.

Неизвестный автор — «Бабушка с внуком», 1 июня 1962 — 31 августа 1963.

Владимир Соколаев — «Двойной портрет сквозь окно: Наташа Лаптева и Надя Самошкина», 1987.

Юрий Садовников — Окно, 1975; Владимир Богданов- «Старое окно», 1976.

Владимир Соколаев — «Женщина, спешащая на первомайскую демонстрацию», 1983.

Владимир Соколаев — «Женщина, спешащая на первомайскую демонстрацию».

Фотография держится на почти гротескном столкновении двух эмоциональных миров. За оконным стеклом — неподвижные, полутёмные лица пожилой пары; их взгляды устремлены наружу, но выражают усталое безразличие или тихую недоумённость. По другую сторону — размытый в движении силуэт женщины с лозунгом «СЧАСТЬЕ». Слово-лозунг, на мгновение закрывающее собой весь нижний план, превращается в мощный символ: обещание коллективного счастья и светлого будущего скользит по улице, не задерживаясь в окне тех, кто молча наблюдает. Так возникает эмоциональный разрыв — плакат-утопия и реальная человеческая жизнь, заключённая в старом кирпичном доме

Окно здесь служит не столько границей пространств, сколько зеркалом внутреннего состояния: в нём отражается тоска по утраченной или недоступной радости. Разфокусированное движение женщины подчёркивает эфемерность лозунга, тогда как лица за стеклом выписаны резко, тяжело, неизбежно — словно фиксируют реальную, а не лозунговую правду времени.

Евгений Канаев — «Не умирайте от невежества», 1991.

Евгений Канаев — «Не умирайте от невежества», 1991. Контраст здесь работает на нескольких уровнях. Снаружи — жёсткая агитационная фраза, почти приговор; внутри — безликие, полутонущие в полумраке профили, рядовые тени советского быта. Окно превращается в кинематографический экран, где лозунг и люди сталкиваются: призыв к просвещению адресован буквально тем, чьи лица мы не можем разглядеть.

Так возникает метафора коллективной слепоты: внутренний мир пассажиров закрыт, словно их сознание экранировано. В то же время уличный наблюдатель — мы — читаем предупреждение и видим тех, к кому оно обращено, но остаёмся по другую сторону стекла.

Всеволод Тарасевич — «Стена старого дома с окном», 1995.

Живописью нон-конформистов vs работы фотографов

Сравнение фотографий с работами живописцев нон-конформистов, особенно в контексте использования окна, становится очевидным, когда мы говорим о передаче субъективных, часто противоречивых ощущений и восприятий через это визуальное пространство. В отличие от официальной пропаганды, где окно служило символом связи между личным и общественным, работы нон-конформистов показывают окно как объект разрыва, фрагментации. Окно в их работах — это не только способ взгляда на мир, но и знак отчуждения, личной изоляции и невозможности полного соединения с внешней реальностью. В картинках, подобных тем, что создавались художниками неофициальной живописи, окно становится метафорой «за стеклом» реальности, с которой человек не может наладить полноценный контакт.

Эрик Булатов — «Московское окно», 1995; Александр Слюсарев — «Брюки», 1980.

Эрик Булатов — «Московском окне», 1995. Художник обращается к окну как к метафоре идеологической преграды. Ярко-красная плоскость заполняет почти всю картинную поверхность, оставляя лишь узкие прорези, в которых мерцает фрагмент зимнего московского пейзажа. Пространство города воспринимается как желанное, но недоступное: цветовое и композиционное давление красной «заслонки» буквально перекрывает путь взгляду в глубину изображения. Так художник визуализирует инерцию советского дискурса, продолжающего заслонять свободу восприятия даже после крушения цензурного режима. Окно здесь утрачивает прозрачность и становится плотно зашитой стеной, а зритель вынужден «вырывать» отдельные участки реальности из-под гнёта плоскости.

Александр Слюсарев — «Брюки», 1980. Слюсарев решает ту же тему куда камернее, переводя её в измерение будничного жеста. Рама окна занимает весь кадр, но вместо яркой эмблематической плоскости проём закрывает тёмная ткань брюк, небрежно перекинутых через створку. Глухой предмет быта подавляет обзор не менее эффективно, чем красная заслонка у Булатова, — только источник барьера здесь не идеология, а советская рутина, случайное загромождение личного пространства. За стеклом едва угадываются отражения городских крыш: перспектива существует, но сведена к бледной тени, растворённой в материальности окна и вещи. Человеческое тело отсутствует, оставляя после себя лишь «след» — пустую одежду, что усиливает ощущение опустошённости и замкнутости частного мира.

Обе работы демонстрируют, как мотив окна трансформируется из нейтральной архитектурной детали в активный смысловой модуль. Булатов масштабирует вид из окна до политико-философского манифеста. Слюсарев же демонстрирует, как сама повседневность, без идеологии, способна заглушить внешний мир — достаточно случайно повесить брюки на створку.

Эрик Булатов — «Хотелось засветло, ну, не успелось», 2002.

Заключение

Таким образом, окно в советской фотографии выступает как универсальный символ и нарративный инструмент. Оно служит мостом и границей одновременно: соединяя внутренний мир человека с внешним пространством, личное с общественным, и в то же время разделяя их. Фотографы использовали его, чтобы документировать саму суть повседневности — ее повторяющиеся ритмы, уличную жизнь и бытовые сцены, создавая визуальную хронику эпохи. Благодаря игре света, тени и отражений, окно наделяет кадр глубокой эмоцией, становясь ключом к настроению — от тоски до надежды. Наконец, в диалоге с нон-конформистским искусством, окно раскрывается как символ самой эпохи: его кажущаяся прозрачность обманчива — оно могло быть как открытым «окном возможностей», так и глухим «заслоном», отражающим идеологическое давление или замкнутость частной жизни. По сути, окно в этих кадрах — не просто элемент композиции, а многогранный нарратив о связи человека с миром и временем, воплощенный в емком визуальном символе.

Дашевский М.А. «Документальный импрессионизм» как метод фотографии

психологии окружающей жизни // Новое искусствознание. 2019. № 4. С. 98–111 (дата обращения: 23.05.2025).

Сосна Н. Фотография и образ: визуальное, непрозрачное, призрачное. М.: Новое литературное обозрение, 2011. — 200 с. (дата обращения: 24.05.2025).

Васильева е. идея знака и принцип обмена в поле фотографии и системе языка // вестник санкт-петербургского государственного университета. 2016. серия 15, вып. 1. с. 4-33. (дата обращения: 24.05.2025).

Деготь Е. Русское искусство ХХ века. М.: Трилистник, 2000. 224 с. (дата обращения: 24.05.2025).

Сонтаг с. О фотографии / Пер. с англ. В. Голышева. М.: Ad Marginem, 2013. 268 с. (дата обращения: 24.05.2025).

Все работы фотографов взяты: https://russiainphoto.ru/search/years-1940-1999/?tag_tree_ids=17974;

Евгений Канаев — «Не умирайте от невежества»: https://zhudrovgallery.ru/art/nadpis-na-tramvae/;

Эрик Булатов — «Московское окно»: https://in.pinterest.com/pin/850898923385079309/;

Эрик Булатов — «Хотелось засветло, ну, не успелось»: https://in.pinterest.com/pin/18788523433678734/;